速読といえば、「たくさんの情報を短時間で読む」能力。ですが、あなたは「速読中の脳」がどう働いているか、考えたことはあるでしょうか?

実は、脳科学の世界では、初心者とベテランで“脳の使い方”がまるで違うことが明らかになっています。

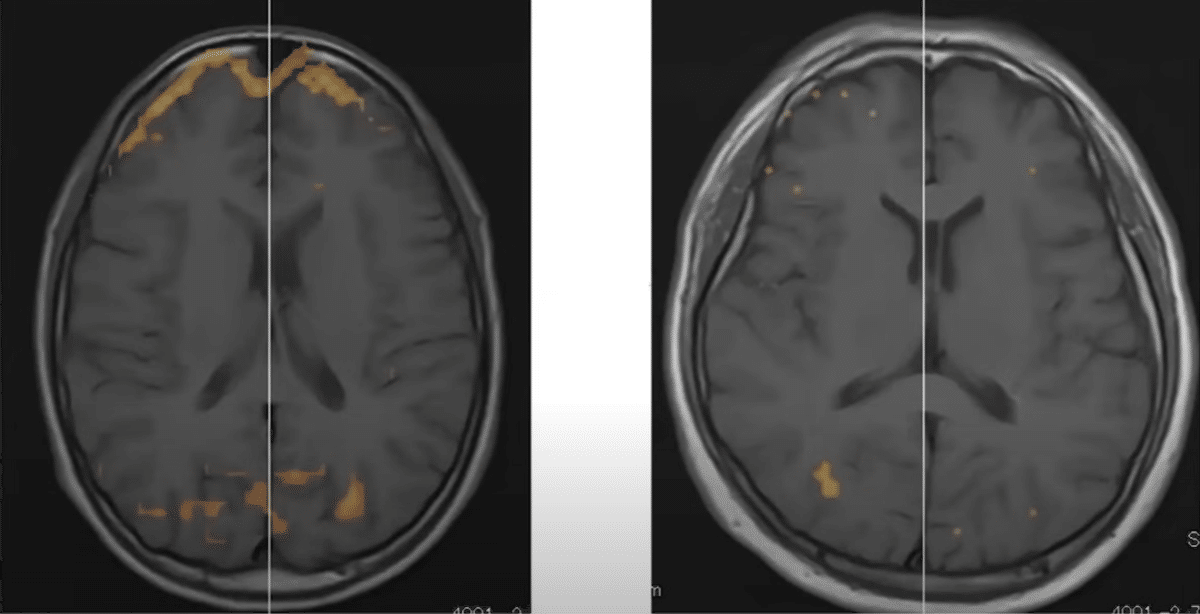

今回は、fMRI(機能的MRI)画像を通して見えてきた「脳の働きの違い」をもとに、なぜベテランは少ない脳活動で速読できるのか、そしてそこから見えてくる“脳の学習と進化の本質”を解説していきます。

初心者の脳はフル回転している

まず、速読を始めたばかりの初心者の脳を見てみましょう。fMRI画像(左)では、オレンジ色で示された領域が広範囲に渡って活性化しているのがわかります。

活性化しているのは主に次の領域です:

- 前頭前野(意思決定・注意のコントロール)

- 後頭葉(視覚処理)

- 側頭葉(言語理解)

- 頭頂葉(空間処理やワーキングメモリ)

つまり、初心者は「視覚→意味理解→記憶→注意集中→次の語句へ」のすべての処理を意識的に行っており、脳の多くの領域を同時に使っているのです。

これは、言い換えれば“試行錯誤中”の状態。

読むたびに脳が「この単語は何だろう?」「どういう意味だ?」「次の文章は?」とフル回転で処理をしているため、広い範囲が活性化します。

一方、ベテランの脳は静かに処理している

対照的に、右のfMRI画像は、速読ベテランの脳です。驚くべきことに、脳の活動はごくわずか。前頭前野も側頭葉も、ほとんど沈黙しているように見えます。

これはどういうことか?

ベテランは、速読の処理がすでに“自動化”されている状態なのです。

自転車の乗り方を覚えたときを思い出してください。最初はバランスを取りながらペダルをこぐのに全神経を使っていたはず。でも、一度乗れるようになると、自然にスイスイこげるようになりますよね?

脳も同じです。繰り返しの学習と経験によって、必要な情報処理回路が効率よくつながり、最小限の脳活動で最大限のパフォーマンスが出せるようになります。これを「神経可塑性(neuroplasticity)」と呼びます。

「使っていない=使えていない」ではない

ここで重要なのは、脳の活動が少ないからといって、能力が低いわけではないという点です。

むしろ逆で、ベテランは「必要最低限の脳の資源」で情報を処理できているからこそ、スピードも正確性も高くなるのです。

初心者が「手作業で行っている処理」を、ベテランは「自動運転モード」で進めている、というイメージです。

読書と脳の省エネ化

では、このような「脳の効率化」は速読以外でも起こるのでしょうか?

答えは「YES」です。

たとえば:

- ピアノの演奏

- 英語のリスニング

- 自転車や車の運転

- 数学の問題解決

こうしたスキルは、最初は前頭前野(努力・注意)が大きく関わりますが、慣れてくると基底核や小脳など“無意識領域”がメインになっていきます。

つまり、学習すればするほど、脳は「省エネ化」していくのです。

脳科学が教えてくれること:「努力=非効率ではない」

ここで一つ、誤解されがちなことがあります。

それは、「初心者=努力しているから悪い」「ベテラン=楽しているから偉い」という捉え方です。

しかし、脳科学が示すのはこうです:

初心者の脳が広範囲にわたって活動しているのは、「効率化の準備段階」である。

つまり、努力は“ムダ”ではなく、“必要なステップ”なのです。

何度も何度も繰り返しているうちに、脳が自動的に配線を組み替えて、少ないエネルギーで大量の情報処理ができるようになります。これは、努力の“副産物”であり“報酬”でもあります。

脳は訓練で進化する

では、「自分には才能がない」「速読は無理」と思っている方に伝えたいのは──

それは「今、あなたの脳は学習している途中だ」ということ。

今、たくさんの領域を使っているのは、むしろ“正常で自然な状態”です。そして、それを続けていれば、いつかあなたの脳もベテランのように、無駄なく、静かに、そして素早く処理できるようになるのです。

🧠 応用編:脳の学習プロセスから生まれる特許の可能性

脳が「初心者→ベテラン」へと進化する過程は、単なる学習ではありません。そこには、情報処理の最適化、無意識レベルへの自動化、そして省エネルギー化という、現代のテクノロジーが追い求めるヒントが詰まっています。

この“脳の進化モデル”を、私たちは新しい発明や特許の着想源として活かすことができるのです。

🔧 特許アイデア:脳の熟練化モデルを応用した学習支援システム

📌 発明の概要

初心者段階では広範囲の認知処理が必要であることに着目し、その状態を「見える化」しながら、熟練者に近づけるよう支援するシステム。たとえば、AIが学習者の反応時間・視線・脳波データを収集し、脳のどこが過剰に働いているかを可視化。その後、適切なトレーニング課題を段階的に提示することで、脳の負荷を減らしながら最適化を図る。

🧩 特徴

- 初学者がどの処理に時間をかけているかを分析(例:視覚処理・語彙理解・記憶検索など)

- 熟練者の脳活動パターン(省エネモード)をAIが学習

- 各ユーザーに最適化された「脳の効率化トレーニングプラン」を提供

💡 応用分野

- 読書・速読トレーニングアプリ

- 語学学習支援システム

- 認知リハビリ(失語症・高次脳機能障害者向け)

- スポーツや演奏の熟練度測定システム

おわりに:脳の進化は、今日の1ページから

脳は不思議です。

使えば使うほど、省エネになり、かつ高性能になる──そんな奇跡のような仕組みを持っています。

速読も、運動も、言語も、音楽も、数学も。

最初はうまくできなくて当たり前。むしろ、その“できなさ”こそが、脳を育てるきっかけなのです。

今日も1ページ、本を読んでみませんか?

あなたの脳が、また少し進化するかもしれません。

コメント