2025年– date –

-

新たなスパイ防止法は「人権を守る設計」が大前提

政府は「スパイ行為への対策」を強化するため、関連法制の検討を進める方針だと報じられています。周辺の安全保障環境が厳しさを増す中で、防諜(ぼうちょう)体制の整備が必要だという問題意識は理解できます。 しかし同時に、法律の作り方を誤れば、表現... -

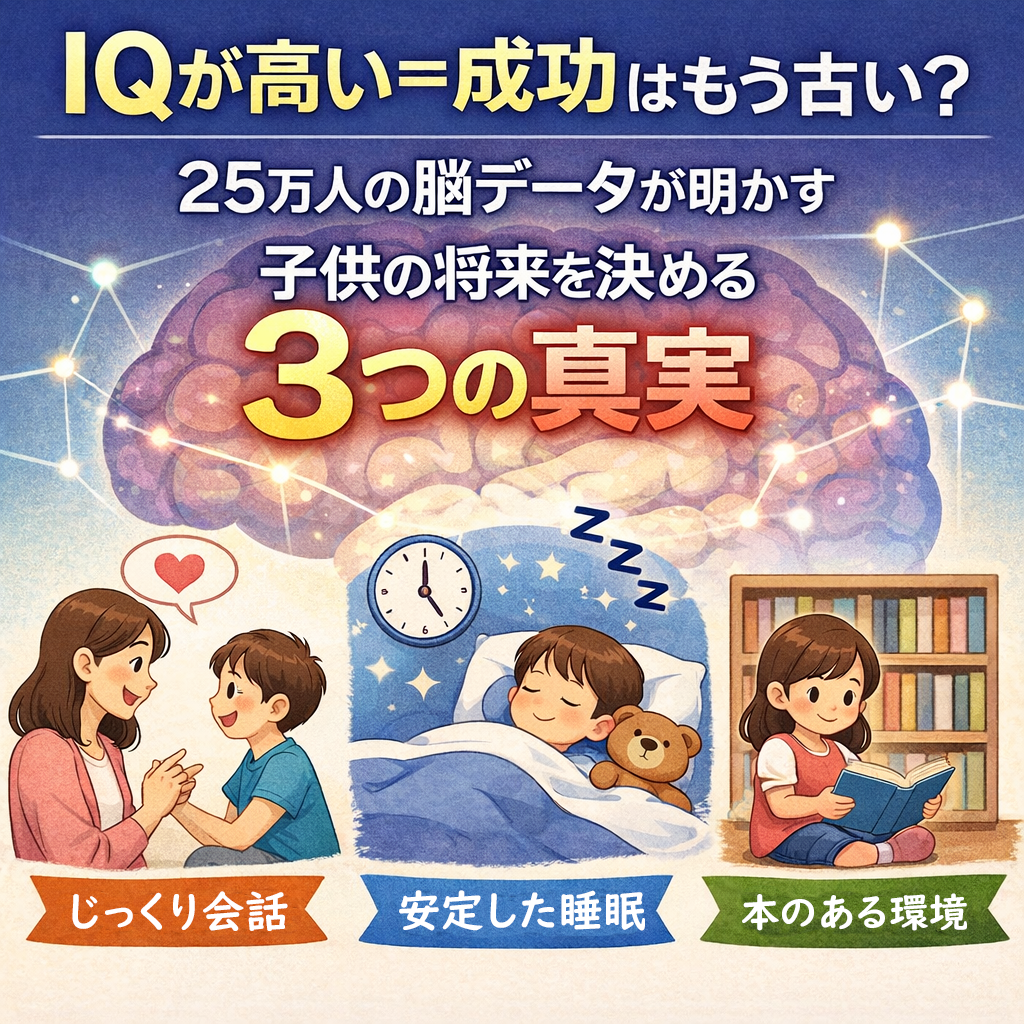

「IQが高い=成功」はもう古い?25万人の脳データが明かす、子供の将来を決める「3つの真実」

「うちの子、成績は大丈夫かしら?」「IQを上げるために何をさせればいいの?」 教育熱心な親ほど、こうした不安を抱えがちです。しかし、そんな常識を覆す大規模な研究結果が発表されました。 米国国立衛生研究所、オックスフォード大学、ハーバード大学... -

「守りの特許」から「攻めの知財」へ——そして日本の勝ち筋は“インクルーシブ×脳×聴こえ”にある

日本企業は、技術力があるのに「稼ぐ力」が伸びにくい——。その背景には、知財を“守り”中心で使ってきた歴史があります。けれど今、特許庁が強く押し出しているのは、知財を経営の最上流で使う「攻めの知財経営」への転換です。 ダイヤモンド・オンラ... -

40代から差がつく:「急速に老けていく人」と「若々しい人」――男性・女性それぞれの“老けスイッチ”と、今日からできるシンプル習慣

40代になると、同じ年齢でも「急に疲れやすくなった」「顔つきが変わった」「やる気が出ない」と感じる人が増えます。一方で、忙しいのに元気で若々しい人もいます。この差は、根性や美容テクだけでなく、ホルモン・ストレス・筋肉・睡眠の組み合わせで説... -

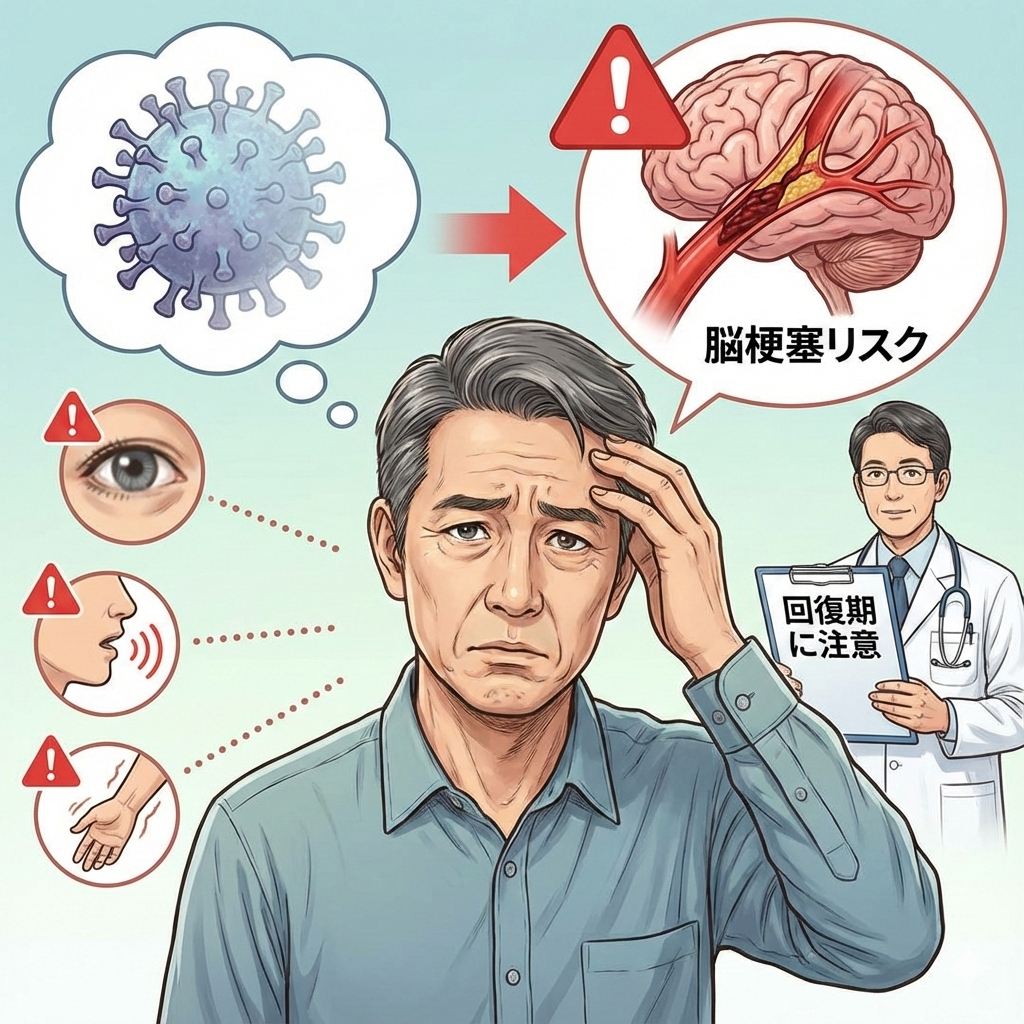

インフルが治った後に「脳梗塞リスク」?——“回復期”こそ気をつけたい体のサイン

11月下旬、保護者会の最中に突然、強い息苦しさと「舌がのどに落ちる」ような違和感。呂律が回らず、頭ははっきりしているのに言葉が出ない——。近隣クリニックから大病院へ緊急搬送され、「脳梗塞の疑い」とされた40代記者の体験談が紹介されていました。M... -

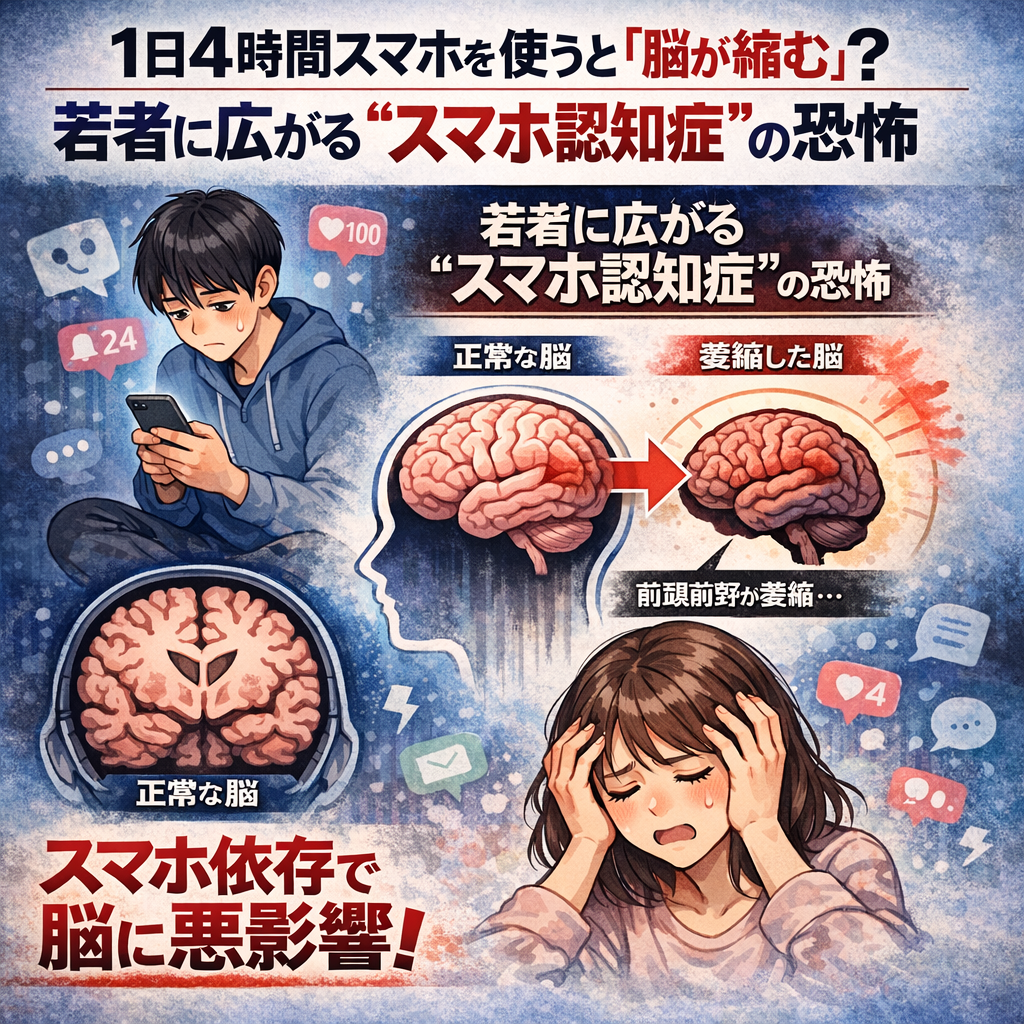

【警告】1日4時間スマホを使うと「脳が縮む」?若者に広がる“スマホ認知症”の恐怖

「最近、物忘れが激しい」 「テストの時、覚えたはずなのに思い出せない」 「気づくと数時間スマホを触っている」 もし、あなたや周りの人にそんな心当たりがあるなら、それは脳からのSOSサインかもしれません。 今、教育現場や医療の専門家の間で深刻視さ... -

高次脳機能障害の「困りごと」を、発明に。特許で守り、事業に育てる。

高次脳機能障害の困りごとは、外から見えにくい。だからこそ、周囲に誤解されやすく、本人も家族も「説明しきれない疲れ」を抱えがちです。けれど、その“日常の小さな壁”は、見方を変えると 支援技術のアイデア=発明の種 になります。 https://... -

「不便」は、発明になる。——インクルーシブデザイン×特許で、“やさしい技術”を資産に変える

「こんな支援ツールがあったら助かるのに」「当事者だからこそ、痛いほど分かる“困りごと”がある」 その気づきは、ただのアイデアではなく、社会を変える発明のタネかもしれません。私は、「不便」を「発明」に変え、特許で守ることを軸に、インクルーシブ... -

「生きづらさ」は、発明の原石かもしれない。——言葉にならない違和感を“特許”という資産へ

「周りの人は平気そうなのに、自分だけが不便に感じる」「もっとこうなればいいのに、が毎日たまっていく」「でも、どう言語化していいか分からない」 もし、そんな“言葉にならない違和感”を抱えているなら——それは単なる悩みではなく、発明の原石かもしれ... -

爆弾だけが兵器じゃない?日本が核を作らない理由と、現代の「見えない兵器」の正体

「日本は技術があるのに、なぜ核兵器を作らないの?」 「今の時代の『戦争』って、昔と何が違うの?」 今日は、そんな疑問について、分かりやすく解き明かしていきたいと思います。 1. 日本が核兵器を「作れない」仕組み(2つの鍵) 日本には核兵器を作る... -

世界を動かす5人のリーダー:「脳」が2026年の運命を決める?

今、世界はかつてない緊張の中にあります。プーチン氏、習近平氏、トランプ氏、金正恩氏、そして高市早苗氏。彼らの政治的決断の背後には、実は「脳の特性」という科学的な側面が深く関わっているかもしれません。 今回は、特に理性的判断を司る「前頭前野... -

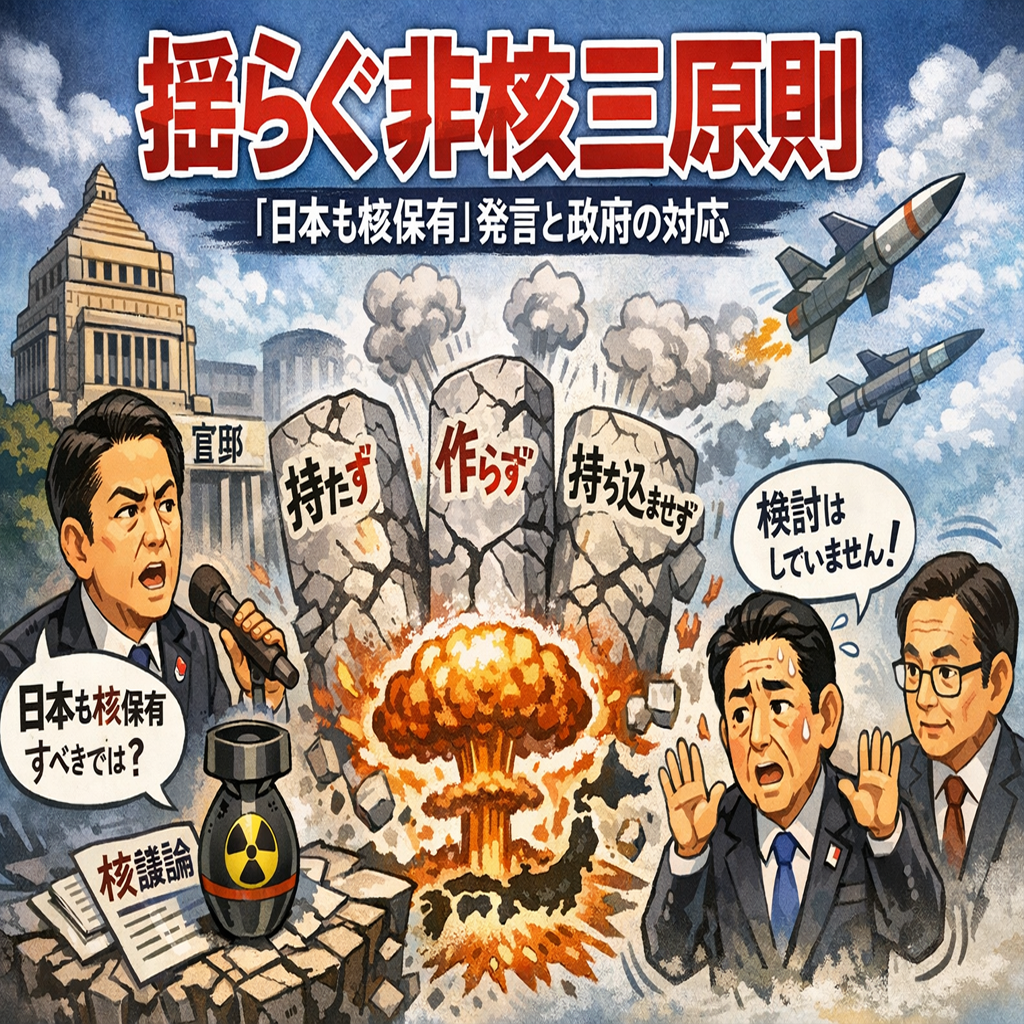

揺らぐ非核三原則:官邸幹部の「日本も核保有」発言と政府の対応

本日、日本の安全保障政策を揺るがす大きなニュースが飛び込んできました。首相官邸で安全保障を担当する幹部が、記者団との非公式な懇談(オフレコ)の場で「日本も核を持つべきだ」という趣旨の発言をしたと報じられたのです。 この衝撃的なニュースに対... -

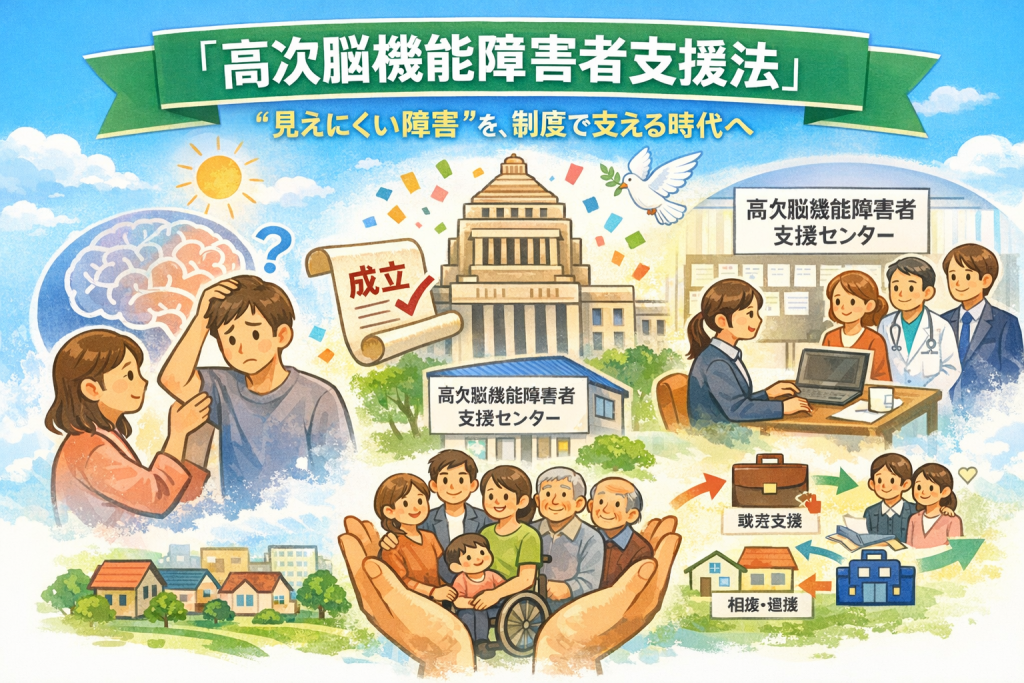

「高次脳機能障害者支援法」成立――“見えにくい障害”を、制度で支える時代へ

2025年12月16日、「高次脳機能障害者支援法案」が参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。 まず大事なのは、成立=ゴールではなく、ここから“実装”が始まるという点です。 1. 高次脳機能障害とは何か(法律上の定義) 法律では高次脳機能障害を、脳... -

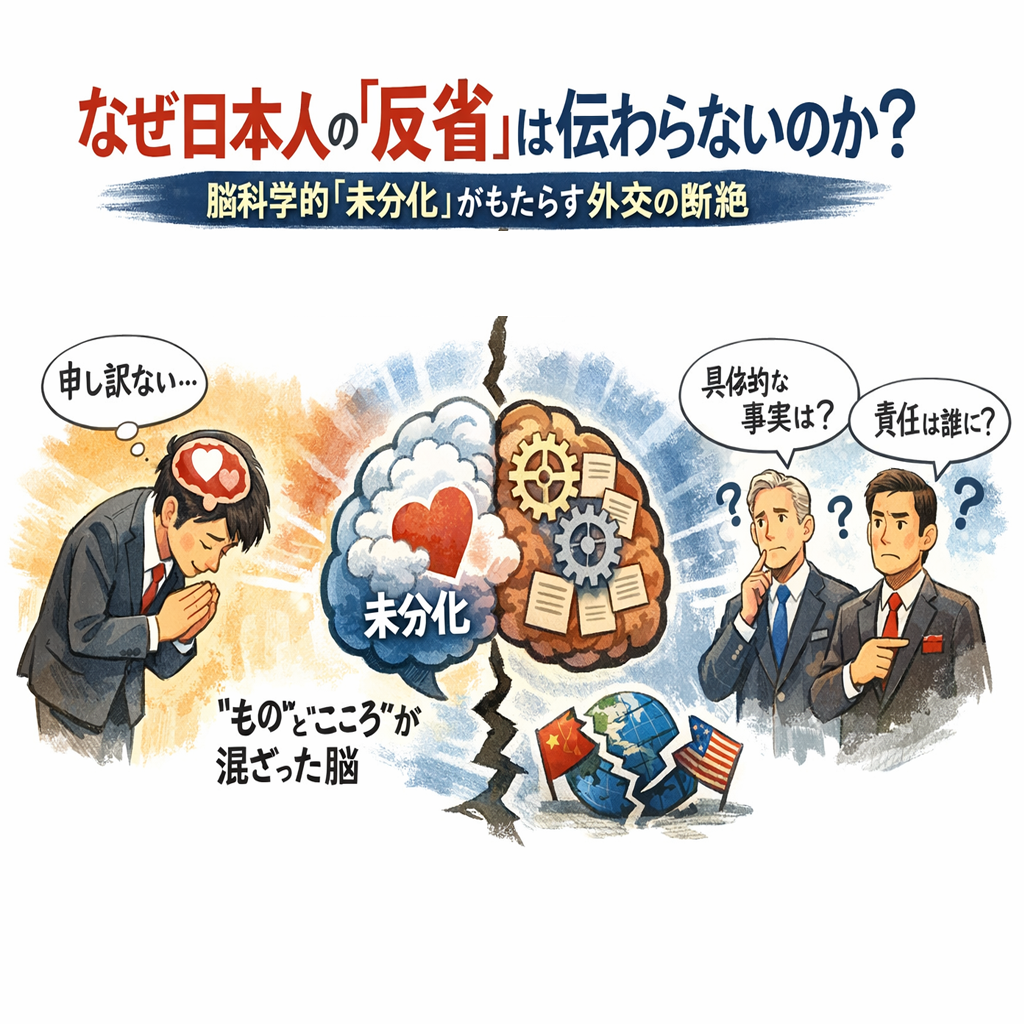

なぜ日本人の「反省」は伝わらないのか?——脳科学的「未分化」がもたらす外交の断絶

■はじめに:終わらない「反省」の議論 南京事件から88年。中国からは「日本はドイツと異なり、未だ反省していない」という批判が繰り返されています。日本側がいくら「謝罪の言葉」を重ねても、なぜ相手には届かないのでしょうか。 そこには、単なる政治的... -

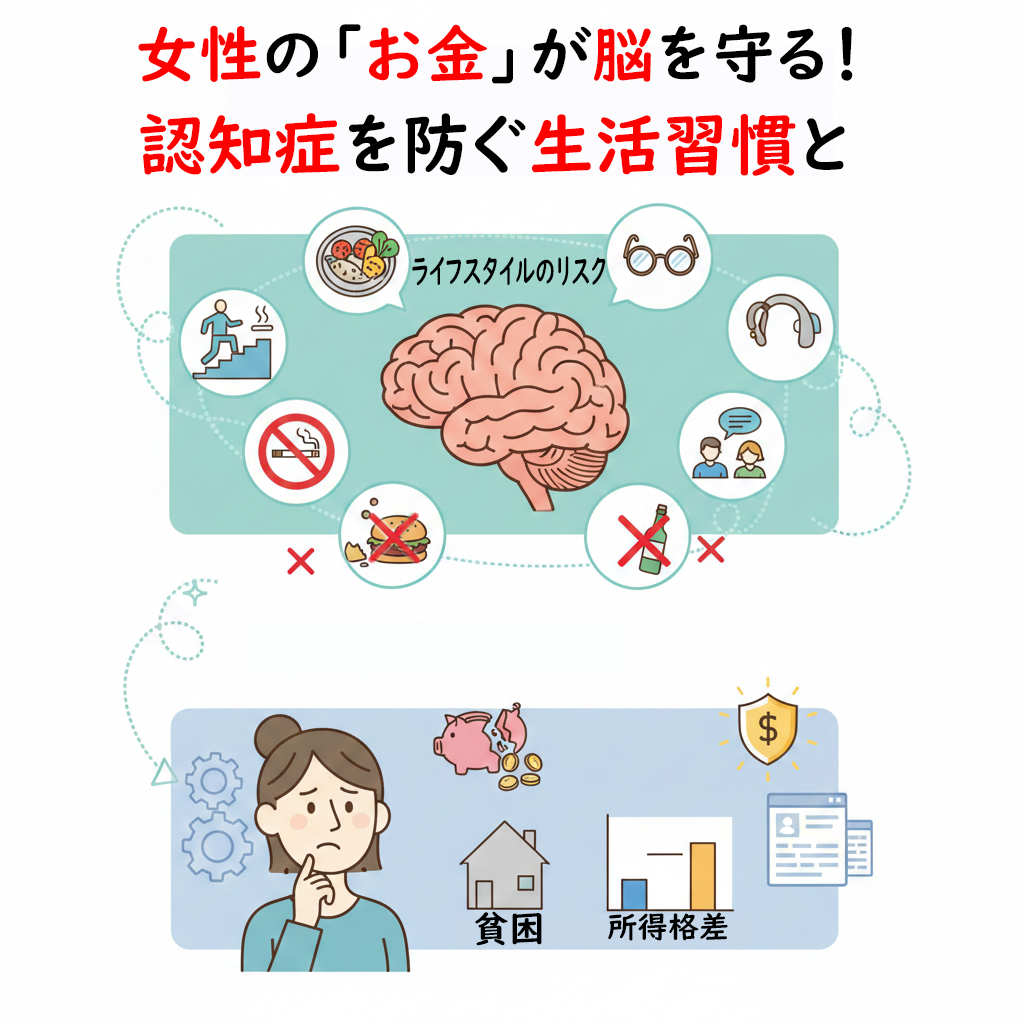

女性の「お金」が脳を守る!認知症を防ぐ生活習慣と

有名な医学雑誌が、認知症(脳の病気で、記憶力などが悪くなること)を防ぐための、とても大切な情報を発表しました。 🧠 簡単に言うと? 「年を取ると認知症は避けられない」と思われてきましたが、実はそうではありません。 「生活習慣」を変えることで、... -

🐼さみしいニュース…上野の双子パンダが中国へ!このままだと日本からパンダがいなくなるかも?😢

はじめに 先日、東京の上野動物園から、ちょっぴりさみしいニュースが飛び込んできました。愛らしい双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ(オス)とレイレイ(メス)が、来年1月下旬に中国へ帰ることになったのです。 テレビ朝日系の「報道ステーション... -

🔊 音は聞こえるのに、言葉が理解できない。「私にとってのインクルーシブデザイン」

📝 私の現状:言葉の壁の向こう側 こんにちは。私は失語症と**聴覚情報処理障害(APD)**を抱えています。 特に失語症はウェルニッケ失語というタイプです。健常者の方には想像しにくいかもしれませんが、私の抱える一番の困難は、**「耳に音は入っているの... -

言葉が出なくても、音は残る――脳梗塞と失語症を乗り越えた「奇跡の授業」から学ぶこと

朝、普通に目を覚ましたはずなのに、突然「言葉が出ない」。黒板の文字が「パッと消された」ように見える。文字があるはずの空間さえ分からない。 そんな状況から人生が大きく変わってしまう――。今回紹介するのは、元・音楽教諭の大浜安功さんが、脳梗塞に... -

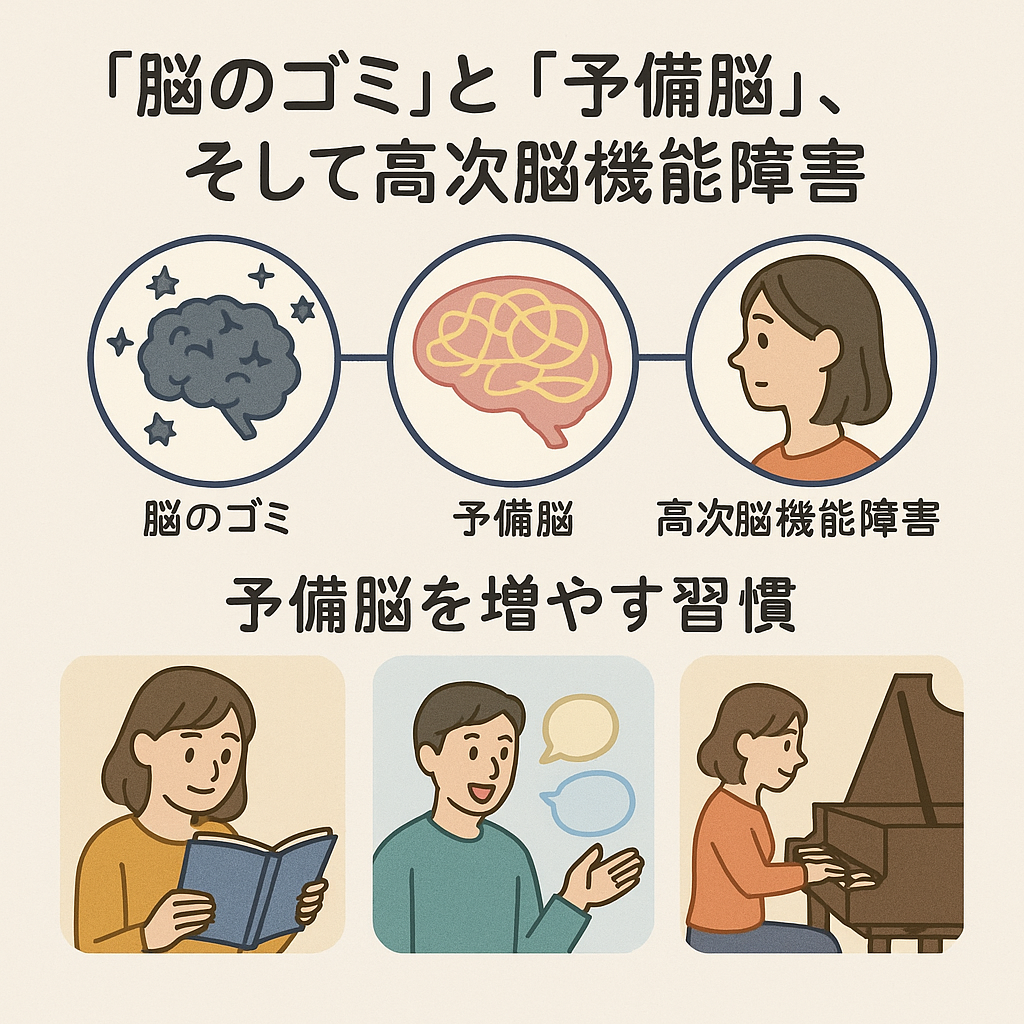

「脳のゴミ」と「予備脳」、そして高次脳機能障害──年を取っても“使える脳”を守るためにできること

1.老化の中心には「脳の衰え」がある 年齢を重ねると、 物覚えが悪くなった気がする 動き出しが遅くなった つまずきやすくなった といった変化を感じることが増えます。こうした「体の老化」の裏側には、実は 脳の老化 が深く関わっています。 ... -

日本の未来にインクルーシブデザインは必要不可欠!

日本の将来を考える上で、インクルーシブデザインは極めて重要であり、必要不可欠です。 高齢化と人口減少という、日本が直面する構造的な課題を解決し、持続可能な社会を築く上で、インクルーシブデザインは中心的な役割を果たします。 💡 インクルーシブ... -

GoogleのAIスマートグラス、2026年に発売!

2026年ごろ、スマートグラスの世界は一気に「本格的なAI時代」に入りそうです。その中心にいるのが、GoogleのAIスマートグラスと、新しい基本ソフト「Android XR」です。 ここでは、報道ベースの情報を整理しつつ、インクルーシブデザインと「ポジティブ連...