最近話題となったニュースがあります。トランプ前大統領による関税政策の計算式について、著名な経済学者や専門機関から次々と批判の声が上がっているのです。問題となっているのは、アメリカ通商代表部(USTR)が発表した「相互関税の計算式」。

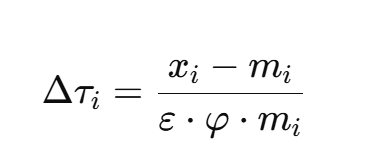

数式はこちらです:

この数式を見て、「え? これ、意味あるの?」と直感的に疑問を抱いた方は、実は経済学者のポール・クルーグマン氏と同じ感覚です。彼は、「どこから突っ込めばよいか分からない」とまでコメントしています。

式の中身を解読してみよう

この数式は、各国に対する“適切な”関税(Δτ_i)を、以下のような変数を用いて計算しています。

数式の意図としては、「貿易の不均衡(輸出と輸入の差)を、価格変化への反応を考慮して関税で調整しよう」ということなのでしょう。

しかし、弾力性(ε、φ)の設定が恣意的だったり、前提となる経済理論に整合性がなかったりするため、正確な分析とは言えないというのが専門家の見解です。

正しい計算で、関税率が変わる?

実際、アメリカのシンクタンクによると、元の数式で日本に対して24%とされた関税率は、正しく計算し直すと**10%**になるとされています。レソトやカンボジア、中国も大幅に下がります。これが意味するのは、「間違った数式が、国際経済に実害を与えうる」ということです。

計算式の正しさがなぜ重要なのか?

数式のミスがここまで影響を与えるということは、科学や技術の分野にも共通しています。特に、特許の世界ではこの問題は非常に重要です。

たとえば、あるAIアルゴリズムを表現する特許で、誤った数式やパラメータ設定が記載されていたとします。その特許に基づいて作られた製品は、本来の性能を発揮できず、企業にも社会にも損失を与える可能性があります。

特許における発明は、しばしば数式や論理構造に基づいています。特に、近年増えているニューラルネットワークや**スパイキングニューラルネットワーク(SNN)**の特許では、数式の設計がアルゴリズムの要になります。

だからこそ、技術者・研究者・特許弁理士にとって、「数式の意味を深く理解し、現実にどう影響を与えるかを検証すること」はとても大切なのです。

新しい視点:「数式」は政策であれ、技術であれ、社会のルールを動かす鍵

この一件から学べるのは、たった1つの式でも、政策や産業に深刻な影響を与えるということです。

数式を「ただの道具」と思わずに、「現実を変えるレンズ」として扱う──これが、私たちが学ぶべき新しい視点ではないでしょうか。

特許に応用するなら…

このニュースに刺激されて、以下のような特許アイデアも考えられます:

- 経済政策評価AI:政府が提案する政策の経済影響を、シミュレーションし自動評価するAIモデル(関税や為替対策など)

- 数式妥当性チェッカー:論文や特許文書に含まれる数式の構造的な誤りや前提の妥当性を自動解析するツール

- 経済弾力性推定エンジン:価格弾力性や市場反応を自動で推定するAI。関税設定や価格戦略に利用可能

これらは、AI、経済、特許の交差点にある新しい技術分野です。

まとめ

計算式は、ただの数字や記号の並びではありません。それは、「誰にどんな行動を促すか」という社会的な力を秘めています。だからこそ、正確で透明な数式が必要です。

そして私たちは、技術の世界でもこの姿勢を持つべきです。数式の奥にある「意図」や「前提」に気づくことで、新たな発明、新たな社会の形を生み出すヒントになるのです。

コメント