~「安全」「経済」「情報倫理」から見る現代日本の課題~

目次

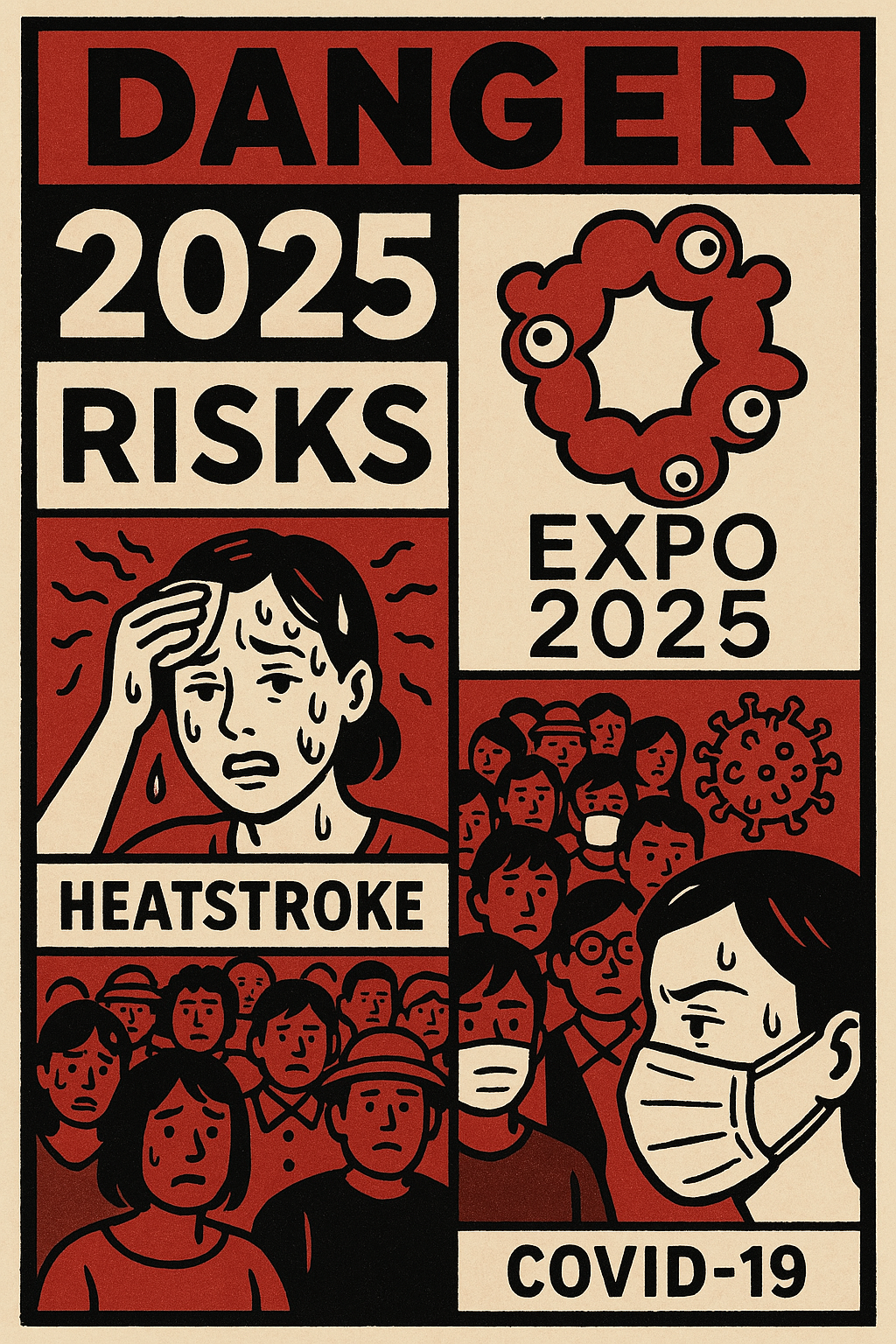

❶ 万博の「危険性」はなぜ見過ごされたのか?

74.8%という圧倒的多数が「行きたくない」と回答した大阪・関西万博(共同通信調査)。その背景には、従来の国際イベントとは異なる深刻な問題が横たわっています。

🔬 科学的事実に基づくリスク分析

- 地盤問題:会場の夢洲は埋立地で、83本のガス抜き管から年間1.5~2トンのメタンガスが発生(しんぶん赤旗報道)。爆発濃度に達するエリアも存在。

- 構造計算の疑問:シンボル施設の大屋根「リング」は建設途中で土台崩落。耐震基準の妥当性に専門家から疑問の声。

- 避難計画の不備:想定収容人数(日量約15万人)に対し、災害時の避難経路が不足。

💡 考察ポイント:

東京五輪(2021)でも指摘された「安全神話」の再来ではないか?

❷ 経済効果「6兆円」の虚構性

維新の会が主張した経済効果は、現実と大きく乖離しています。

📉 経済的懸念材料

| 項目 | 主張 | 現実 |

|---|---|---|

| 建設費 | 当初予算 | 2.4兆円(2024年時点で既に超過) |

| 入場者 | 2800万人見込み | 前売り券販売は目標の20%未満 |

| 雇用創出 | 14万人 | 大半が期間限定・非正規雇用 |

💰 税金の無駄遣い事例

- 1食2000円のラーメン出店(吉村知事「未来の食体験」と弁明)

- 「ミライ人間洗濯機」など実用性不明の出展物への公費投入

❓ 問題提起:

本当に「未来への投資」と言えるのか、それとも「箱もの行政」の再来か?

❸ 監視社会の入り口?「万博ID」の危険性

電子チケット取得に必須の「万博ID」登録では、以下の情報が収集されます:

🛡️ プライバシーリスク

- 生体情報:顔画像・指紋(生体認証用)

- 行動履歴:SNSアカウント・購買データ連動

- 第三者提供:協賛企業・外国政府へのデータ共有が規約で明記

⚠️ EU一般データ保護規則(GDPR)比較:

日本には厳格な情報保護法がなく、海外メディアから「監視資本主義の実験場」と批判される事態に。

❹ 政治的意思決定の失敗構造

⏳ 歴史的類例:太平洋戦争との相似点

| 比較項目 | 太平洋戦争 | 大阪万博 |

|---|---|---|

| 意思決定 | 大本営の独善 | 維新の会の密室協議 |

| 情報操作 | 大本営発表 | 協賛メディアの過剰報道 |

| 中止不能 | 「国体護持」論 | 「国際的信用」論 |

📚 政治学の観点から

政治学者・丸山眞男が指摘した「無責任の体系」が現代でも再生産されている可能性。

❺ 考える「あるべき公共事業」

🌍 持続可能なイベントの条件

- 透明性:予算・安全データの完全公開

- 市民参加:住民投票による開催決定

- レガシー:施設の戦後活用計画の明確化

✊ 具体的行動提案

- 情報リテラシー:一次資料(公式文書・学術報告)の直接確認

- 政治的関与:18歳選挙権を活用した政策提言

- SNS活用:ハッシュタグ#万博の真実 で若者の声を発信

❻ 哲学的考察:リスク社会の本質

社会学者ウルリッヒ・ベックの「危険社会」論を援用すると:

「現代社会は、科学技術が生み出すリスクへの無自覚さそのものが最大の危険である」

万博問題は、気候変動やAI倫理など他のグローバル課題と同根の「責任ある意思決定」が問われる事例です。

結論:批判的思考力を鍛える好機

大阪万博問題は:

- 科学的思考:データに基づくリスク評価

- 政治的リテラシー:権力監視の方法論

- 倫理的判断:公共性と個人の権利のバランス

「参加しない」という選択肢も含め、自分なりの答えを見つけよう。

コメント