はじめに:豊かさのパラドックス

「テクノロジーが進歩すれば生活は楽になる」―この常識的な考えに疑問を投げかける記事に、多くの若い世代が共感を覚えたのではないでしょうか。確かにスマホ一つで世界中と繋がれるようになり、AIが日常的な作業を代行してくれるようになりました。しかし、その一方で、私たちの実質賃金は上がらず、むしろ監視が強化され、創造性が脅かされている現実があります。この矛盾を、若い世代ならではの視点で考えてみたいと思います。

監視社会の心理学:創造性が窒息する時

現代の職場環境は、ジョージ・オーウェルの『1984』を彷彿とさせる監視技術であふれています。キーストロークの記録、ウェブカメラによるモニタリング、作業時間の細かいトラッキング―これらは一見「生産性向上」のためですが、実は人間の創造性を根本から損なう危険性があります。

神経科学の研究によると、前頭前野が最高のパフォーマンスを発揮するのは、適度なリラックス状態の時です。常に監視されているストレス下では、脳は生存モードに入り、革新的な思考よりも単純な反復作業に偏りがちになります。若い世代が職場で感じる「息苦しさ」の正体は、この創造性の窒息状態なのかもしれません。

データ支配の逆説:便利さの代償

ユヴァル・ノア・ハラリが指摘する「データ至上主義」は、特に若い世代の生活に深く浸透しています。私たちは健康管理アプリで睡眠を記録し、SNSで行動を共有し、位置情報サービスで移動履歴を提供しています。一見便利なこれらのサービスは、気づかないうちに私たちの意思決定を誘導し、前頭前野の自律性を蝕んでいる可能性があります。

興味深いのは、この現象が「自発的隷従」の形をとっている点です。監視カメラに抵抗感を覚える一方で、スマートウォッチからの健康アドバイスには進んで従ってしまう―この矛盾した行動は、テクノロジーが「利便性」という衣をまとって私たちの自由を奪う巧妙なメカニズムを示しています。

認知能力の退化:デジタル依存の代償

記事で指摘されている「カーナビ依存で空間認識能力が低下した」という現象は、若い世代にとって他人事ではありません。GPSなしでは目的地にたどり着けず、計算機アプリなしでは簡単な暗算もできず、メモアプリに依存するあまり短期記憶が弱くなる―これらの変化は、テクノロジーが人間の基本的な認知能力を「アウトソーシング」していることを示しています。

脳科学の観点から見ると、これは神経回路の「使用依存性可塑性」という現象です。よく使われる神経経路は強化され、使われない経路は弱まっていきます。ナビゲーションアプリに依存することで、海馬(空間認識を司る脳部位)と前頭前野(計画立案を司る部位)の連携が変化し、結果として本来備わっていた能力が衰えつつあるのです。

注意力の経済学:スクリーンタイムという通貨

現代の若い世代にとって最も貴重な資源は、もはやお金ではなく「注意力」かもしれません。SNS、ストリーミングサービス、ゲームアプリ―これらはすべて、私たちの前頭前野が生み出す注意力を「搾取」するように設計されています。

経済学者のハーバート・サイモンは「情報が豊富な社会では、注意力が不足する」と予言しましたが、まさにこの予言通り、私たちは情報の洪水の中で注意力を分散させられています。深刻なのは、これが創造的な思考に必要な「深い注意力」を損なっている点です。前頭前野が深い思考を行うためには、持続的で妨げられない注意力が必要ですが、現代のデジタル環境はこれをますます困難にしています。

抵抗と適応の戦略:前頭前野を守るために

このような課題に対して、若い世代が取り得る戦略は何でしょうか?いくつかの実践的なアプローチを考えてみましょう。

- デジタルミニマリズム:必要最低限のテクノロジーのみを使い、意図的にオフラインの時間を作る

- 認知的多様性の確保:デジタルツールとアナログ手法をバランスよく組み合わせる(例えば、デジタルノートと手書きメモの併用)

- メタ認知の訓練:自分がどのようにテクノロジーを使っているかを常にモニターし、コントロールする習慣をつける

- 創造的抵抗:監視やデータ収集を回避するための技術的リテラシーを高める

これらの実践は、前頭前野の自律性を取り戻し、テクノロジーに支配されない主体的な思考を育む助けになります。

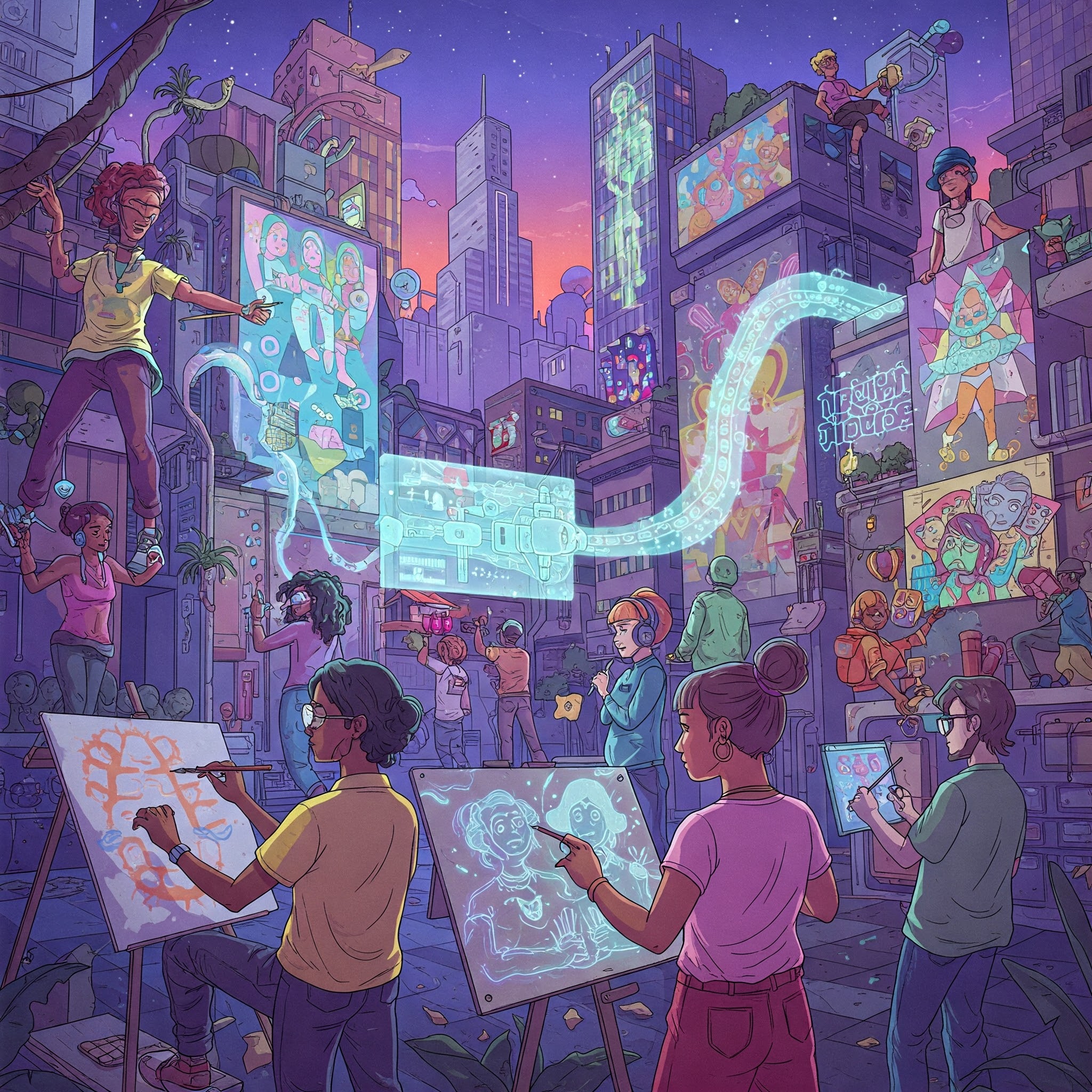

新しい特許の可能性:人間の創造性を解放する技術

現在の特許制度は、往々にして大企業によるアイデアの囲い込みに利用されています。しかし、若い世代の発想力を活かした新しい形の知的財産保護が可能ではないでしょうか?

例えば、「前頭前野の活性化を促進する学習方法」や「創造性を測定するデバイス」、「デジタル干渉を最小化するインターフェース」など、人間の認知能力を解放する技術に焦点を当てた特許が考えられます。これらは、AI時代において人間にしかできない価値を守り、高めるための重要なツールとなるでしょう。

若い世代のための行動指針

最後に、同じく現代を生きる若い世代に向けて、具体的な行動提案をまとめます。

- 意識的なデジタルデトックス:1日の中でスクリーンから完全に離れる時間を設ける

- 多様な認知体験:デジタル環境だけでなく、自然環境や身体的体験を積極的に取り入れる

- 批判的リテラシー:テクノロジー企業のビジネスモデルを理解し、自分が「商品」にされていないか常に意識する

- 創造的共同体の形成:同じ意識を持つ仲間と協力し、テクノロジーとの健全な関係を模索するコミュニティを作る

おわりに:人間らしさの再発明

AI時代の賃金停滞問題は、単なる経済的な課題ではなく、人間の創造性そのものの価値が問われていることを示しています。前頭前野―この人類最後のフロンティアをどう守り、育てていくかが、これからの社会を形作る上で決定的に重要です。

若い世代である私たちは、デジタルネイティブとしての利点を活かしつつ、人間らしい深い思考と創造性を再評価する立場にあります。監視社会、データ支配、認知能力の退化というディストピア的な未来を回避するためには、前頭前野の可能性を信じ、それを育むライフスタイルを積極的に選択していく必要があります。

テクノロジーはあくまで道具です。私たちが主体性を取り戻し、人間らしい創造性を発揮できる社会こそが、真の意味での「進歩」と言えるのではないでしょうか。

コメント