現代の生活において、スマートフォンは欠かせない存在になりました。連絡、検索、買い物、エンタメ――あらゆる場面で活躍し、私たちの生活を支えてくれます。

しかしその一方で、「スマホ認知症」という言葉が登場するように、便利さの裏にひそむ“脳への悪影響”が今、静かに問題視されはじめています。

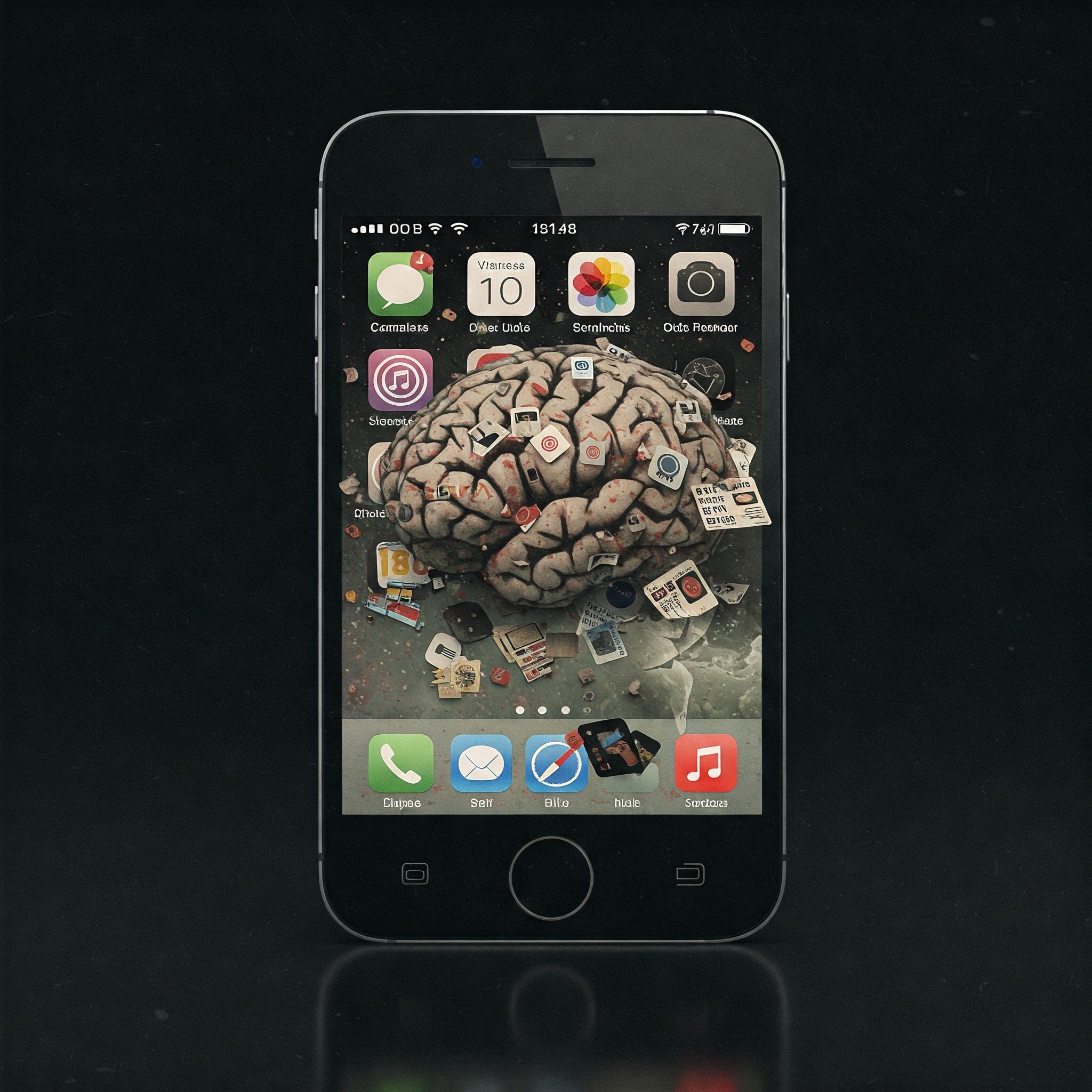

脳の「ゴミ屋敷化」とは?

ある専門家は、スマホによって脳が“ゴミ屋敷化”していると指摘します。

情報を詰め込んだはずが整理できず、判断力や記憶力が低下していく──これは、いわば脳が「情報過多による疲労状態」に陥っているサインなのです。

とくに多くの機能を備えたスマホでは、数秒ごとにアプリを切り替える操作が脳に強いストレスを与えます。また、通知やSNSなどにより注意力が分散し、集中が続かなくなることも。

このような「多重タスク」を脳に強いる生活を続けていると、前頭前野(考える・覚える・感情を抑えるなどを担う脳の中心)が使われずに衰え、やがて認知機能の低下につながるのです。

「ながらスマホ」は脳の暴飲暴食

テレビや読書などは時間や場所に制限がありますが、スマホはベッドでも風呂でも使えてしまいます。

この「どこでも・いつでも使える」利便性が、逆に脳を“終わりなき刺激”にさらしてしまい、知らぬ間に依存症のような状態を生み出します。

実際に、通知が来ていないのに音が鳴った気がする、スマホが手元にないと不安になる――こうした症状が出ている場合、すでに脳はスマホに支配されているのかもしれません。

スマホ依存から脱却する「デジタルデトックス」

このような状況を打破するためには、「デジタルデトックス」の習慣が効果的です。

たとえば次のような方法があります。

- 1日1時間はスマホを見ない時間を作る

- 寝る2時間前は画面を見ない

- 通知機能を一時的にオフにする

- 辞書を使って言葉を調べる習慣を取り戻す

これにより、前頭前野の活動が促され、思考力や記憶力の低下を防ぐことが期待できます。スマホによる覚醒物質の分泌(オレキシン)を抑えることにもつながり、睡眠の質の向上にも寄与します。

特許技術のアイデア:脳を守るスマート習慣アシスト

このスマホ依存と認知機能低下の問題に対して、次のような特許技術が考えられます:

発明タイトル例:

「スマートフォン使用時間制御システムおよび脳機能維持支援プログラム」

発明の概要:

スマートフォンに組み込まれるアプリケーションであり、使用者の操作パターン・使用時間・コンテンツ種別をAIが解析。

脳疲労の兆候(長時間使用、SNS連続閲覧、通知過多など)を検知すると、自動的に以下のような対応を促します:

- 画面の自動グレースケール化(視覚刺激を減らす)

- 通知一括オフ機能の提案

- 5分間の思考促進ミッション(記憶力や言語力を高める軽いクイズや脳トレ)

狙い:

スマホを“使われる”のではなく、主体的に使う意識を取り戻す支援を技術によって実現。

また、脳の可塑性(使えば育ち、使わなければ衰える)を活用した“脳のフィットネス”機能として、脳トレや紙の読書を促す誘導も含みます。

このような技術が実用化されれば、高齢者だけでなく、若年層の依存や集中力低下対策にも役立つはずです。

終わりに:「スマホ節制」はこれからの知的マナー

スマホの便利さは否定できませんが、「少しの不便」が実は脳にとっての「休息」だったのかもしれません。

糖分・塩分と同じように、スマホにも“適量”という考えを取り入れる時代が来ています。

自分自身の生活を振り返り、「スマホに支配されていないか?」を見つめ直すことが、認知症予防の第一歩です。

テクノロジーと共存する未来のために、「使いこなす側」であり続けましょう。

コメント