スマートフォンは、私たちの生活に欠かせない存在になりました。

しかし、その便利さの裏で、脳に深刻な影響を与える「スマホ認知症」という新たな問題が浮上しています。

最近の医師たちの報告によれば、日本国内だけで、スマホ認知症の「予備軍」が1000万人以上いる可能性があるそうです。

スマホ認知症とは、長時間スマホを使用することで、脳が疲労し、認知症のような症状(物忘れ、集中力低下、コミュニケーション障害など)が出る状態のことです。

スマホ認知症の原因

スマホを使い続けると、大量の情報が次々に脳に流れ込むことになります。

通常、脳は新しい情報を整理・記憶するために一定の「整理整頓作業」が必要ですが、情報が多すぎると脳内の処理が追いつかなくなり、「脳内がゴミ屋敷化」するのです。

特に、動画視聴やSNSのだらだら閲覧は要注意。

5〜6時間以上、無意識にスマホを眺める生活を続けると、脳機能の低下が加速してしまうといわれています。

スマホ認知症の症状

次のような症状があれば要注意です。

とくに最後の3項目(やる気の低下、段取り力の低下、睡眠不足)は深刻です。

- 人の名前がすぐに出てこない

- 知っている漢字が書けなくなった

- すぐ写真に頼る

- スマホ以外で調べ物をしない

- 睡眠不足が続く

- やる気が出ない

- 家事や仕事の手順がうまくできない

スマホ認知症を防ぐには?

スマホ依存を防ぐための具体的な方法も紹介されています。

1. 知らない道をスマホを見ずに歩く

「道に迷う」行為は、脳の海馬を刺激し、認知機能を回復させます。

地図アプリに頼らず、自分で道を探すことが、脳にとって最高のリハビリになります。

2. 新聞を切り抜いてスクラップする

紙の新聞を読んで、気になる記事を切り抜く作業も、情報を取捨選択する訓練になります。

3. リズム運動をする

皿洗いやキャベツの千切りなど、「一定のリズムで動く家事」を意識的に行うことで、脳を「省エネモード」に切り替え、疲労を軽減できます。

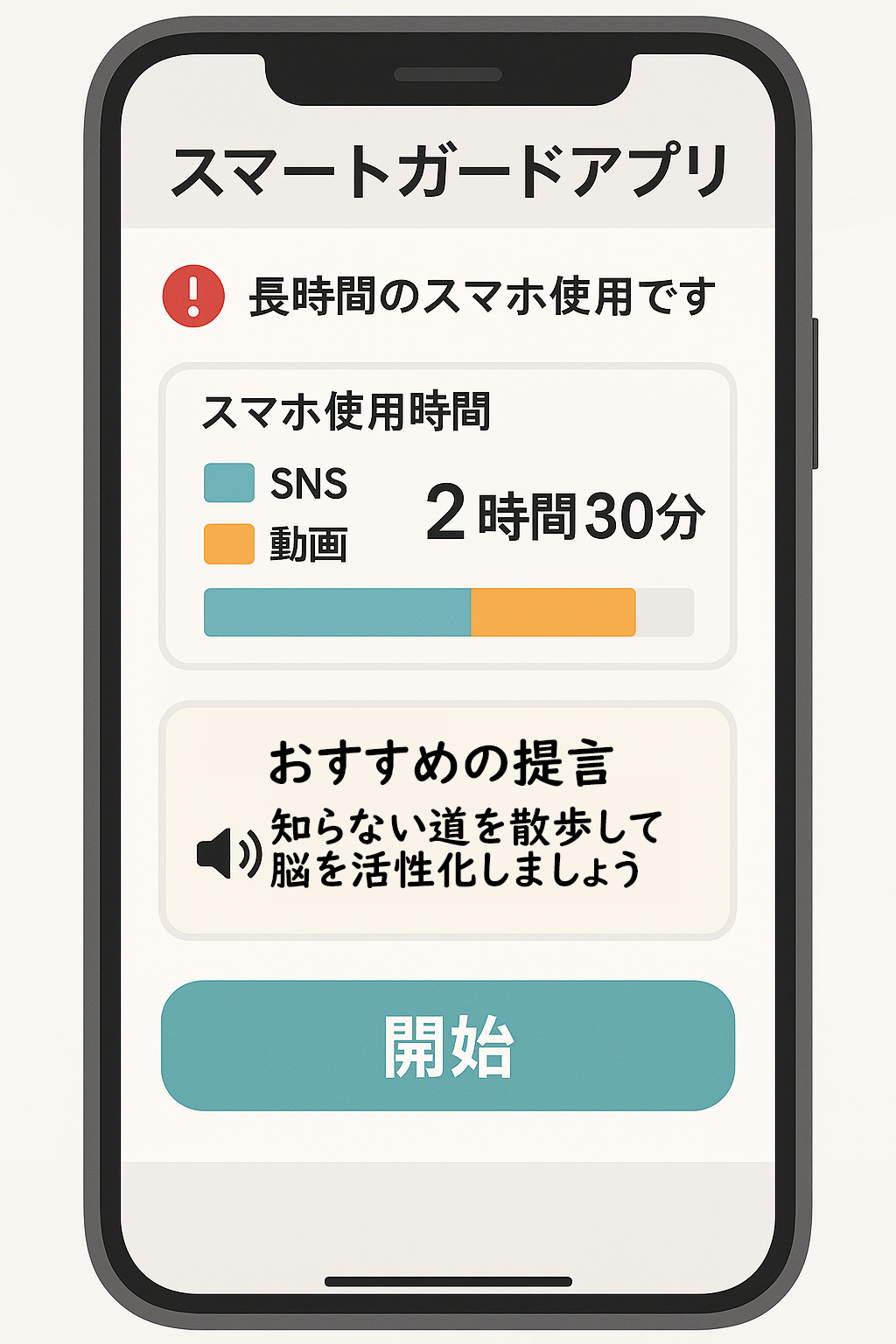

新しい視点:スマホ認知症を防ぐ「スマートガードアプリ」の特許アイデア

ここで新しい技術提案です。

スマホ認知症のリスクを防ぐために、次のようなスマートガードアプリを開発することが考えられます。

概要

- スマホの使用時間を自動的にモニタリング

- SNSや動画アプリの使用時間が累計2時間を超えたら警告

- 使いすぎた場合、自動的に「脳活性タスク」(例:クイズ、道案内ゲーム、紙媒体を使ったタスク)を提案

- 脳疲労を検知したら、音声で休憩を勧める

(例:「10分間、知らない道を散歩しませんか?」)

特許ポイント

- 【使用時間×アプリ種別】に応じて個別最適な休憩タスクを提案する仕組み

- 脳機能測定(簡易テスト機能)と連動するフィードバック機能

- 「脳活性イベント」を週ごとに提案するパターン生成システム

このようなアプリがあれば、**「単に時間制限をかける」のではなく、「脳を使う方向にリセットできる」**ので、より自然に、しかも効果的にスマホ認知症を防ぐことができるでしょう。

まとめ

スマホは、使い方を誤らなければ非常に有用な道具です。

しかし、「だらだら閲覧」を続けると、脳に大きな負担がかかり、記憶力やコミュニケーション能力を落としてしまうリスクがあります。

今日からでも、スマホとの「距離感」を見直し、脳を守る生活習慣を意識してみませんか?

そして、技術の力も上手に借りながら、健康な脳を未来に引き継いでいきましょう。

コメント