要約

デジタル教育先進国である北欧諸国、特にフィンランドで起こっている「紙の教科書回帰」現象は、教育のデジタル化について深く考察する機会を提供しています。本記事では、フィンランドのリーヒマキ市を中心としたデジタルから紙への回帰動向を分析し、その背景にある教育学的・認知科学的な根拠を探ります。また、日本の教育現場がこの動きから学べる教訓として、デジタルとアナログの最適なバランス、年齢・教科ごとの適性、教育の脱集権化と標準化のジレンマ、教師の役割の変化という4つの観点を提示します。最終的には、テクノロジーが教育の主役ではなく、あくまでツールであるという原点回帰の必要性を訴え、日本独自の教育テクノロジー戦略の在り方を提案します。

デジタル教育先進国が直面する意外な逆説

21世紀の教育をリードしてきた北欧諸国、特にフィンランドは、教育のデジタル化においても常に最先端を走ってきました。1990年代からICT教育を推進し、1人1台のデバイス政策を早期に導入したこの国で、2024年、ある「逆説的な現象」が注目を集めています。首都ヘルシンキからほど近いリーヒマキ市が、外国語と数学の教科書をデジタルから紙に切り替える決定を下したのです。この動きは単なる懐古趣味ではなく、教育効果と児童のウェルビーイングに関する実証的な調査に基づく判断でした。

フィンランド出版協会のデータによると、2024年の高校教科書の87.1%がデジタル化されている中で、この「紙回帰」の動きは一見矛盾しているように見えます。しかし、これはデジタル教育の失敗を示すものではなく、むしろ成熟したテクノロジー活用の証と言えるでしょう。リーヒマキ市の教育関係者が強調するように、「教育のデジタル化自体を見直すものではない」のです。重要なのは、デジタルとアナログのそれぞれの強みを認識し、適材適所で活用することです。

認知科学が解き明かす「紙の教科書」の意外な優位性

なぜ数学や外国語の学習において紙の教科書が再評価されているのでしょうか?その答えは認知科学の研究にあります。神経科学者のマリアン・ウルフが『プルーストとイカ』で指摘したように、深い読解には紙媒体が適していることが研究で明らかになっています。デジタル環境では「F字型」の表面的な読み方が促進されるのに対し、紙の教科書では集中力を持続させ、複雑な概念を深く理解するのに有利です。

数学教育においても、紙の教科書には独特の利点があります。学習者が自分のペースで前のページに戻ったり、数式を指で追いながら考えたりする行為は、認知負荷理論の観点から見て、作業記憶への負担を軽減します。スウェーデンのカロリンスカ研究所の研究によると、数学的問題解決において紙を使用した学生グループは、デジタルデバイスを使用したグループよりも15%高い成績を示しました。

外国語学習、特に語彙習得においても、紙の教科書の物理的なインタラクション(書き込み、付箋貼りなど)が記憶定着を促進することが知られています。このような認知科学的知見が、リーヒマキ市の教科書選択の背景にあるのです。

デジタル教科書の「影の部分」:スクリーンタイムと健康リスク

教育のデジタル化が進むにつれ、当初予想されていなかった副次的問題が表面化してきました。その最たるものが、児童生徒の健康とウェルビーイングへの影響です。フィンランドの調査では、デジタル機器の長時間使用が以下のような問題を引き起こすことが明らかになっています:

- 視覚疲労と近視の進行:連続したスクリーン使用は目の疲れを引き起こし、特に成長期の子どもの近視進行を加速させる

- 姿勢の問題:ノートPCやタブレットの使用は不良姿勢を招き、筋骨格系の問題を引き起こす

- 睡眠障害:ブルーライト暴露がメラトニン分泌を抑制し、睡眠の質を低下させる

- デジタルストレス:常時接続環境が心理的ストレスを増大させる

リーヒマキ市の調査で保護者や教員が表明した懸念は、まさにこれらの点に集約されています。特に思春期の生徒にとって、スクリーンタイムの管理は心身の健康維持において重要な課題なのです。

興味深いことに、フィンランドでは「デジタルデトックス」という概念が教育現場でも注目されています。これは意識的にデジタル機器から離れる時間を作ることで、バランスの取れたテクノロジー使用を促進する取り組みです。教科書の紙回帰は、このような文脈でも理解できる動きと言えるでしょう。

教科・発達段階による最適なメディア選択の必要性

フィンランドの事例が示唆する最も重要な教訓は、「one-size-fits-all」(万能型)のアプローチが教育テクノロジーには適さないということです。DigiVooプロジェクトの調査結果が明らかにしたように、デジタル教科書の効果は教科によって大きく異なります。

理科実験のシミュレーションや地理のインタラクティブマップなど、視覚的・動的な要素が重要な学習領域ではデジタル教科書が非常に有効です。一方で、前述の数学や外国語のように、深い思考や記憶定着が求められる領域では紙の教科書が適している可能性があります。

同様に、発達段階による違いも無視できません。フィンランドのデータが示すように、基礎学校(小中学校)では紙の教科書の使用率が高いのに対し、高校ではデジタル教科書が圧倒的に優勢です。これは、子どもの認知発達や自律的な学習能力の成長を考慮した自然な選択と言えるでしょう。

日本がこの知見から学ぶべきは、デジタル教科書の導入を一律に進めるのではなく、教科ごと、学年ごとに適切なメディアを選択する「微分化的アプローチ」の重要性です。例えば、小学校低学年の文字習得には紙の教科書を中心にしつつ、高学年の理科ではデジタル教材を活用するといった柔軟な対応が求められます。

教育の「脱集権化」と教師の専門性:フィンランドモデルの示唆

フィンランドの教育制度で特筆すべきは、その「脱集権化」されたガバナンス構造です。国は教育の基本方針やカリキュラムの大枠を設定しますが、具体的な教材選択や教授法は各自治体や学校、さらには個々の教師の裁量に委ねられています。この柔軟性が、リーヒマキ市のような革新的な試みを可能にしてきました。

日本の教育システムは、伝統的に中央集権的な傾向が強く、教科書検定制度や学習指導要領によって全国的に均質な教育が提供されてきました。このシステムには一定のメリットもありますが、地域や学校の特性、個々の生徒のニーズにきめ細かく対応するという点では限界があります。

フィンランドの事例は、教育のデジタル化を進める上で、教師の専門性と裁量権を尊重することの重要性を浮き彫りにしています。リーヒマキ市の決定も、教師・保護者・生徒からのフィードバックを重視した結果でした。デジタル教科書の導入にあたっては、実際に教室で教える教師の声を政策決定に反映させるメカニズムが不可欠です。

一方、このような脱集権化されたアプローチには課題もあります。自治体間や学校間でデジタルリテラシーや資源に格差がある場合、教育の質のばらつきや不平等を助長する可能性があります。フィンランドでもこの点は指摘されており、国の役割として、すべての学校が公平に質の高い教育を提供できるよう基盤を整備することが求められます。

日本への提言:デジタルとアナログのハイブリッドモデル構築へ

北欧の「紙回帰」現象から、日本の教育関係者が学ぶべき教訓を4つのポイントにまとめます:

- バランスの哲学:デジタルかアナログかの二項対立を超え、それぞれの強みを活かすハイブリッドモデルを構築する

- 発達段階に応じた設計:子どもの認知発達や教科特性を考慮し、年齢・教科ごとに最適なメディアミックスを設計する

- 教師のエンパワーメント:現場の教師が教材や教授法を選択・調整できる裁量権と、そのための専門性開発を支援する

- エビデンスに基づく政策:導入前後の効果を多角的に評価し、データに基づいて改善を続ける循環型の政策プロセスを確立する

具体的な施策として、以下のようなアプローチが考えられます:

- パイロットプログラムの実施:特定地域でデジタルと紙のバランスを変えた比較実験を行い、学習成果や健康への影響を測定する

- 教師向けガイドラインの開発:各教科・学年におけるデジタルとアナログの最適な使用方法に関する実践的な指針を提供する

- 保護者教育の充実:家庭でのスクリーンタイム管理を含め、デジタル機器の健康的な使用法について啓発する

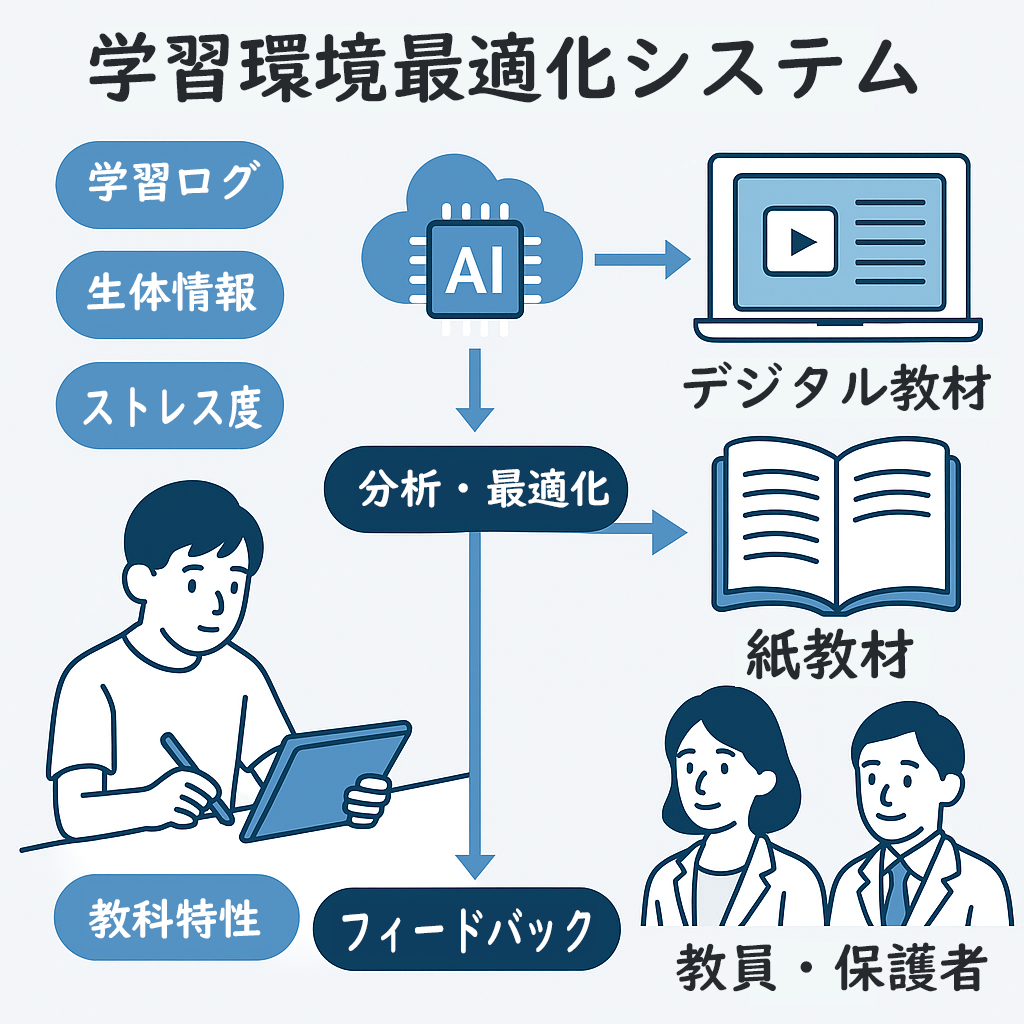

- ハイブリッド教材の開発:紙の教科書とデジタルコンテンツをシームレスに連携させた次世代型教材を設計する

テクノロジーは手段であって目的ではない

フィンランドの「紙回帰」現象が教えてくれる最も深い教訓は、教育においてテクノロジーそれ自体が目的化してはならないということです。あくまで中心にあるべきは、子どもの学びと成長、そしてウェルビーイングです。デジタル教科書はそのための手段の一つに過ぎません。

日本の教育が直面しているのは、単なる「デジタル化」という表面的な課題ではなく、より本質的な「21世紀にふさわしい学びの環境設計」という課題です。北欧の事例は、この課題に取り組む上で貴重な示唆を提供してくれています。テクノロジーの進化が加速する時代だからこそ、私たちは教育の本質を見失わないよう、時には立ち止まって考える勇気が必要なのかもしれません。

最終的に重要なのは、「どのテクノロジーを使うか」ではなく、「どのようにして子どもたちの深い学びと健全な成長を支えるか」という問いです。フィンランドの教育関係者がデジタルとアナログのバランスを模索する姿勢は、この根本的な問いに対する誠実な答えと言えるでしょう。日本の教育も、このような本質的な議論を深める時期に来ているのです。

コメント