■要約:

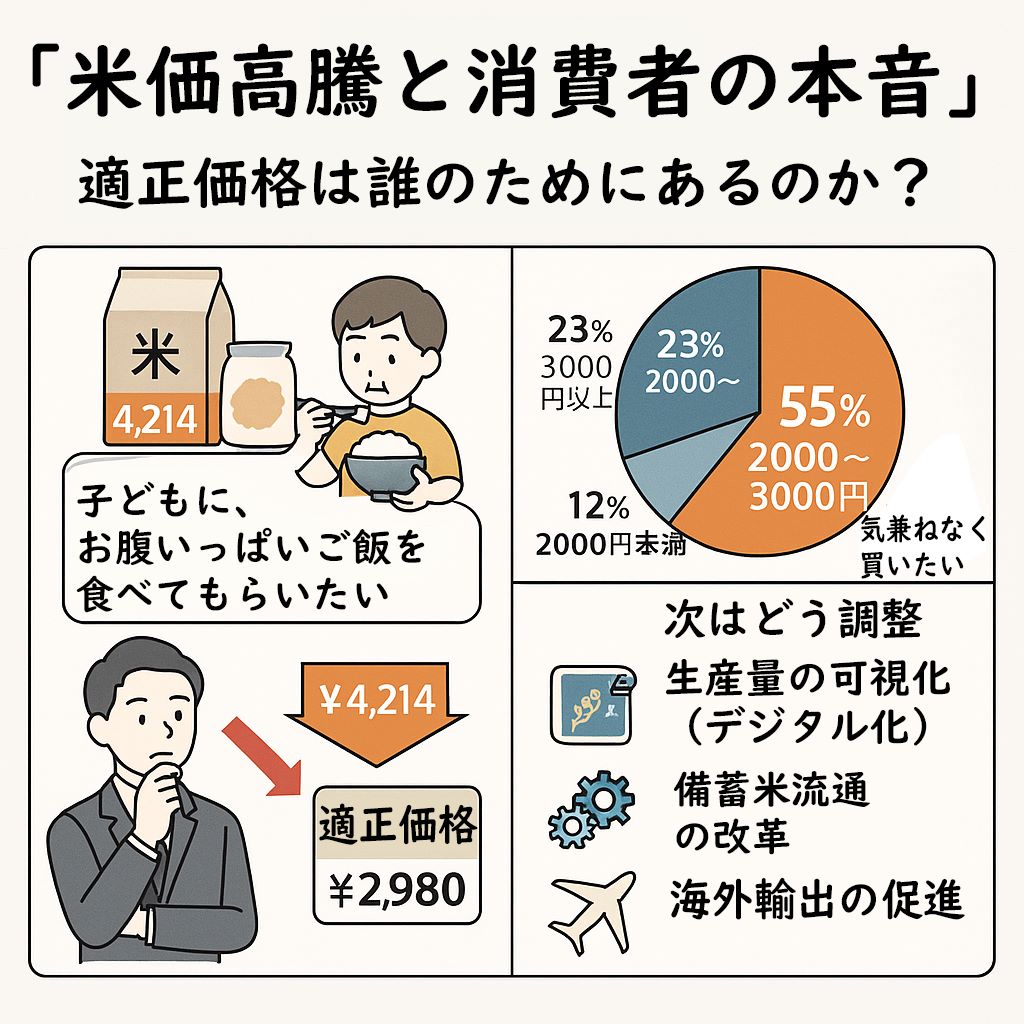

現在、スーパーで販売されている5kgのコメの平均価格は約4,214円。LINE調査で1.3万人に聞いた結果、77%の人が「高すぎる」と回答し、半数以上が「5kgで2000〜3000円」を適正価格と感じている。一方、専門家は「5kg2980円が現実的」と分析しており、農業資材・燃料費の高騰、備蓄米放出の不完全さ、正確な生産量把握の難しさが価格維持の背景にある。適正価格の再構築と流通の見直しが今後のカギとなる。

■本文:

「子どもには“好きなだけ白米を食べて”と言ってあげたい」――そんな親の思いを受け止められないほど、現在のコメ価格は高騰しています。

MBSの調査によれば、2024年4月末時点でスーパーに並ぶコメの平均価格は5kgあたり4,214円。わずか19円の値下がりで「18週ぶりの下落」とは、焼け石に水といえる状態です。消費者の大半は「高すぎる」と答えています。

では、私たちは「いくらなら納得する」のか?

LINE調査によると、「2000~3000円までなら買いたい」と回答した人が55%。つまり、3000円以下でないと“納得できない”のです。

一方、流通経済研究所の折笠俊輔氏は「5kgで2980円が現実的」と分析。農業資材・燃料費の高騰により、生産者側のコストも膨らんでいるため、2000円台前半への価格回帰は困難と見ています。

◆「価格は見込みで決まる」というリスク

コメの価格は「需要と供給のバランス」で決まるのが理論上の話。しかし実態は「その年の収穫量を見込みで推定し、概算金(仮渡し金)をJAなどが農家に提示」するという、かなり曖昧な構造。

そのため、供給が足りているか否かにかかわらず、買い付け競争が激化すれば「価格だけが先に上がる」という現象が起こります。現場レベルでは「不透明な価格形成」が大きな課題となっているのです。

◆「減反政策」の影響とこれからの選択肢

背景には、かつて政府が実施してきた「減反政策(生産調整)」があります。これはコメの価格が暴落しないよう、意図的に生産量を制限する仕組みでした。しかし、いまや時代は変わり、逆に「主食用のコメが足りていない」のが現実です。

生産量を増やすには、減反からの完全脱却だけではなく、「余剰が出たときの扱い」まで設計する必要があります。例えば、余った米を備蓄米として保管する、もしくは輸出に回すことで、価格の安定を保つ方法が考えられます。

◆「価格が高いままならどうするか?」

調査によると、価格が高止まりしている場合、

- パンや麺類に切り替える:42%

- 安いコメに変える:27%

- 高くてもコメを買い続ける:31%

という結果でした。

この数字から見えてくるのは、「和食文化の喪失リスク」です。私たちは、米を中心に構成された食事(ごはん・味噌汁・焼き魚)から離れようとしています。

日本の農と食文化を守るには、「安心してお米が買える社会」を取り戻さなければならないのです。

◆未来の打開策――技術と制度の融合

価格を5kg2980円に戻すには何が必要か? 折笠氏の見解を踏まえ、以下のような対策が挙げられます:

- 生産量の正確な可視化(デジタル化)

- 衛星やIoTを活用した「スマート農業」で収穫予測と需給バランスをリアルタイムで監視。

- 備蓄米の流通システム改革

- 自動精米・自動出荷によるスピードアップ。

- 海外輸出の促進と新市場開拓

- 高品質な日本米をブランド化し、余剰時に海外へ販路を切り替える。

こうした取り組みが、日本の「米離れ」を防ぐ鍵になるでしょう。

■学び:

- コメ価格は単に農業の問題ではなく、日本の家庭、文化、栄養に直結している。

- 「適正価格」は消費者と生産者のバランスで決まるが、現状はそれが崩れている。

- 農業のDX(デジタルトランスフォーメーション)が必要不可欠。

- 「値段」だけでなく「流通」「制度」「食文化」の視点も重要。

■新しい視点:

「コメ価格」という日常的なテーマから見えるのは、テクノロジー導入の遅れが招く社会的損失です。米価の不安定さは、実は「情報不足」と「流通の非効率」が大きな要因であり、これは今後のすべての一次産業にも通じる課題です。

■特許アイデア:

発明名称:農作物需給予測に基づく適正価格提示システム

【課題】

コメなど農作物の価格が需要と供給のバランスに基づかず、「見込み」で決まっているため、市場の不安定さが常態化している。

【解決手段】

- 各農地にIoTセンサー(気温、湿度、収穫状況など)を設置し、クラウドに常時データ送信。

- 人工衛星画像と気象予報を組み合わせて、AIが3か月先の収穫量と需要量を予測。

- 農水省やJAに連携し、動的に価格指標(仮渡し金)を更新。

- 消費者向けにも「価格予報アプリ」を提供し、将来の価格変動を可視化。

【効果】

- 流通価格の透明化と急激な変動の抑制

- 農家への適切なインセンティブ

- 消費者の購買行動の最適化(買いだめや節約の判断支援)

■結びに

コメの価格問題は、日本の暮らしと食の根幹にかかわる問題です。「価格が高いから米をやめよう」という単純な話ではなく、その背景には多くの構造的な課題があります。

価格を“適正”にするとは、生産者も、消費者も、そして食文化も守ること。

そのためには、農業×デジタル×政策の融合こそが、次世代の日本に求められる答えかもしれません。

コメント