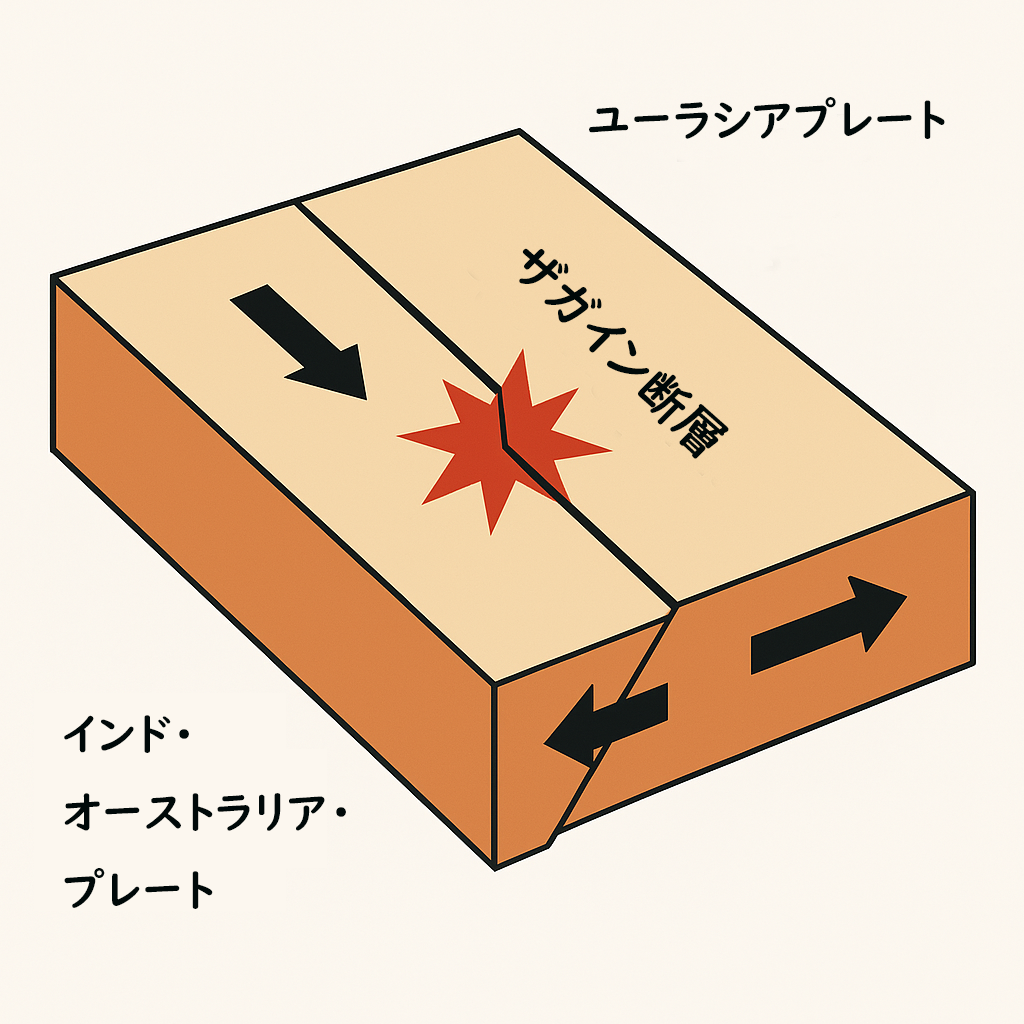

【地震の発生メカニズム】

「ミャンマー周辺は、インド・オーストラリアプレートとユーラシアプレートがぶつかる場所です」(西村卓也教授)。その境界に沿って、非常に長い活断層「サガイン断層」があり、今回の地震(M7.7)はその中央部、約200kmが右横ずれしたことが原因とみられます。

【なぜ遠くのバンコクでも揺れたのか】

「震源が浅く、地震の規模が大きかったため、“長周期地震動”が発生しました。これは遠くまで揺れが伝わりやすく、高層ビルや橋などの構造物と共振しやすい性質があります」(西村教授)。さらに、バンコクは地盤が緩く、揺れがより大きくなったと考えられます。

【日本との共通点と今後のリスク】

「日本もプレート境界が多く、M7〜8クラスの地震は十分起こり得ます」(西村教授)。東日本大震災のときのように、震源から1000km以上離れた都市でも、長周期地震動により高層ビルが大きく揺れることがあります。

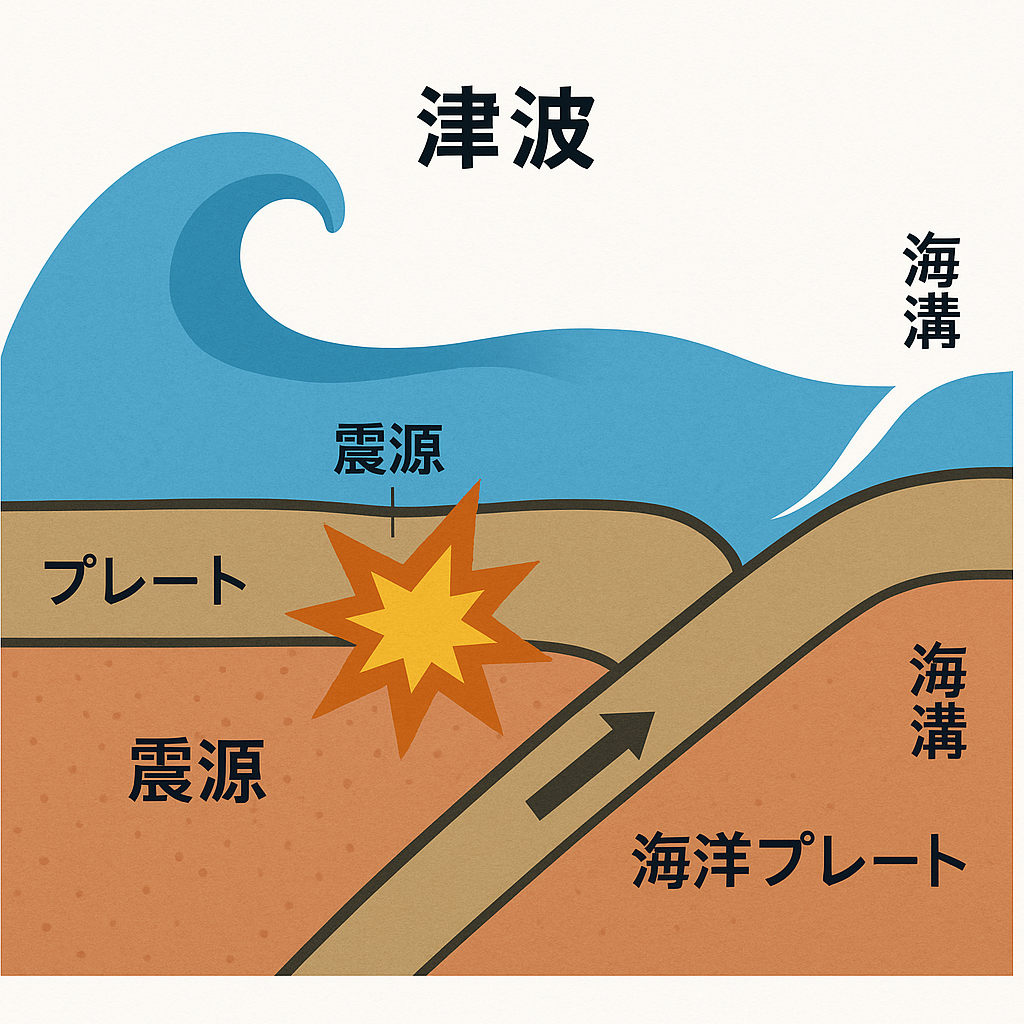

▼ 津波のリスク

横ずれ断層による地震では津波は発生しにくいとされていますが、海底で断層がずれた場合は例外です。特に、南海トラフや日本海溝のような逆断層型の巨大地震が起こると、大規模な津波の発生が予想されます。沿岸地域では迅速な避難が重要です。

▼ 原発への影響

原発は通常、強い地震に耐えられるように設計されていますが、津波による電源喪失や設備の浸水は重大なリスクです。2011年の福島第一原発事故のように、津波が引き金となることがあります。原発のある地域では、地震だけでなく津波のリスクを踏まえた備えが欠かせません。

▼ その他の影響

- 都市部では、長周期地震動による高層ビルの揺れが長く続き、構造被害や火災のリスクが高まります。

- インフラ(電気・水道・交通)の寸断や通信障害が広範囲で発生する可能性があります。

- 土砂崩れや液状化現象も、地盤のゆるい地域では起こりやすく、2次災害のリスクとなります。

なお、今回のミャンマーの地震と、2011年の東日本大震災(いわゆる「3.11」)の地震とは、

メカニズムが異なります。

✅ メカニズムのちがい

| 比較項目 | ミャンマー地震(今回) | 東日本大震災(3.11) |

|---|---|---|

| 発生場所 | 陸の活断層(サガイン断層) | 海底のプレート境界(日本海溝) |

| 断層の種類 | 横ずれ断層(右横ずれ) | 逆断層(プレートが沈み込む) |

| 津波の有無 | 津波はほとんど起きない | 大津波が発生(最大40m) |

| 震源の深さ | 比較的浅い | 比較的浅い |

| 地震のタイプ | 内陸型地震 | 海溝型地震(プレート境界型) |

✅ 簡単に言うと:

- ミャンマー地震は「横にズレる」動き。 → 陸の中でプレートが横に押し合ってズレた。

- 3.11地震は「上下に動く」動き。 → 海のプレートが日本の下に沈み込み、大きく跳ね上がって津波が起きた。

✅ なぜ3.11では津波が起きた?

3.11は「逆断層型の海溝地震」で、海底が大きく持ち上がったため、海水が押し上げられて巨大津波になりました。

コメント