emura– Author –

-

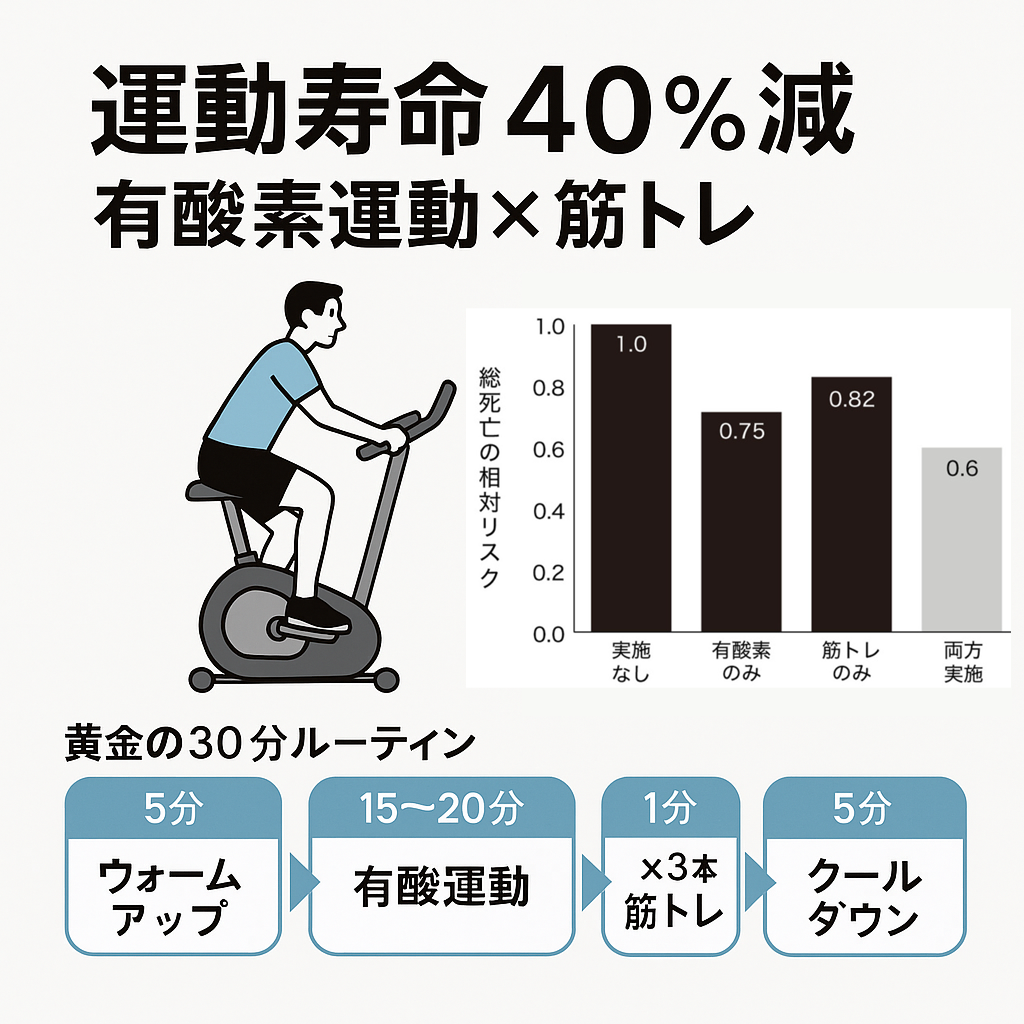

🚴♀️ エアロバイクで人生が変わる?──有酸素運動×筋トレで40%死亡リスクを減らす最強ルーティン

はじめに:運動は薬よりも効く 現代人の健康を脅かす最大の“沈黙の敵”は、実は「運動不足」です。世界保健機関(WHO)は、運動不足が全世界で年間530万人の死亡原因となっていると報告しています。これは、喫煙に匹敵するほどの健康リスクであり、「新たな... -

よく眠って、ちょこっと歩いて、脳をピカピカに!アイデアもどんどん湧いてくる

【はじめに】──最近、アイデアが出にくいと感じていませんか? 「あれ?なんだか集中できない」「考えがまとまらない」「新しい発想が浮かばない」──そんな感覚に心当たりがある方へ。もしかしたらそれ、「脳のゴミ」が溜まっているせいかもしれません。 ... -

脳が萎縮しても回復できる時代へ──認知症をAIで予防する脳ヘルスケア最前線

2030年、日本は認知症523万人時代に突入する 高齢化が加速する日本で、最も深刻な社会課題の一つが「認知症」です。厚生労働省などの調査によれば、2030年には日本で推定523万人が認知症を発症すると見込まれています。これは高齢者の6人に1人が認知症とな... -

🚴♂️若返りを科学する:「心拍」で進化するエアロバイク運動法

要約 「若返りたい」「体力を取り戻したい」「病気を防ぎたい」──それ、たった10分のエアロバイクで叶うとしたら信じますか? 最近の研究では、筋トレ+有酸素運動の組み合わせが老化の予防や寿命の延伸に極めて有効であることが分かってきました。本記事... -

体力が10歳若返る!? 自宅でできる「インターバルエアロバイク」の驚きの効果

■ 要約 「インターバル速歩」は体力を劇的に改善することで知られていますが、実はそれと同じような効果を自宅で実現できる方法があります。それが「インターバルエアロバイク」です。エアロバイクを使って「速くこぐ」と「ゆっくりこぐ」を交互に行うこと... -

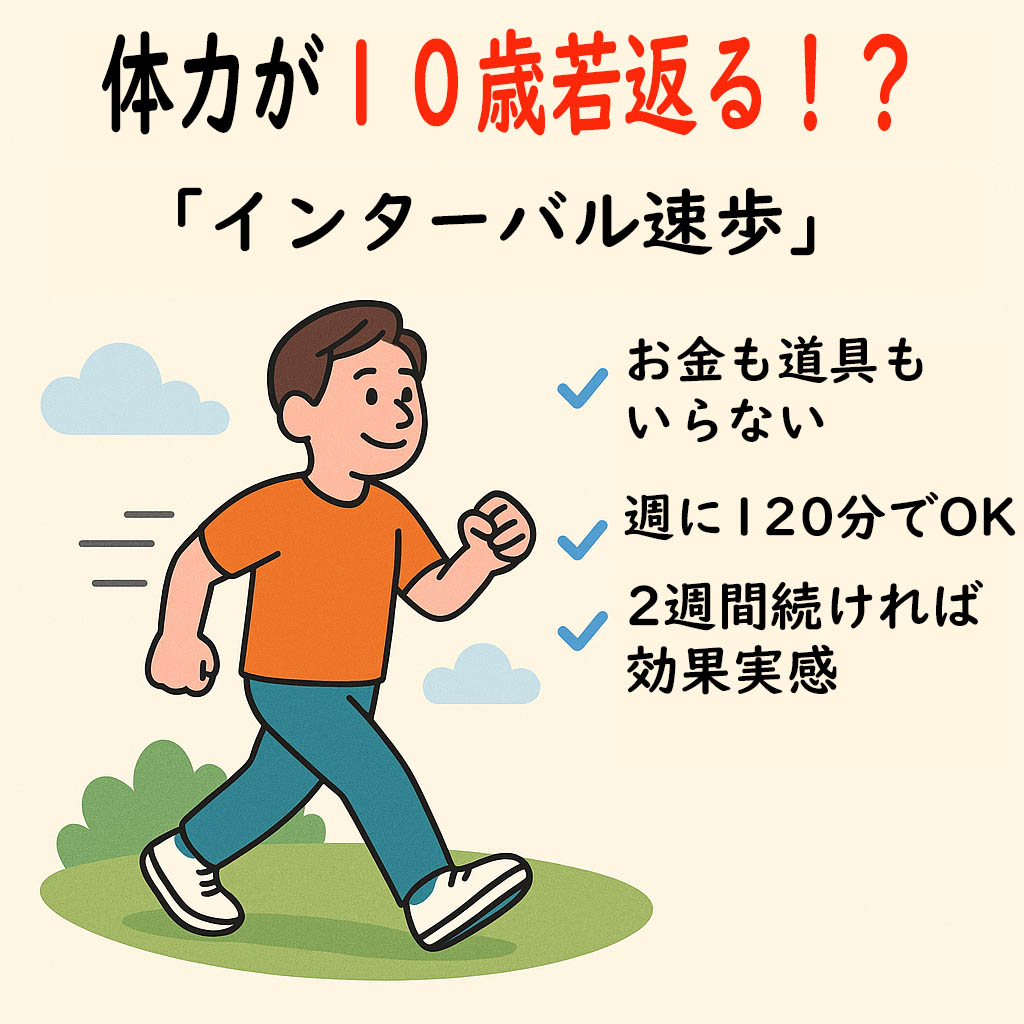

🚶♂️体力が10歳若返る!? お金も道具もいらない「インターバル速歩」のススメ【週120分でOK】

「インターバル速歩」ってなに? 「インターバル速歩」は、ちょっと速く歩くことと、普通に歩くことを交互に繰り返すだけのカンタンな運動法です。信州大学の能勢 博(のせ・ひろし)先生が20年以上の研究を重ね、多くの人が実際に試して健康になった方法... -

高齢指導者は戦争を止められるのか?──第三次世界大戦を巡る現実と未来への警鐘

【はじめに】 2025年現在、世界は再び“緊張の時代”に突入しています。ウクライナ、ガザ、台湾、朝鮮半島──いずれも小さな引き金で大規模な戦争へと発展しかねない火種を抱えています。こうした国際情勢の背景には、ある共通点があります。それは、これらの... -

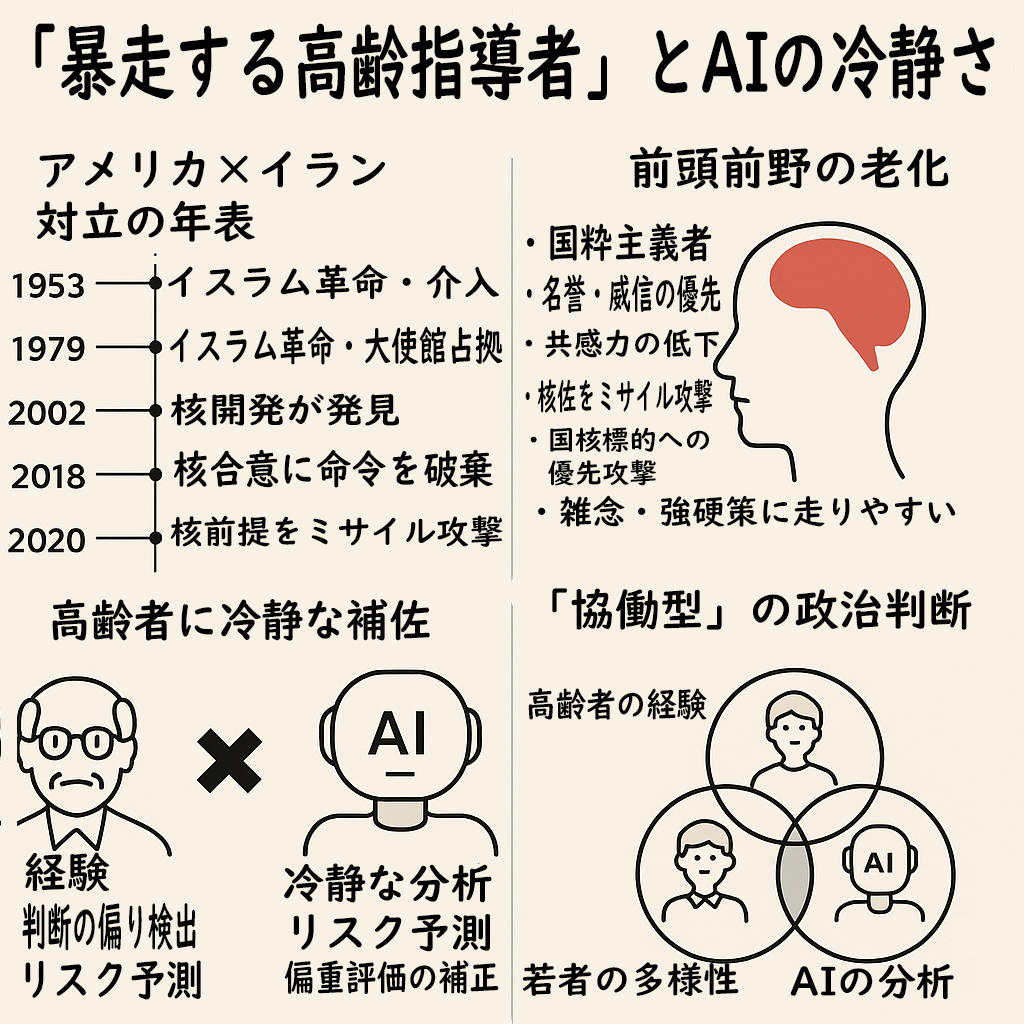

「暴走する高齢指導者」とAIの冷静さ──アメリカ×イラン対立から考える未来の判断力

はじめに──世界を動かすのは「70代以上」の脳 2025年現在、世界の主要国家を率いるリーダーの多くが70歳以上です。そして今、地球規模の緊張が一触即発の状態にある――その裏に「高齢指導者の意思決定」があります。 トランプ元大統領:79歳(再登場) プー... -

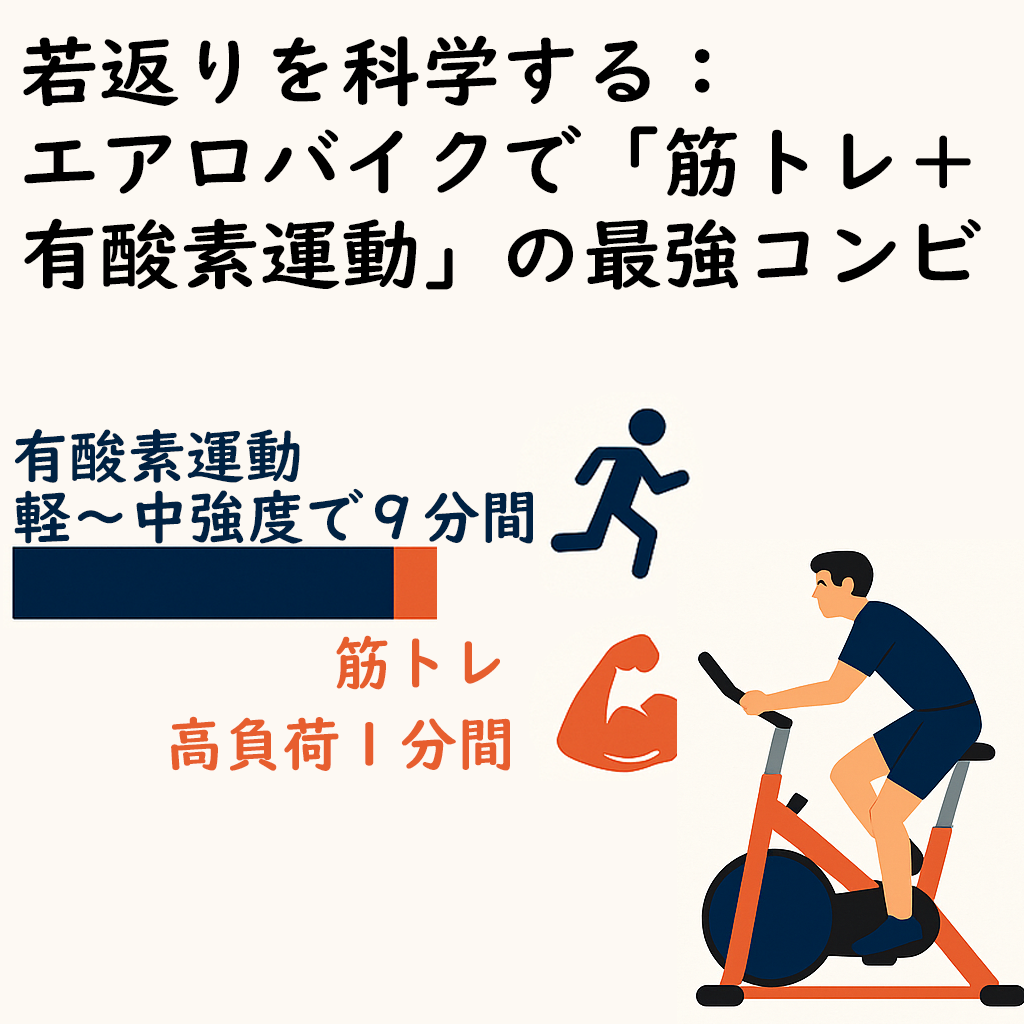

🚴♂️若返りを科学する:エアロバイクで「筋トレ+有酸素運動」の最強コンビ

【要約】 近年、「筋トレ」と「有酸素運動」の組み合わせが、若返り(アンチエイジング)や寿命延伸に効果的であると示す研究が増えている。本記事では、エアロバイクという身近な運動機器を活用し、科学的に裏付けられた「若返りメソッド」を提案。具体的... -

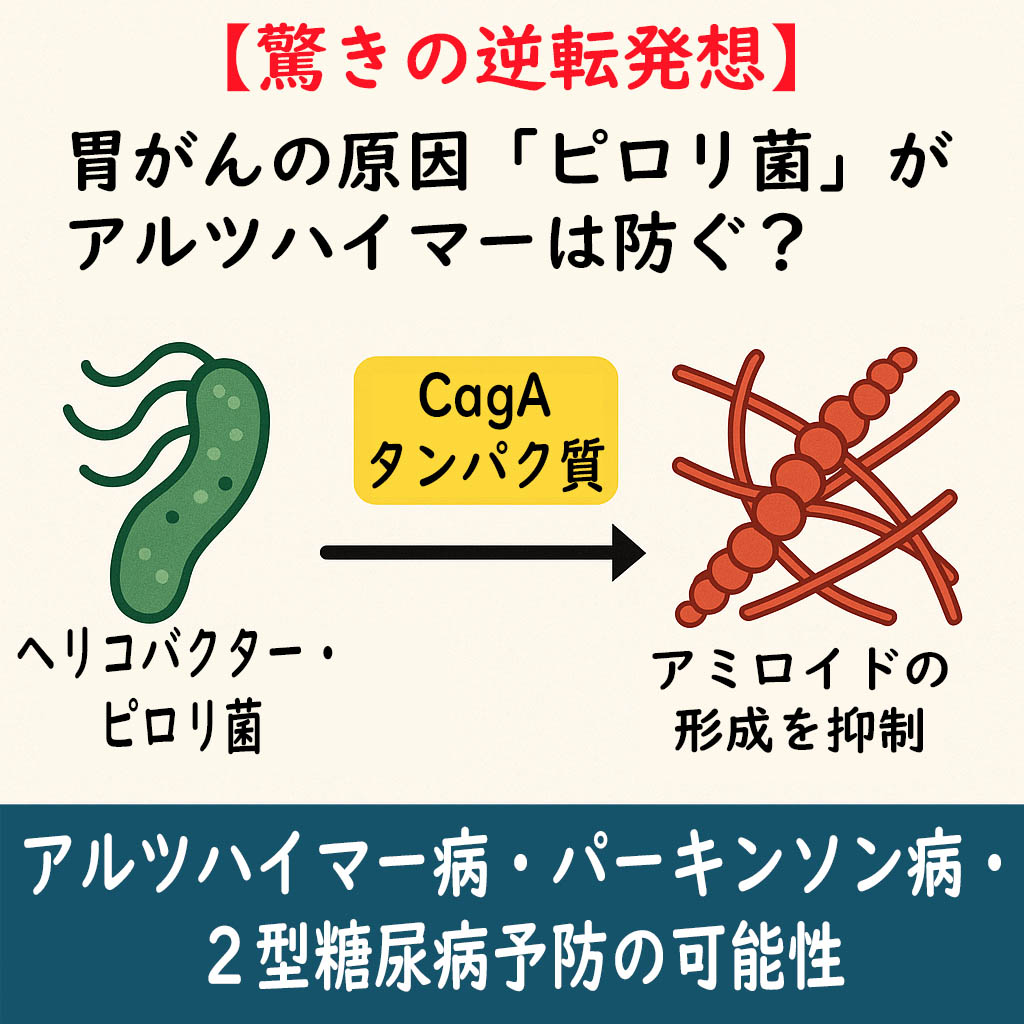

【驚きの逆転発想】胃がんの原因「ピロリ菌」がアルツハイマーを防ぐ?──アミロイド抑制とCagAの可能性

要約 これまで“悪者”として知られてきたヘリコバクター・ピロリ菌(人の胃の中にすみつく細菌です。らせん状の形をしていて、胃の粘膜に入り込み、長い間そこにとどまることができます)。その一部が分泌するCagAタンパク質が、アルツハイマー病、パーキン... -

「静かな殺人者=熱波」──地球温暖化がもたらす現実と、日本が直面する未来

要約 イギリスとウェールズで発生した熱波(出典:https://www.theguardian.com/environment/2025/jun/21/heatwave-expected-deaths-england-and-wales-analysis)により、約600人が死亡する可能性があるとの報道が注目を集めている。科学者はこの異常気象... -

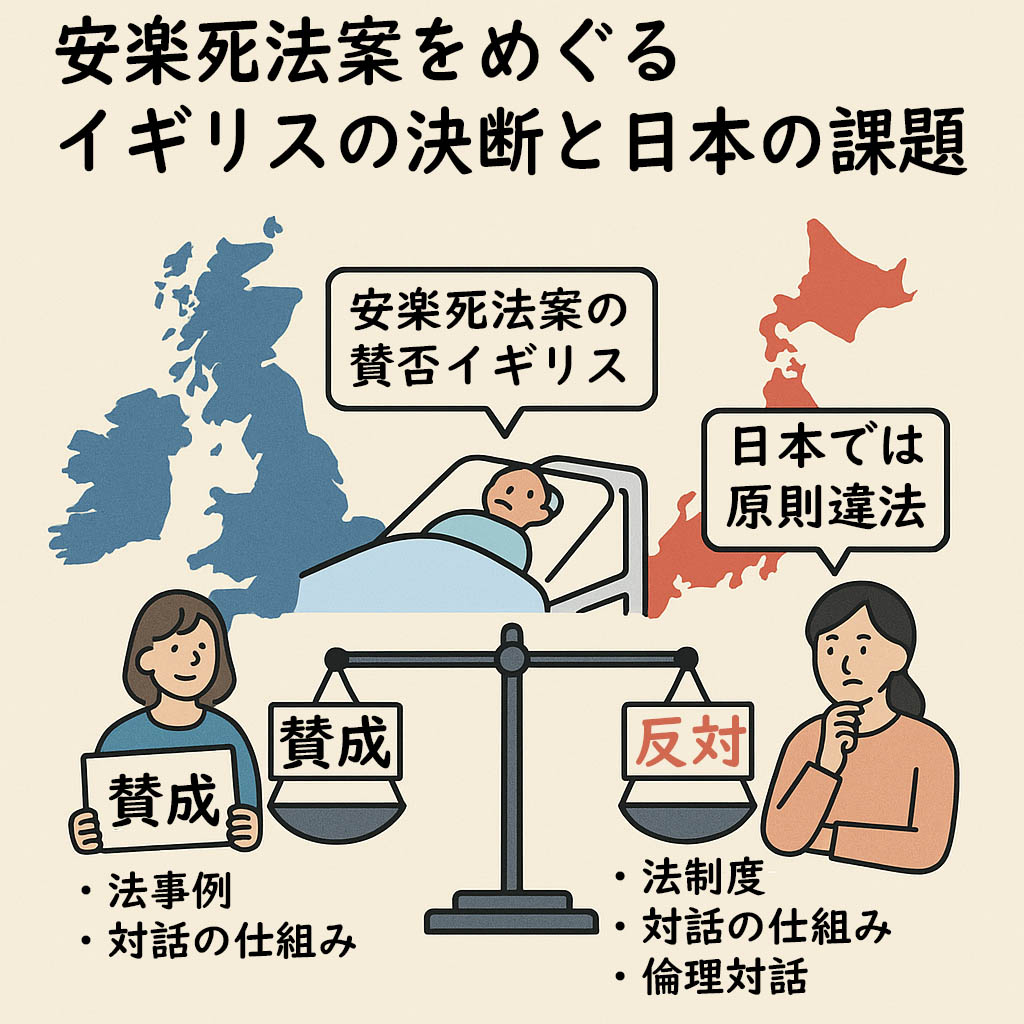

安楽死法案をめぐるイギリスの決断と日本の課題

要約 2025年6月20日、イギリス下院で安楽死を認める法案が賛成多数で可決されました。賛成314票、反対291票という僅差での可決は、社会がこの問題にいかに揺れているかを如実に示しています。これは「いのち」と「尊厳」、「自由」と「制度の脆弱性」とい... -

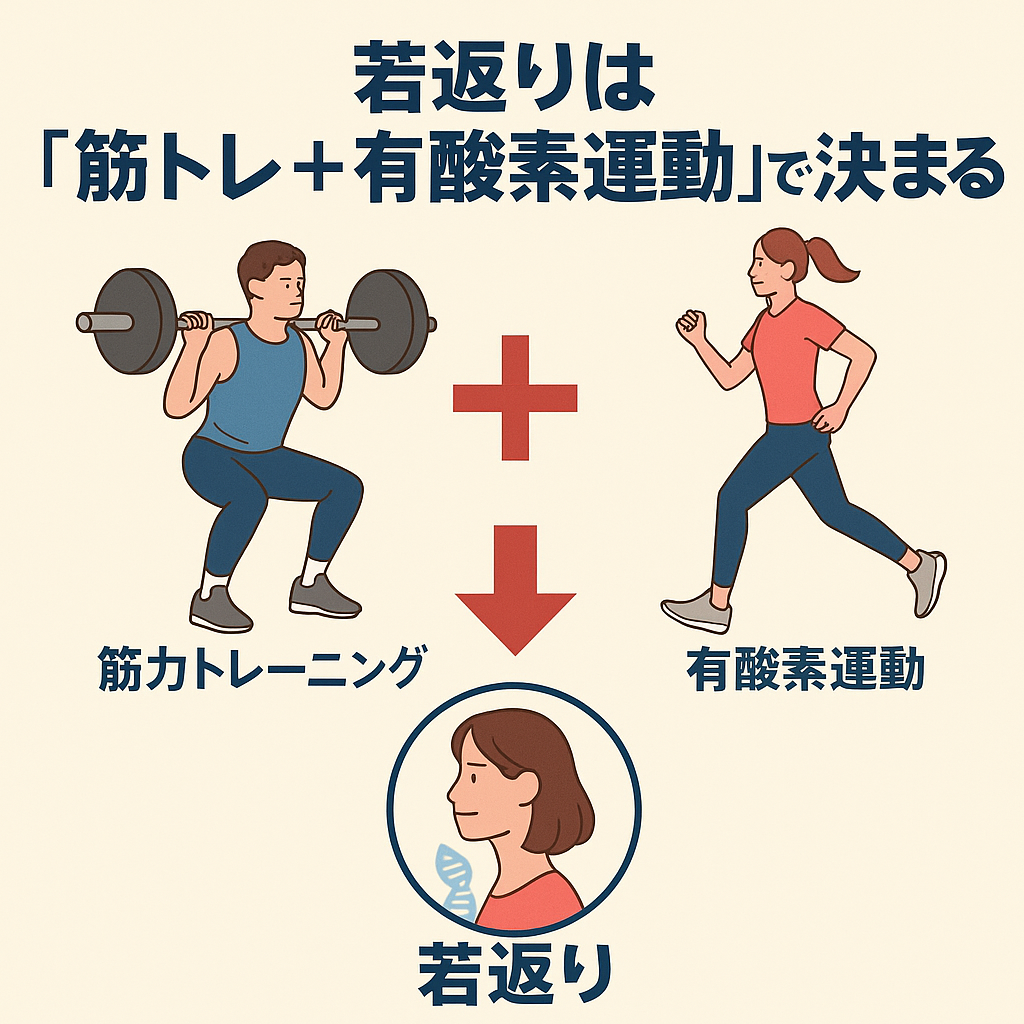

【若返りは「筋トレ+有酸素運動」で決まる】──生物学的年齢を下げる科学的メソッドと未来の健康支援技術

要約 最新の研究により、週90分以上の筋力トレーニングが生物学的老化を最大8年抑制する可能性が示された。これまで有酸素運動が主流とされてきたが、筋トレと組み合わせることで、より高い若返り効果が得られる。筋トレは代謝、免疫、心血管機能、メンタ... -

エアコンから“酸っぱい臭い”…それ、健康への警告かも?加熱除菌で守る空気と暮らし

要約 エアコンの冷房使用時に感じる「カビ臭・腐敗臭・酸っぱい臭い」は、単なる不快感にとどまらず、健康リスクの温床でもある。夏場の高温多湿な環境下では、エアコン内部が結露し、ドレンパンやフィンにカビ・細菌が繁殖する。この記事では、その原因、... -

どんな人にも使える「人工血液」

✅ 要約(冒頭) 日本の研究チームが開発を進めている「ユニバーサル(全世界)人工血液」は、血液型を問わずに輸血が可能な人工血液であり、長期保存・常温運搬が可能で、感染リスクが低いという画期的な特徴を持ちます。これは、医療現場や災害時、戦場、... -

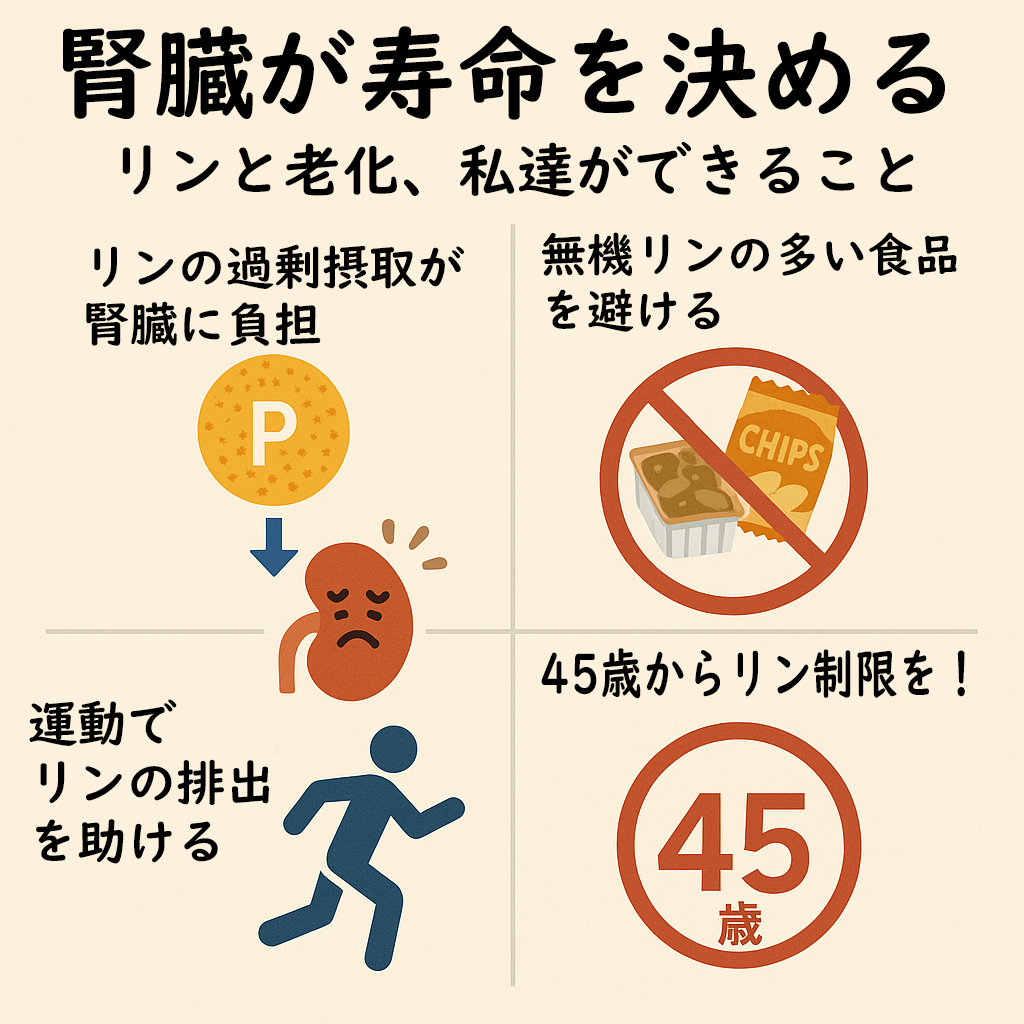

腎臓が寿命を決める:リンと老化の知られざる関係

要約 リンは体に必要なミネラルですが、過剰に摂取すると腎臓に大きな負担をかけ、老化を早める原因になります。特に「無機リン(鉱物や化学肥料などに含まれる、生物に由来しないリン化合物)」は吸収率が高く、体内に過剰に取り込まれると腎機能の低下を... -

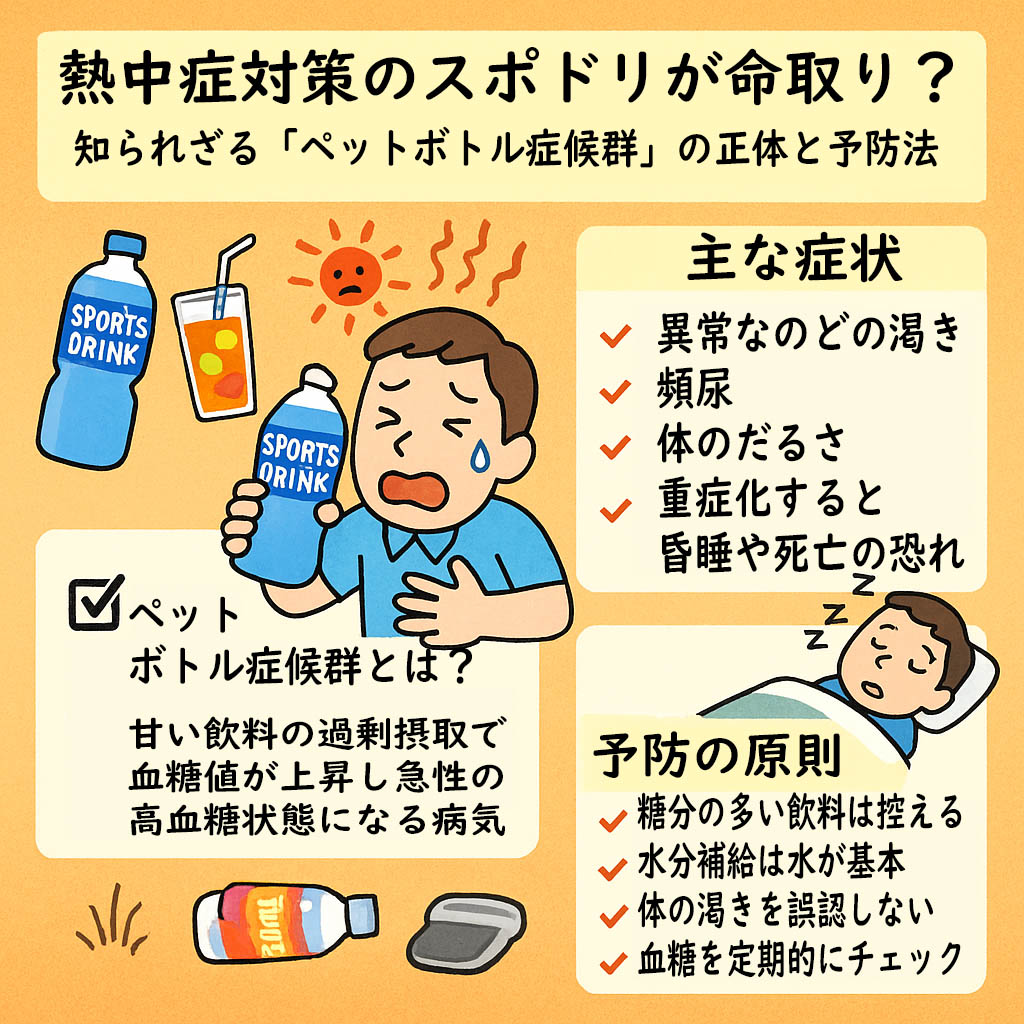

【夏の落とし穴】スポドリが命取り?──知られざる「ペットボトル症候群」の正体と予防法

🔶 はじめに──「熱中症対策」が健康を脅かす paradox 気温が30℃を超える日が続くと、私たちは自然と水分補給を意識するようになります。スーパーやコンビニの冷蔵棚には、スポーツドリンクや炭酸ジュースがずらりと並び、「熱中症対策に!」と大きく書かれ... -

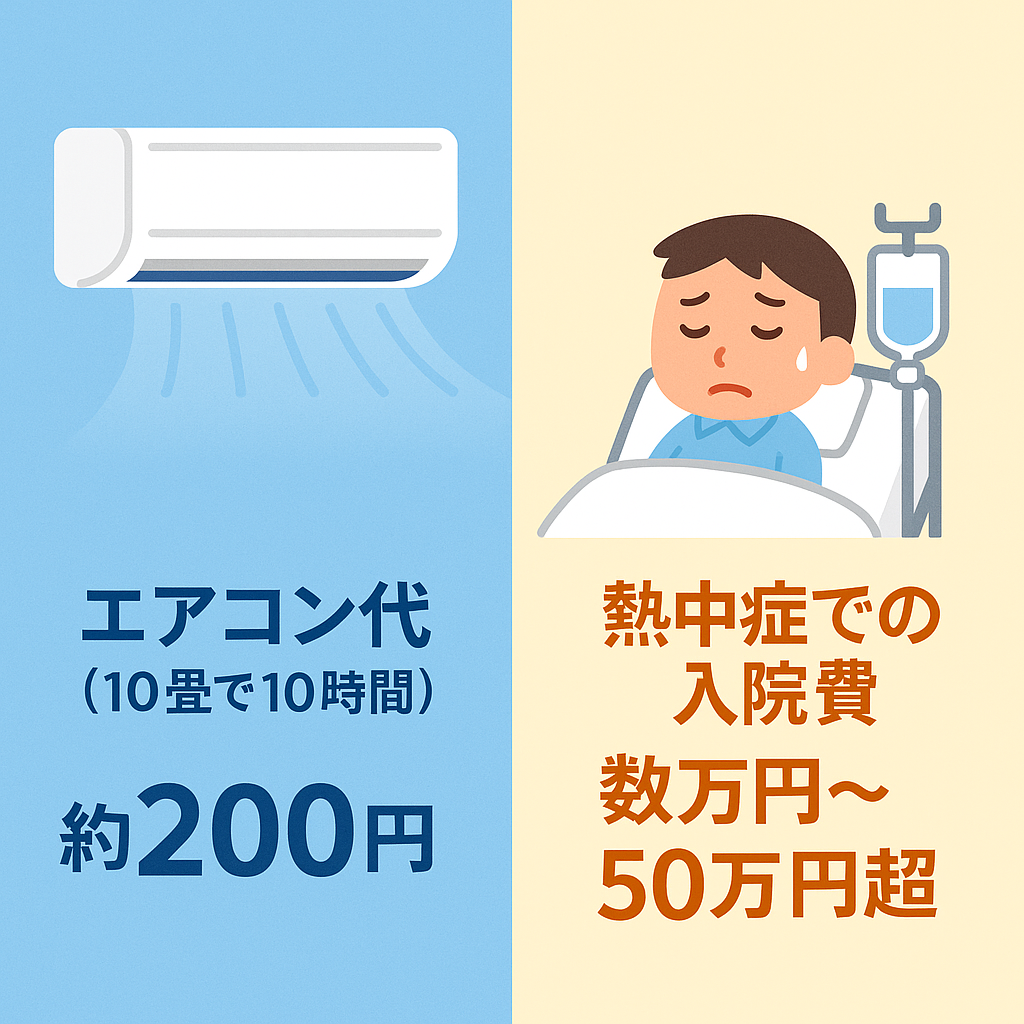

命を守る冷房:電気代を惜しんで病院代を払うという愚──エアコンと熱中症の経済的・健康的コストを比較する

✅ 要約:エアコン代は「安い命の保険」 日本の夏は年々厳しさを増している。エアコンを使用せずに節電を意識した結果、熱中症で倒れ、救急搬送される高齢者が後を絶たない。この記事では、**10畳の部屋で10時間エアコンを使用した場合の電気代(約200円)*... -

心臓が止まるかと思った夜──大学時代に診断された「スポーツ心臓」の記録

私は大学生のとき、健康診断で「心拍数が異常に遅い」と指摘され、病院で再検査を受けたことがある。 そのときに行われたのが「ホルター心電図」という検査だった。これは、携帯型の心電計を24時間身につけて心電図を記録するというものだ。日常生活の中で... -

尿の勢いが…前立腺とサイクリングの意外な関係

最近、少し気になっていることがある。少し変な話かもしれないが、昔に比べて、尿の勢いが弱くなっているように感じるのだ。加齢のせいだろうかと思い、会社の同僚にも聞いてみたが、「そんなことはないよ」と一蹴された。となると、やはりどこかおかしい... -

AIとともに迎える「文明の転換」──技術革新ではなく、人間の役割そのものが問われる時代へ

要約 生成AIやロボティクスの進化は、もはや単なる技術革新にとどまらない。私たちが直面しているのは、文明の根本構造が変わる「文明の転換」である。本記事では、AIが労働を代替し、組織を運営し、社会構造を変える未来を読み解き、人間の役割とは何かを...