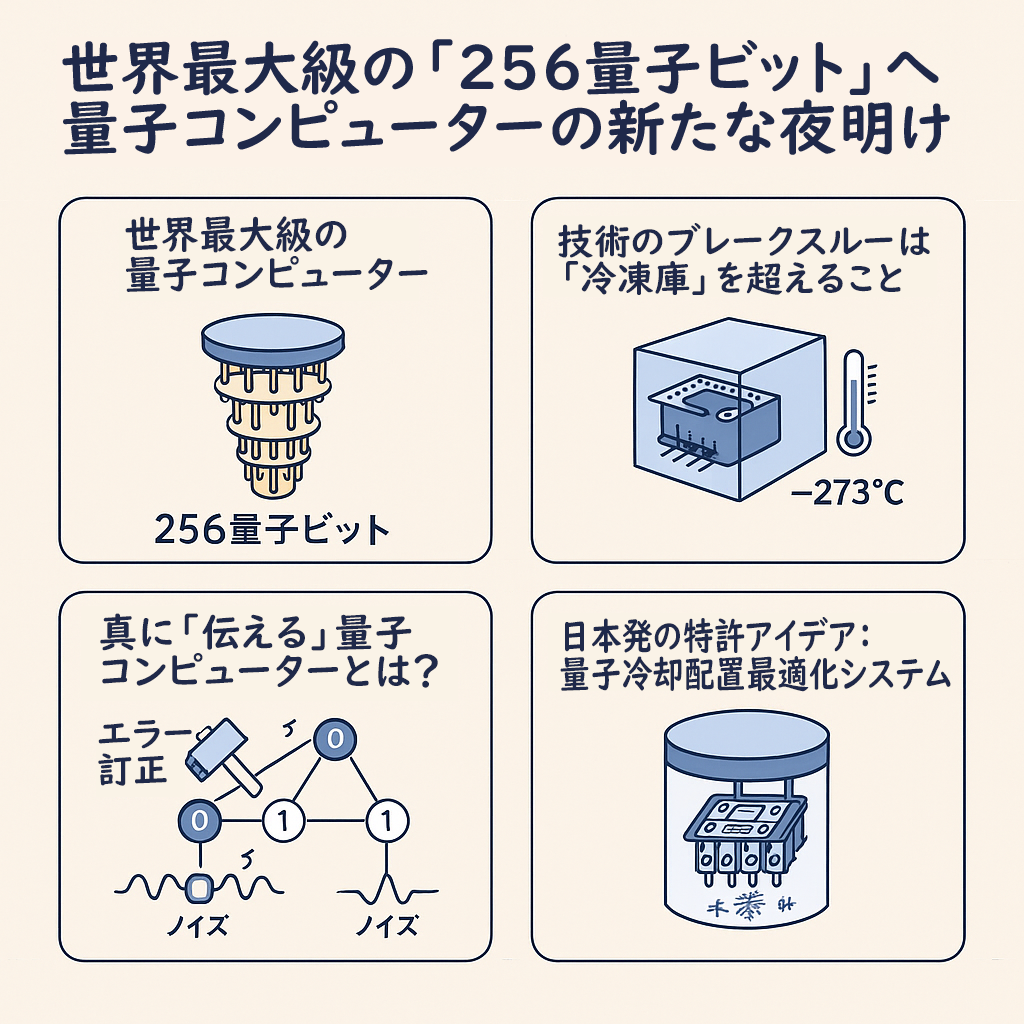

2025年4月、日本のテクノロジーが世界に誇る成果が報道陣に公開されました。富士通と理化学研究所(理研)が開発した256量子ビットの超伝導型量子コンピューターです。これは、従来機(64量子ビット)と比べて計算能力が4倍に向上した、世界最大級のシステムです。

では、この「256量子ビット」とは一体何を意味するのでしょうか?

量子コンピューターは、私たちが普段使っているコンピューター(古典コンピューター)とはまったく違う仕組みで動きます。0か1しか扱えない古典ビットに対し、量子ビット(qubit)は0と1の状態を同時に持つという不思議な性質を持ちます。これにより、理論上は一度に膨大な計算を同時並行で行えるのです。

これまでもGoogleやIBMといった海外企業が先行してきましたが、富士通と理研は日本国内で開発・製造された純国産の量子コンピューターで世界を追い上げています。

技術のブレークスルーは「冷凍機の壁」を越えること

256量子ビットを動作させるには、マイナス273度近くの極低温にチップを冷却する必要があります。この冷却装置の設計こそが大きな課題でした。富士通の開発チームは、従来と同じサイズの冷凍機内に、より高密度で量子チップを収める革新的な設計に成功。これが今回の躍進の背景です。

ただし、256量子ビットはゴールではありません。2026年には「1000量子ビット」の実現を目指しており、その先には「数万」「数十万」量子ビットという、さらに桁違いの世界が待っています。

真に“使える”量子コンピューターとは何か?

量子コンピューターは理論上強力ですが、現時点では「ノイズ」による計算エラーが大きな壁です。この問題を克服する鍵が、「エラー訂正技術」です。これは、量子ビットの揺らぎによって間違った計算をしたとき、自動で正しい結果に戻すための技術です。

2024年にはGoogleがこの分野で重要な成果を発表し、富士通も大阪大学と協力しながら独自のアーキテクチャーを開発中です。

富士通は「従来100万量子ビットが必要とされてきた計算を、6万量子ビットで実現できる可能性がある」と発表しました。しかもそれが、通常のコンピューターなら5年かかる材料計算を10時間で完了させたというから驚きです。

日本発の特許アイデア:量子冷却配置最適化システム

この文脈を踏まえた特許アイデアを提案します。

特許タイトル:

「極低温冷却環境における量子ビット配置最適化と自己補正構造」

発明の概要:

量子ビットを極低温冷却装置に高密度で配置する際、量子ビットの熱的・電磁的干渉を最小限に抑えつつ、自動エラー補正用の補助量子ビット群を最短経路で配置する設計最適化システム。ソフトウェアとハードウェアを連動させる構造を特徴とする。

主な効果:

- 冷却装置の物理サイズを増やさずに、実装密度と安定性を同時に実現

- エラー訂正にかかる空間的・エネルギー的コストを低減

- 冷却装置内部の真空環境維持にも対応した省電力設計

未来の社会への貢献

量子コンピューターは、気候変動シミュレーション、新薬開発、材料探索、金融リスク解析など、社会のあらゆる課題を短時間で解決する可能性を秘めています。その核心にあるのは、「現実世界の複雑性を高速に理解・予測する力」です。

富士通と理研によるこのチャレンジは、日本発のイノベーションが、世界の未来を形づくる可能性を強く感じさせるものです。まだ道半ばではありますが、256量子ビットは確かに次の時代の扉を開きました。

コメント