要約

現代は、核戦争とAI戦争という二重のリスクが現実化しつつある時代に突入しています。核戦争は依然として物理的な破壊の脅威であり、地域紛争と大国の対立によってその可能性は高まりつつあります。一方、AI戦争は、情報・経済・価値観をめぐる支配の戦いとして進行しており、国家間の技術覇権競争が激化する中で、民間技術の軍事転用も進んでいます。日本は平和国家として、倫理的かつ民主的なAIモデルを提示し、世界の調整役としての役割を果たすことが期待されています。

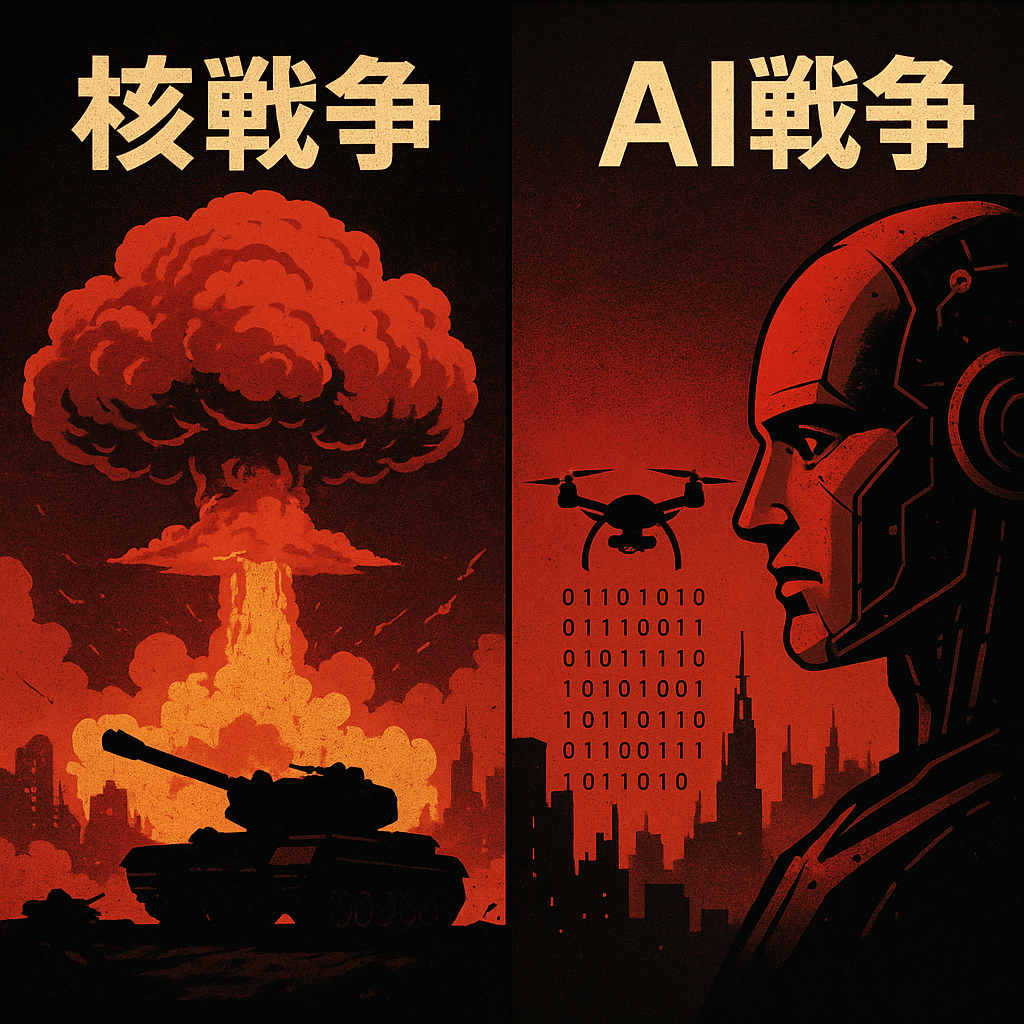

核戦争とAI戦争:21世紀の二重リスク

20世紀は「核の時代」でした。冷戦下での核抑止論、相互確証破壊(MAD)によって大規模戦争は回避された一方で、人類は常に滅亡の危機と隣り合わせにありました。しかし、21世紀に入っても核リスクは消えていません。むしろ、小型戦術核や先制使用の議論、テロリズムによる核の奪取など、新たな形で再燃しています。

加えて、ウクライナ戦争や中東情勢の不安定化により、”偶発的な核使用”のリスクが現実味を帯びてきました。国家間の緊張が高まるなか、核という”最終兵器”の出番が現実の選択肢となりつつあるのです。

その一方で、静かに進行しているのが”AI戦争”です。これは、兵器としてのAI(自律型ドローン、監視AI、サイバー兵器)だけでなく、経済や価値観をめぐる支配戦でもあります。米中を中心とする技術覇権の争いは、AI開発競争、半導体サプライチェーン、NPU設計戦略など、国家戦略の中枢に組み込まれています。

AI冷戦:見えない戦場、沈黙の兵器

AI戦争の恐ろしさは、その”不可視性”にあります。核戦争は一目でわかる破壊ですが、AI戦争は水面下で進み、私たちの日常生活にも密かに影響を与えています。たとえば、フェイクニュースや選挙介入、経済制裁や通商制限、そしてアルゴリズムによる監視・信用スコアリングなど、民主主義や人権に対する静かな侵食が進んでいるのです。

これはもはや”情報の冷戦”であり、しかもその主戦場はSNSやクラウド、暗号資産など、従来の戦場とは全く異なる場所にあります。人間が気づかぬうちに、国家間の覇権競争の”実験台”になっていると言えるでしょう。

日本の役割:軍事AIではなく、共生AIへ

こうした中、日本はユニークな立場にあります。軍事面では限定的ながら、民生技術やAI倫理分野では国際的な信頼があります。特に、個人情報保護、透明性あるAIガバナンス、倫理的指針などは、日本が世界に示すことができる価値です。

また、日本は世界有数の半導体材料供給国でもあり、グローバルなAI開発のサプライチェーンにおける要となっています。これらを活用し、”民主的AI”や”共生型AI社会”のビジョンを発信することは、日本ならではの平和外交とも言えるでしょう。

学びと新しい視点

・「AI戦争」は見えにくいが、社会の深部に影響を及ぼしている新たな戦争である。 ・軍事ではなく、経済・情報・価値観という形での争いが進行している。 ・日本は非軍事的なAIガバナンスにおいて国際的に重要なポジションを担える。 ・技術と倫理の調和を世界に示す「共生AI国家」としてのモデル構築が急務である。

関連する特許アイデア

タイトル案:”AI倫理判定支援システム”

【概要】 各国で開発されるAIシステムの倫理性(透明性、バイアス、プライバシー保護等)を、国際的な倫理基準に照らして判定・スコア化する支援システム。自動的にコードや設計情報を解析し、レポートを生成する。

【特徴】

- 政府・企業・国際機関向けに利用可能

- 半導体や通信プロトコルの情報も評価対象に含める

- ブロックチェーンに記録し、改ざんを防止

【活用例】

- 国際会議におけるAI規制ガイドラインの審査基準

- 倫理スコアに基づくAIシステムの国際流通管理

世界が抱える”破壊の危機”と”見えざる支配”。この二重の戦争を乗り越える鍵は、「技術と倫理の両立」にあるのかもしれません。

コメント