はじめに:こどもの日に考える未来の姿

5月5日は「こどもの日」。こいのぼりが空を泳ぎ、子どもたちの健やかな成長を願う日として親しまれています。しかし、今この時代に生きる私たちは、単に「健康や幸福」を願うだけでなく、子どもたちが将来どのような社会を生きるのか、どのような力を育てるべきかについて真剣に考える必要があります。

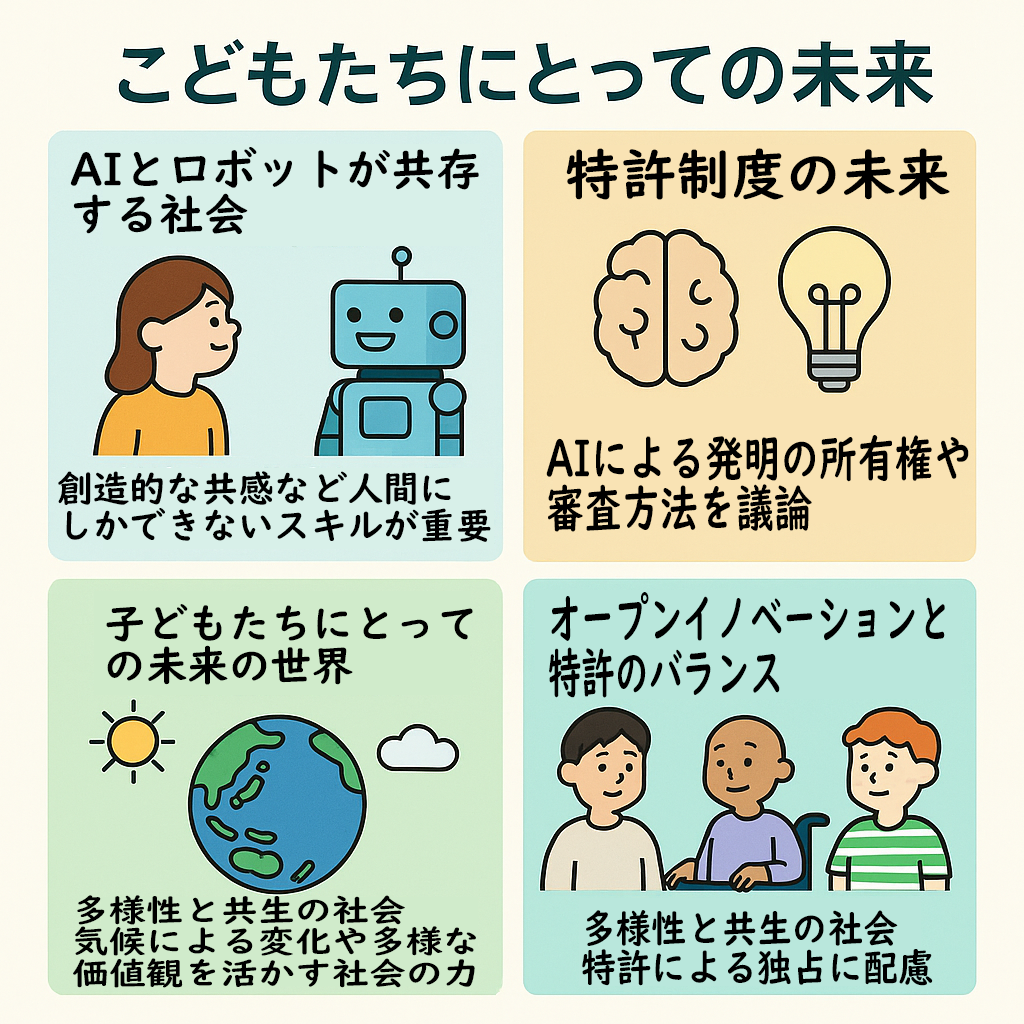

未来の社会は、テクノロジーと多様性に満ちた大きな転換期を迎えています。そして、イノベーションを保護し育てる仕組みである「特許制度」もまた、未来の子どもたちと深く関わってくるのです。

1. 子どもたちの未来:AI・環境・多様性の中で育つ力

■ AIと共に育つ世代

いまの子どもたちは、生まれたときからスマートスピーカーやAIと触れ合って育つ「AIネイティブ世代」です。学校でも、生成AIやプログラミング教育が導入され、創造的な発想力が求められる時代です。

将来は、**単純作業や知識の記憶よりも、「問いを立てる力」「新しい価値を創る力」**が重視されるようになるでしょう。

■ 地球と共生する時代

温暖化や自然災害と向き合う未来の社会では、「サステナブルな考え方」や「エコ技術の活用」が重要になります。子どもたちは、「便利さ」と「持続可能性」を両立させる思考を自然と身につけていくはずです。

■ 多様性と共生が当たり前に

これからの社会は、国籍・性別・年齢・障がいなどに関係なく、多様な人々と協力する力が不可欠です。とくに日本でも、「特別支援教育」や「共生社会の実現」に向けた取り組みが進んでおり、子どもたちは小さな頃から異なる背景を持つ人々と自然に接しています。

2. 未来の特許制度:イノベーションと共感の架け橋へ

■ AIが発明する時代の到来

近年、AIが薬の新規合成物を設計したり、新しい回路設計を自動生成したりする例が増えています。今後、「AIが生み出した発明は誰のものか?」という問題がさらに大きな課題になるでしょう。

国際的な特許制度も、AI発明に対する「発明者」の定義や審査基準を見直す必要が出てきます。

■ 特許制度の役割が変わる

従来、特許制度は「独占による利益保護」の仕組みでした。しかし、これからの時代には、「社会の課題解決」や「共創」に貢献する発明こそが重視されるでしょう。

たとえば、再生可能エネルギー、ユニバーサルデザイン、災害対策、障がい者支援技術などの分野では、知財の独占よりも共有や連携が価値を生むのです。

■ 子ども発明家を育てる社会へ

未来の特許制度は、子どもたちのアイデアにも門戸を開く必要があります。現在、日本でも「子ども発明コンクール」などが開催されていますが、将来的には、発明・知財教育が小中学校の必修科目になる可能性もあります。

そうなれば、子どもたちは技術の仕組みだけでなく、それをどう守り・広げ・応用するかを学ぶ機会を得られるでしょう。

3. 特許制度と教育・倫理の融合

■ 発明と倫理の教育が求められる

AIや遺伝子操作など、人類の未来に深く関わる技術が登場する中で、発明者の倫理観や社会的責任も重要になります。発明がもたらす影響を考え、どう使うべきかを判断する力が求められます。

■ 知財教育 × SDGsの連携

「特許制度で社会貢献を加速する」動きも期待されます。たとえば、特許庁が「SDGsに貢献する特許に対して審査の優遇」や「使用料免除」などの制度を導入することで、技術と倫理の両立が可能になります。

おわりに:こどもの日から始める未来の準備

こどもの日は、「子どもたちの未来を想像する日」でもあります。AIが発明し、地球環境が変わり、多様性が力になる時代に、子どもたちはどのように生きるのか。そして、彼らが創る未来を、私たちはどのように支えるのか。

特許制度はその一端を担う重要な仕組みです。守るだけでなく、育て、広げ、つなぐための制度へと進化することが求められているのです。

次の時代を生きる子どもたちのために、大人たちができることはたくさんあります。そしてその第一歩は、今日のこどもの日を「未来の話をする日」にすることなのかもしれません。

コメント