目次

はじめに

このノートでは、図1=健常な脳の模式図、図2=神経細胞とグリア細胞の役割、図3・図4=脳損傷後に起こる変化、図5=iPS細胞治療とSB623治療の比較を使って、脳が傷ついたとき何が起きるのか、そして回復のために何を目指すのかを、わかりやすく整理します。

図1:健常な脳(全体像)

健常脳では、

- 神経回路が切れ目なく連結し、電気信号と化学信号がスムーズに流れる

- **血液脳関門(BBB)**が保たれ、不要な物質が脳内に入りにくい

- 脳内の炎症が低く安定している

この「つながりの良さ」と「環境の安定さ」が、思考・言語・運動などの土台になります。

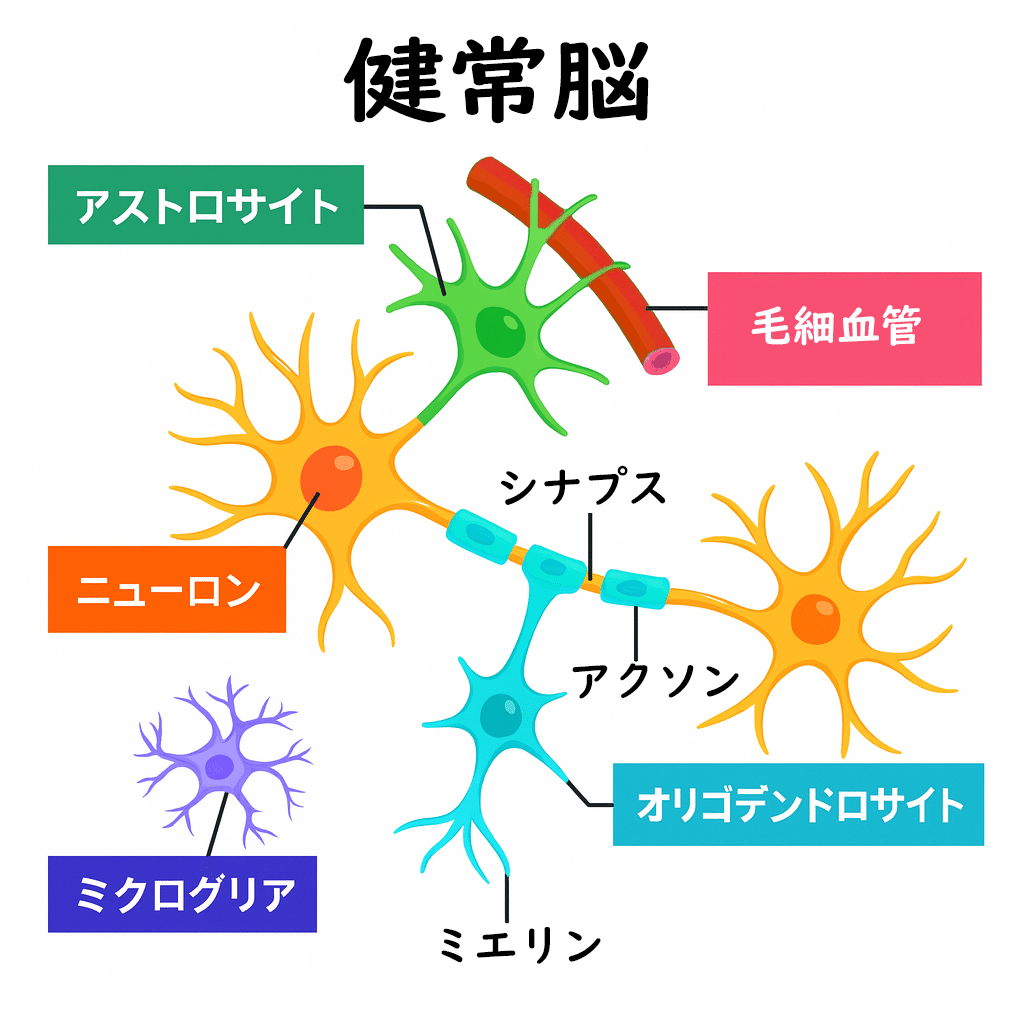

図2:主要プレイヤー(神経細胞とグリア細胞)

- ニューロン(神経細胞):情報を電気信号で送受信する主役

- アクソン(軸索):信号を遠くへ伝える「ケーブル」

- シナプス:ニューロン同士の「接続端子」

- ミエリン(髄鞘):アクソンを覆う「絶縁体」/伝導を高速化

- アストロサイト:栄養供給・BBB維持・シナプス調整(環境の番人)

- ミクログリア:脳の免疫細胞。監視・掃除・炎症制御

- オリゴデンドロサイト:中枢神経でミエリンを作る

- 毛細血管(BBB):血液と脳を隔てるフィルター

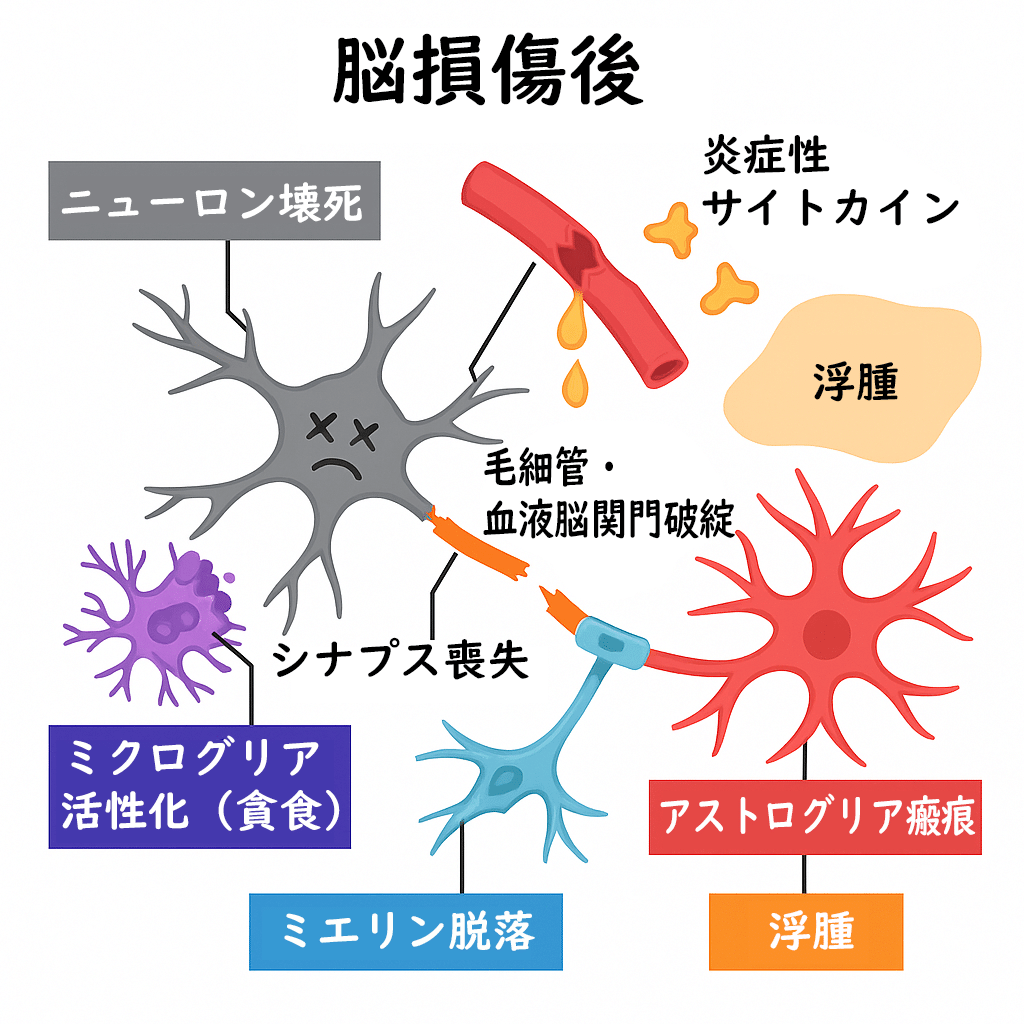

図3・図4:脳損傷後に起こること

脳梗塞・出血・外傷などの後に、次のような連鎖が起こります。

- ニューロン壊死/シナプス喪失

回路が断線し、信号の通り道が途切れる。 - 血液脳関門(BBB)破綻 → 浮腫

血管から水分・タンパクが漏れ、腫れてさらに信号が通りにくくなる。 - 炎症性サイトカインの増加

必要以上の炎症が長引くと、周辺の細胞機能も落ちる。 - ミクログリア活性化(貪食)

壊れた組織の片付けは必要だが、過剰になると周辺シナプスまで減る。 - アストログリア瘢痕(反応性アストロサイト)

破れた場所を塞ぐが、新しい配線の邪魔になることがある。 - ミエリン脱落(脱髄)

信号の高速道路が崩れ、伝導速度が低下。

ポイント:損傷コアは“穴が空いた場所”、その周り(ペナンブラ=半影領域)はまだ守れる・回復できる場所。治療とリハビリは、この周辺をいかに救い、回路を再びつなぎ直すかにかかっています。

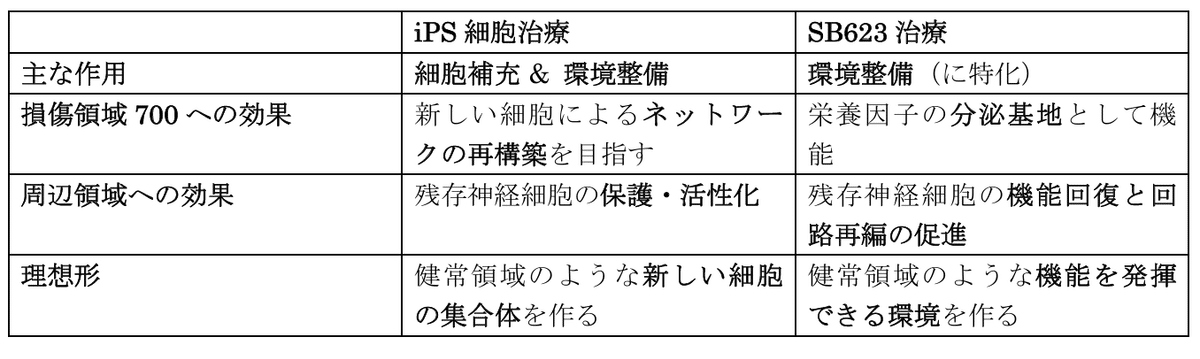

図5:治療戦略のちがい(iPS細胞治療 vs SB623)

iPS細胞治療(細胞補充+環境整備)

- ねらい:失われた細胞そのものを補う+栄養因子で周辺を活性化

- コア(損傷中心)にもアプローチし、ネットワークの再構築を目指す

- 例:神経前駆細胞、オリゴデンドロサイト系の補充 → 回路の「再生」

SB623治療(環境整備に特化)

- ねらい:栄養因子の分泌・炎症の抑制・瘢痕の緩和で、**自己修復(可塑性)**を引き出す

- 主戦場はペナンブラ。残存ニューロンの機能回復と回路再編を後押し

- 例:BDNFなどのトロフィック因子の供給 → 回路の「再編」

使い分けの考え方

- iPS:失われた配線を作り直す力

- SB623:残った配線の働きを最大化する力

- 相補的に設計(時期・部位・目的に応じた併用や段階的運用)が理にかなう。

回復を最大化するために(リハビリとの協調)

- 治療で**“つながりやすい場”**を整えたら、集中的リハで実際の行為へ最適化。

- 可塑性が高まる時間窓に合わせ、反復と難易度調整で有用な回路を強化する。

- 例:言語課題・上肢訓練・有酸素+筋力の併用、睡眠・血圧血糖管理など(内容は主治医・療法士と相談して最適化)。

用語ミニ解説

- BBB(血液脳関門):脳を守るフィルター。破綻すると浮腫や炎症が悪化。

- 瘢痕(はんこん):修復の足場だが、過剰だと新しい配線の障害に。

- 可塑性:経験・訓練に応じて回路が変わる脳の性質。回復の鍵。

まとめ

- 図1・図2:健常脳=つながり良好+環境安定。主要細胞が役割分担。

- 図3・図4:損傷後は回路の断線+環境悪化が重なり機能低下。

- 図5:iPS=再生(補充+再構築)、SB623=再編(環境整備)。

- 治療×リハビリの同期設計で、残存回路の性能を引き出し、必要に応じて新しい回路を作る——これが回復を最短で引き寄せる道筋です。

コメント