目次

~脳の可塑性が開く、新しい創造の形~

【要約】

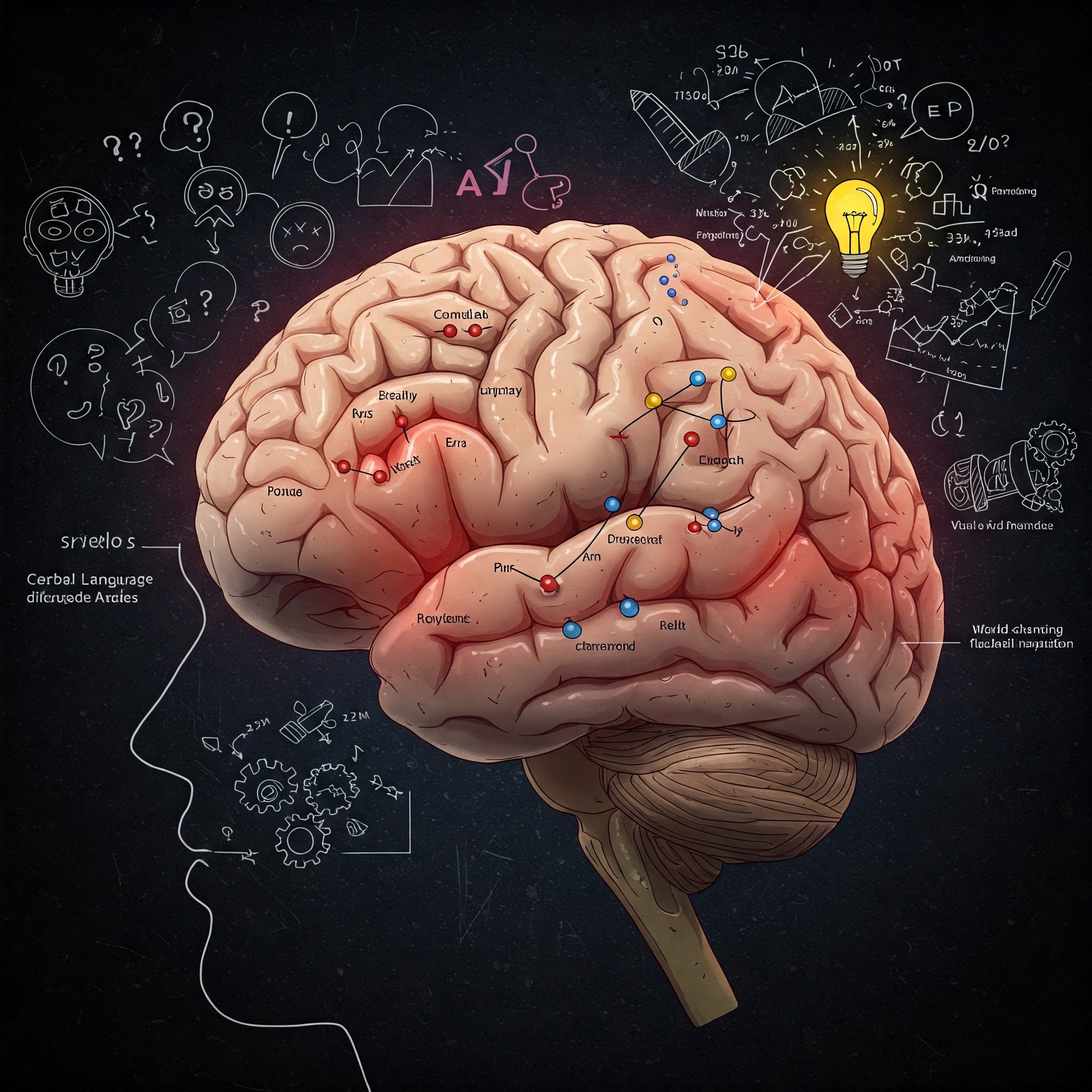

脳梗塞などによる高次脳機能障害(ウェルニッケ失語症・ブローカ失語症)は、言語理解や発話に困難をもたらします。しかし、最新の神経科学は、「失語症でも世界を変えるひらめきは生まれる」ことを示しています。

- 言語野の損傷は、非言語的思考(視覚・身体化認知)を強化する

- 右脳の代償的活性化により、従来とは異なる「創造的ネットワーク」が構築される

- 歴史的な発明家・芸術家の多くは、障害を逆手に取った認知スタイルで革新を起こした

本記事では、失語症と創造性の関係を脳科学で解説し、「言葉に縛られないイノベーションの生み方」を提案します。

1. 失語症の脳科学:損傷部位と「思考の再編」

(1)ウェルニッケ失語症 vs. ブローカ失語症

| 特徴 | ウェルニッケ失語症 | ブローカ失語症 |

|---|---|---|

| 損傷部位 | 側頭葉(ウェルニッケ野) | 前頭葉(ブローカ野) |

| 言語症状 | 流暢だが意味不明な発話、理解障害 | 非流暢、単語単位の発話、理解は比較的保たれる |

| 思考への影響 | 言語的論理が混乱、比喩的思考が優位に | 計画的な思考が困難、直感的判断が増加 |

(2)「失われた言語、強化される非言語ネットワーク」

脳は損傷後、神経可塑性(Neuroplasticity)により機能を再編します。

- 右半球の前頭前野 → 視覚的推論・全体像把握が活性化

- デフォルトモードネットワーク → 無意識の情報結合が促進(ひらめきの基盤)

- 小脳の関与 → 身体動作を通した学習能力が向上

▼ 事例:失語症画家の「抽象表現主義」

脳卒中後の画家は、写実的描写から「色彩と形の直接的感情表現」へ作風が変化。これは、言語野の損傷により、右脳の視覚-感情ネットワークが優位化したためと考えられます。

2. 言葉を超えた「ひらめき」の生み方

(1)「視覚的思考」の活用戦略

言語に依存せず、イメージや空間認知で思考する方法です。

- マインドマップの応用:

中心テーマを絵で描き、関連概念を色分け・記号化して展開。

(例:アップル社のデザイン思考は、スケッチ中心のブレインストーミング) - モデル化・プロトタイピング:

3Dプリンタや粘土でアイデアを具現化(言語を介さない設計)。

(2)「身体化認知(Embodied Cognition)」による発想

身体の動きと思考は直結しています。

- ジェスチャーで思考を整理:

手の動きで概念を表現(例:スティーブ・ジョブズのプレゼン手法)。 - 歩行中のひらめき:

運動が前頭前野の血流を増加させ、創造性を高める(スタンフォード大学研究)。

(3)「間違い」から生まれる革新

失語症で生じる「錯語(例:ペン→リンゴ)」や無関係な連想が、意外な発見につながることがあります。

- 特許事例:ポストイット

弱い接着剤という「失敗作」が、繰り返し貼れるメモへ転換。 - 芸術事例:ジャズの即興演奏

ミスを音楽的表現として取り込む「ミスティーク」手法。

3. 歴史が証明する「障害とイノベーション」の関係

(1)スティーブン・ホーキング(ALS)

筋肉の萎縮で話せなくなった後、視覚的思考でブラックホール理論を構築。

→ 「言葉に頼らない数理モデル」で宇宙の謎を解明。

(2)ルードウィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(難聴)

内なる「音のイメージ」だけで交響曲第9番を作曲。

→ 聴覚障害が「音楽の抽象化」を促進。

(3)トーマス・エジソン(読み書き障害)

ノートに図解と記号で発明を記録し、電球を開発。

→ 言語障害が視覚的思考を強化。

4. 実践ガイド:失語症と創造性を統合する5ステップ

- 「言語以外の入力」を増やす

- 自然観察・音楽・触覚体験で右脳を刺激。

- 「ぼんやり時間」を設計する

- デフォルトモードネットワークを活性化(1日20分の瞑想や散歩)。

- 「非言語的記録」で思考を可視化

- スケッチブックに絵や記号でアイデアを残す。

- 「小さな実験」を積み重ねる

- ブロックや模型を使い、試行錯誤しながら形にする。

- 「間違いを記録」する

- 錯語や誤動作から新しい用途を発想(「間違いノート」の作成)。

【結論】「失語症は、社会が見落とす才能の窓を開く」

脳は損傷を受けても、「失われた機能を補う新たなネットワーク」を構築します。

重要なのは、「従来の言語依存型思考から脱却し、非言語的創造性を活用する」こと。

あなたの「ひらめき」は、言葉を超えたところで、すでに生まれ始めているのです。

「障害は、脳が新しい可能性を探るためのリブートである」

——ノーマン・ドイジ(『脳は奇跡を起こす』)

【学びのポイント】

- 失語症は「思考の停止」ではなく、「思考の変換」である

- 右脳の視覚的処理・身体化認知を活用すれば、新しい発想が生まれる

- 歴史的イノベーターの多くは、障害を創造的な認知スタイルへ転換した

この記事は、失語症の方だけでなく、「型にはまった思考から抜け出したい」全ての人へのヒントとなるでしょう。

コメント