要旨(Abstract)

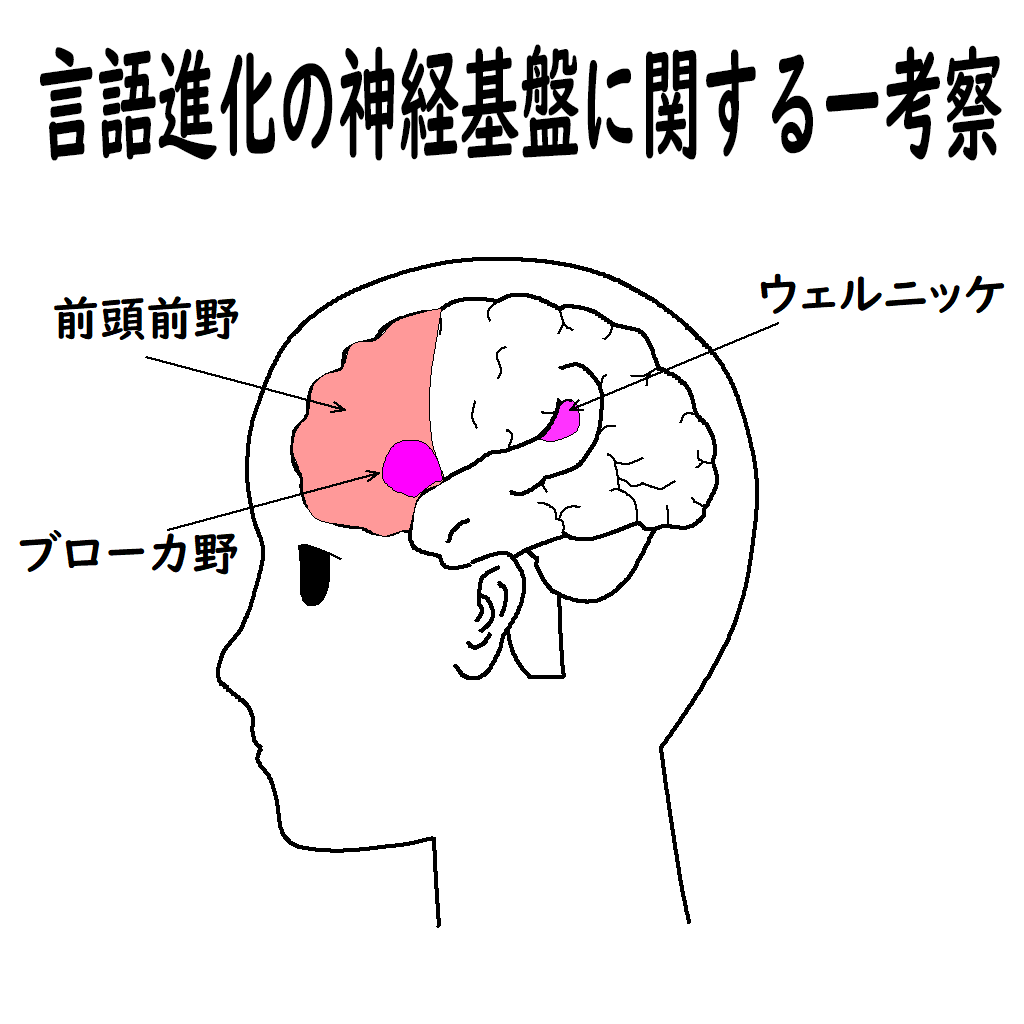

本稿では、失語症当事者としての体験に基づき、人類の言語進化に関する新たな仮説を提示する。具体的には、ウェルニッケ野による音声理解、ブローカ野による構文生成、そして前頭前野による抽象的概念の統合という三段階の神経機能の進化的獲得を、言語発達の鍵と位置づける。本仮説は、近年報告されたチンパンジーの鳴き声パターンや、人間の「対乳児発話(infant-directed speech)」に関する研究結果とも整合的であり、言語能力の進化的基盤を明確にする手がかりとなりうる。

1. はじめに(Introduction)

言語は人類に特有の高次認知機能であり、その起源と進化の過程は長らく科学的関心の対象となってきた。特に、音声認知から構文生成、抽象的言語運用までを可能にする神経基盤の進化的変遷は未解明の部分が多い。

本稿では、筆者自身がウェルニッケ失語を経験した立場から、言語能力を「鳴き声レベルの意味理解」「短い構文の生成」「抽象的文脈の把握」の3段階に分類し、それぞれに対応する脳部位の進化的発達に基づく仮説を提案する。

2. 背景(Background)

2.1 類人猿の鳴き声能力と構文性

近年の研究により、チンパンジーなどの類人猿は、明確に区別可能な数十種類の鳴き声を状況に応じて使い分ける能力を有し、それらを組み合わせて意味を拡張することができるとされている(Schel et al., 2013)。これは、言語の起源が単純な音声パターンの連結から始まった可能性を示唆する。

2.2 人間の赤ちゃんへの語りかけ(対乳児発話)

人類は、乳児に対して高音調・繰り返し・抑揚のある「赤ちゃん言葉」を用いることで、意味を超えて注意喚起や音韻学習を促している(Kuhl, 2004)。これは、文法以前の言語入力として機能していると考えられ、言語進化のプロセスを追体験する行為ともいえる。

3. 仮説(Hypothesis)

筆者の失語症体験および上述の研究を踏まえ、次のような神経進化仮説を提案する。

【言語進化三段階モデル】

段階認知・言語能力対応脳部位類似行動例第1段階単語または鳴き声の意味理解ウェルニッケ野「危険!」「食べ物あるよ」第2段階単純構文の生成(2~3語程度)ブローカ野「危険+来るな」などの組合せ第3段階抽象的・時制を含む構文の生成(文法統合)前頭前野「昨日の夜ごはんは~」

このモデルは、音声理解→構文生成→抽象化という段階的な進化を経て、今日の人類の豊かな言語表現が可能になったことを示唆している。

4. 考察(Discussion)

4.1 失語症の症状から見た機能分化

筆者の体験では、単語レベルの意味理解や短い指示文の生成は比較的保持されていたが、過去の出来事の描写や複文の生成は困難を伴った。これは、ウェルニッケ野とブローカ野は部分的に機能しているが、前頭前野による文法的・抽象的処理が困難な状態と整合する。

4.2 類人猿との比較による進化的意義

類人猿も音のパターンを使い分けるが、文法や抽象性に乏しい。人類が「昨日」や「もし~だったら」といった時間軸や仮定法を用いる能力は、前頭前野の高度な進化の産物であると考えられる。したがって、前頭前野の発達が言語の爆発的拡張の鍵であるという本仮説は、進化論的視点からも有力である。

5. 結論(Conclusion)

本稿では、失語症の体験をもとに、ウェルニッケ野→ブローカ野→前頭前野の順に言語能力が進化したという仮説を提示した。この仮説は、類人猿の鳴き声や人間の赤ちゃん言葉の研究結果とも一致し、人類における言語進化の経路を明確化する手がかりとなる。

今後は、失語症患者における言語回復のプロセスを進化論的視点で解析することで、さらなる裏付けと理解の深化が期待される。

参考文献(References)

- Schel, A. M., et al. (2013). Chimpanzee alarm call production meets key criteria for intentionality. PLOS ONE.

- Kuhl, P. K. (2004). Early language acquisition: Cracking the speech code. Nature Reviews Neuroscience.

- Friederici, A. D. (2011). The brain basis of language processing: from structure to function. Physiological Reviews.

- Sakai, K. L. (2005). Language acquisition and brain development. Science.

コメント