1950年4月30日――今からちょうど75年前、戦後の混乱がまだ残る中で、日本における「図書館法」が公布されました。これを記念して、今日は「図書館記念日」と定められています。

この法律は、図書館をすべての人に開かれた知の拠点とするためのものであり、「無料で利用できる」「資料を広く公開する」「住民の知的生活を支える」という原則をもとに、日本の図書館制度の土台を築きました。

東京大学図書館の歩みと意義

東京大学附属図書館は1877年、大学の創設と同時に誕生しました。関東大震災(1923年)や第二次世界大戦の戦火にも耐え、復興を重ねながら、現在では本郷の総合図書館、駒場図書館、柏図書館のほか、各学部・研究科に付属する数十の図書室を含む、巨大な知識ネットワークを形成しています。

学生や研究者だけでなく、地域住民や一般市民もその恩恵にあずかることができる公共的性格をもち、まさに「学びのインフラ」としての役割を果たしているのです。

図書館の新しい使命:情報格差をなくす

インターネット時代に入り、誰でも情報を得られるように見えます。しかし実際には、情報リテラシーの格差が社会の中で広がっています。「正しい情報を選び、活用する力」がなければ、情報の洪水の中でかえって混乱を招く危険もあります。

ここで改めて、図書館の役割が見直されています。図書館は「信頼できる情報の選択眼」を育て、「知識をつなぐハブ」として、あらゆる年齢・背景の人にとっての知的支援センターになり得るのです。

新しい視点からの特許アイデア:図書館支援型AIガイドシステム

そこで提案したいのが、次のような発明アイデアです。

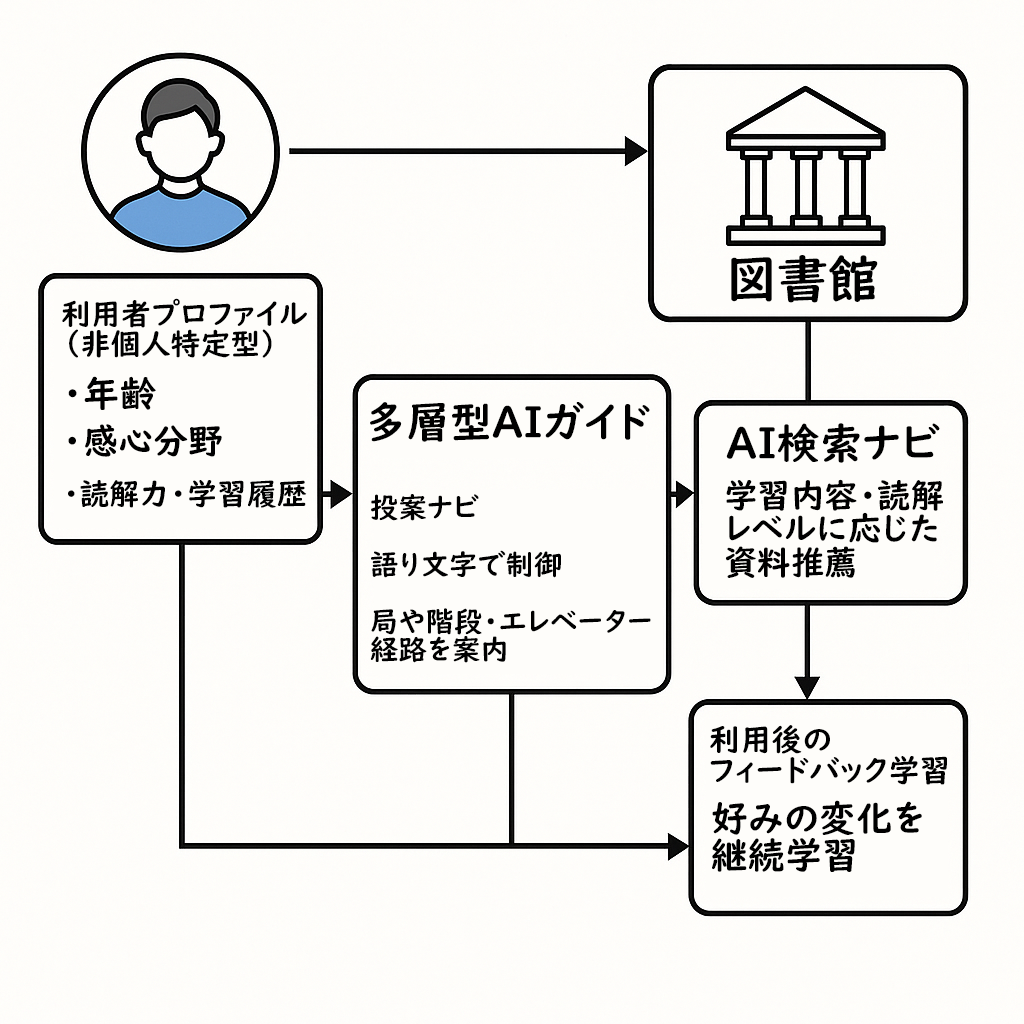

【特許案】多層型AIガイドによるパーソナライズ図書館案内システム

概要:

利用者の年齢、関心分野、読解力、学習履歴に応じて、図書館の書籍や資料をAIがパーソナライズして案内するシステム。

主な構成要素:

- 利用者プロファイル(非個人特定型)

- AI検索ナビ(学習内容、読解レベルに応じた書籍推薦)

- 図書館内案内ナビ(音声・文字で棚番号や階段・エレベーター経路を案内)

- 利用後のフィードバック学習(好みの変化を継続学習)

特徴:

- 読解困難な利用者(例:高次脳機能障害や外国人等)にも対応

- 読みたい本が見つからない悩みを解決

- デジタルと紙資料の統合利用支援

- 図書館のバリアフリー化にも貢献(視覚・聴覚支援対応)

図書館は「未来の知のインフラ」

図書館は、ただ静かに本を読む場所ではなくなりました。人と情報をつなぎ、未来を築くための社会装置として進化し続けています。

図書館記念日という機会にこそ、その重要性を再確認し、次の世代へとバトンを渡していくことが求められています。

コメント