■ 要約

マインド・リーディング技術は、人の脳活動を読み取ることで「考えていること」や「感じていること」を可視化する先端技術である。これは失語症や記憶障害、感情制御障害などを含む高次脳機能障害に対して、意思疎通や状態把握の支援ツールとして期待されている。一方で、個人の自由意思やプライバシーの侵害、誤解釈による差別の助長といった深刻な倫理問題も孕んでいる。本記事では、高次脳機能障害とマインド・リーディングの関係を整理し、その可能性と課題を多角的に検討する。

■ はじめに:見えない思考を「読み取る時代」が来た

「話せなくても、わかってほしい」

「本当は、こう思っていた」

そんな“声にならない思い”をテクノロジーで可視化できる時代が到来しつつある。

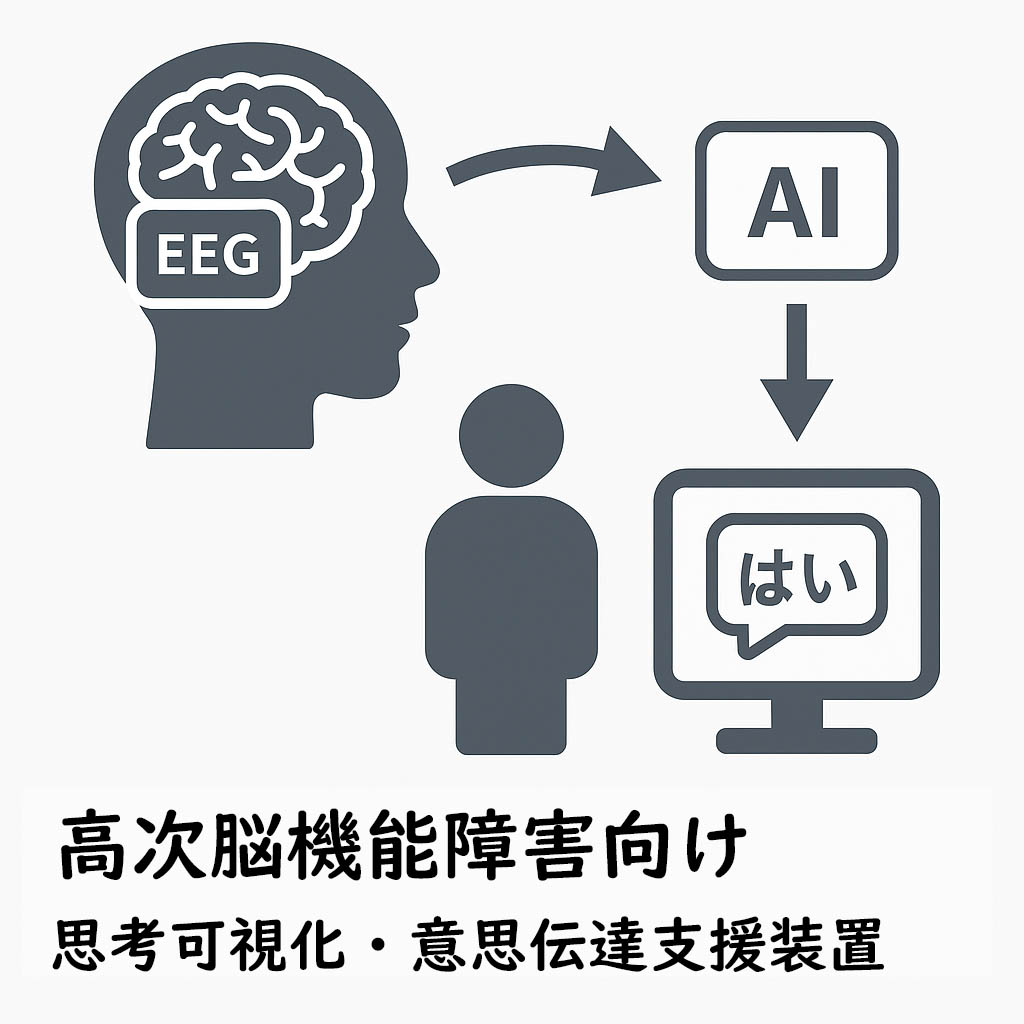

マインド・リーディング(mind reading)技術とは、脳の活動をfMRIやEEGなどで測定し、AIによってその人が考えていることや感じていることを推定する技術である。

特に注目されているのが、失語症や注意障害、記憶障害など、高次脳機能障害と呼ばれる認知的な困難を抱える人々への応用である。

■ 高次脳機能障害とはなにか?

高次脳機能障害は、脳卒中や頭部外傷、脳炎などによって、**「話す」「覚える」「判断する」「感情を抑える」**などの高度な脳機能が損なわれる状態だ。主なタイプには以下がある:

- 記憶障害:新しいことが覚えられない

- 注意障害:集中できない、気が散りやすい

- 遂行機能障害:計画が立てられない、段取りができない

- 感情制御障害:突然怒る、涙が止まらない

- 失語症:言葉が出ない、理解できない(ブローカ失語・ウェルニッケ失語など)

これらの障害を抱える方は、「わかってほしいのに、うまく伝えられない」ことに日々苦しんでいる。マインド・リーディング技術は、こうした人々の“心の中”にアクセスし、見えない声を見える化する鍵になるかもしれない。

■ 技術の可能性①:発話できなくても、意思を伝えられる

特に注目されるのは、ブローカ失語などの発話障害を持つ人々だ。彼らは言葉を発することができなくても、**「頭の中ではしっかり考えている」**ことが多い。そこで、脳活動から「考えている内容」をAIが解析し、テキストや音声に変換する仕組みが研究されている。

これは「思考を翻訳する技術」であり、音声が使えない失語症者にとっては新たなコミュニケーションの扉を開く。

■ 技術の可能性②:感情や衝動を事前に察知し、支援へつなぐ

感情制御障害や衝動性の強い遂行機能障害では、本人も制御不能な怒りや不安に襲われることがある。マインド・リーディングによって、扁桃体や前頭前野の活動パターンから「感情の高まり」を事前に検出できれば、衝突や自傷を未然に防ぐ支援体制を整えることが可能になる。

■ 技術の可能性③:状態把握とリハビリ評価に活用

リハビリでは、表面上の行動だけでなく、「考える力がどこまで回復したか」を客観的に知る必要がある。マインド・リーディングは、記憶再生時や意思決定時の脳活動を解析し、進捗状況や残存機能の“見える化”に役立つ可能性がある。

■ 倫理的リスク:思考の自由は守られるべきか?

一方で、マインド・リーディングの導入には深刻なリスクも存在する。

- 本人が自覚していない考えを周囲が勝手に“知ってしまう”

- AIが誤って「危険人物」や「能力低下」と判断する

- 無意識の差別意識や犯罪衝動がレッテルになる

このような技術は、社会的な烙印や差別を助長する恐れがある。特に高次脳機能障害者は、社会から誤解されやすいため、**「本人の同意」と「利用目的の限定」**を徹底する必要がある。

■ 新しい視点:高次脳機能障害者の「自立支援技術」としての価値

現在の福祉や医療の現場では、「話せる」「書ける」人を前提に意思確認が行われている。しかし、それが難しい人々にも、思考があること、意思があることをテクノロジーが“証明”してくれるかもしれない。

これは単なる技術進歩ではなく、「人間性の再発見」でもある。

「伝えられない」人を“無力”と見なすのではなく、「どう伝えるか」を社会全体で支援する――その第一歩となるのが、マインド・リーディング技術なのだ。

■ 結論:脳を読むことは、“人間を知る”ことの始まり

マインド・リーディングは、補助具(Assistive Tool)としての倫理的利用にこそ最大の価値がある。

それは、「あなたは何もわかっていない」という偏見に対して、「私はここにいる、考えている」という静かな抵抗でもある。

技術の進化を“人を支配する道具”にするか、“人を支える道具”にするかは、私たちの選択次第である。

【関連特許アイデア】

発明名称:

高次脳機能障害者向け思考可視化・意思伝達支援装置

概要:

高次脳機能障害を有する対象者の脳活動データをAIで解析し、思考・感情・意図をリアルタイムで可視化・出力する装置。発話困難な状況においても、本人の意思を周囲に伝えることを可能とする。

技術構成:

- 脳活動計測モジュール(fNIRS / EEGなど)

非侵襲で対象者の脳活動をリアルタイム取得 - 同意確認インターフェース

本人の同意意思を確認し、それに基づき可視化の可否を制御 - AI意思推定エンジン

過去の脳反応データ・感情反応パターンと照合し、推定出力 - 出力モジュール

推定された意思を音声、文字、画像、絵文字等で出力

(例:「はい」「いいえ」「休みたい」「痛い」など) - 医療・福祉連携API

病院の電子カルテや介護支援ソフトと連携し、記録・通知を自動化

応用例:

- 言語による意思表示が困難な失語症患者の会話補助

- 認知障害が進行している高齢者の“安心状態”のモニタリング

- 病識が乏しい人への自発的リハビリ誘導

- 感情暴発の予兆を予測し、介護現場での予防支援

コメント