はじめに

2023年、東京メトロ南北線・東大前駅で発生した無差別殺人未遂事件は、「教育熱心の行き過ぎ」を動機とする異常性で社会に衝撃を与えた。加害者(43歳)の「教育虐待への復讐」という供述は、単なる個人の犯罪を超え、現代教育の病理を浮き彫りにした。本記事では、この事件を多角的に分析し、「教育熱心のパラドックス」がもたらす危険性、社会構造の問題、そして新たな視点としての「教育的トラウマの世代間連鎖」について考察する。

1. 事件の本質:教育虐待が生む「加害者性」

加害者の供述から読み取れる核心は、「過干渉な教育が自己を破壊した」という認識だ。

- 「東大前駅」の象徴性:

駅名を選んだ理由は、「東大」が教育熱心の象徴であるため。これは、社会全体へのメッセージ性を意図した「表演的犯罪」の側面を持つ。 - 無差別性の背景:

被害者と面識がない点は、加害者が「特定個人」ではなく「教育熱心な親を持つ子ども」全体を敵視していた可能性を示唆する。

▶︎ 学び:

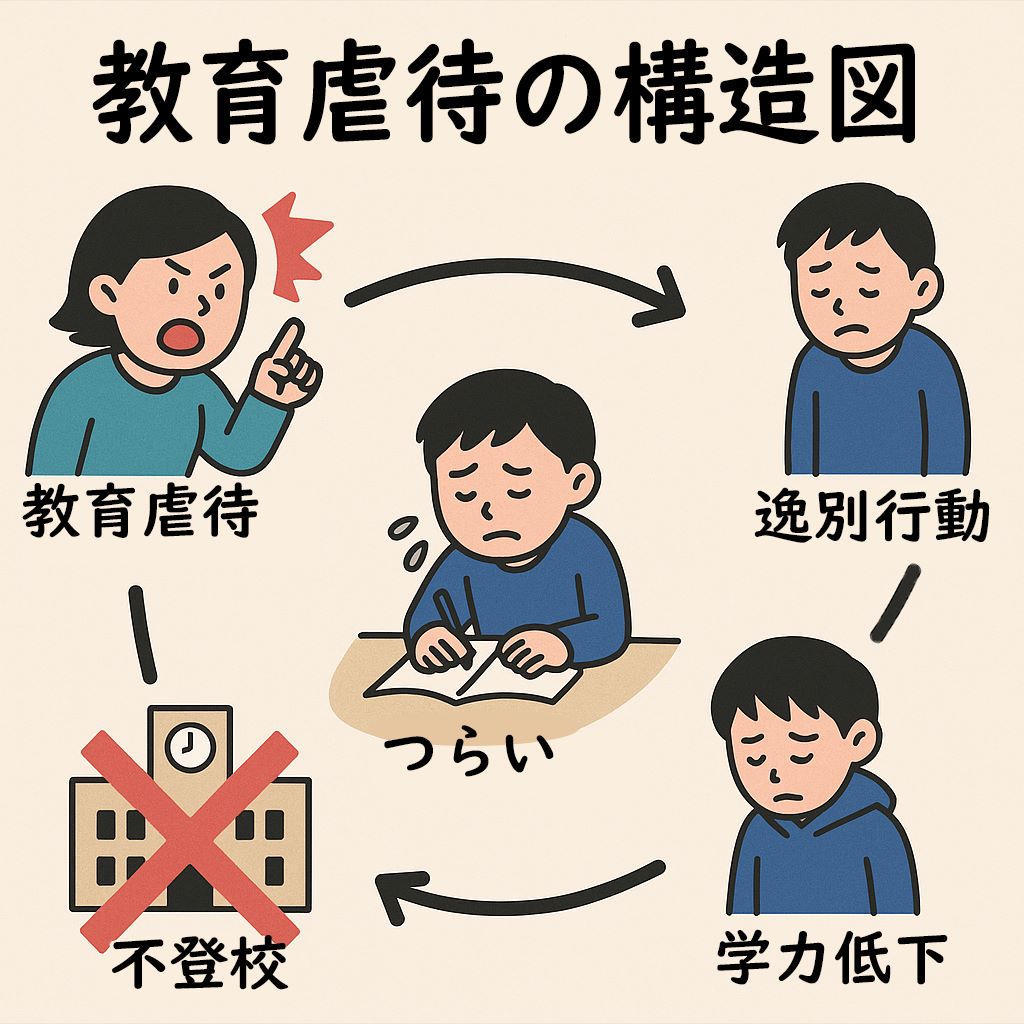

教育虐待(過度な勉強の強制・進路干渉)は、子どもを「学歴ロボット」にすると同時に、「社会への憎悪」を内面化させる危険がある。事件は、その歪みが極端な形で表出した事例と言える。

2. 教育熱心のパラドックス——「善意」が「暴力」に転化する瞬間

「教育は子どものため」という親の善意が、なぜ犯罪を生む土壌になり得るのか?

(1)「成功」の定義の歪み

- 加害者は「東大=成功」という社会の一元価値観に苦しめられた。

- 現代日本では、学歴偏重が依然として強く、「良い子」のレッテルが自己肯定感を蝕むケースが多い。

(2)「教育虐待」のサイレント・クライシス

- 表面化しにくい心理的虐待:

「あなたのため」という言葉で正当化されるプレッシャーは、子どもに「反抗=親への裏切り」という罪悪感を植え付ける。 - 加害者の「不登校」は、SOSの表出だった可能性が高い。

▶︎ 新しい視点:

「教育熱心の罪」は親個人ではなく、社会全体が共有すべき問題である。学歴社会が生む「勝者」と「敗者」の二極化が、潜在的な加害者を生む土壌となっている。

3. 教育的トラウマの世代間連鎖——43歳加害者が映す「忘れられた被害者」

加害者が43歳である点は見過ごせない。彼の子ども時代(1990年代)は、偏差値教育のピーク期だった。

- 「ゆとり教育」以前の世代:

詰め込み教育の影響で、自己肯定感が育まれず、大人になってから社会適応に苦しむケースは少なくない。 - 加害者も「被害者」だった?:

彼の親世代(1970~80年代)は、経済成長期の「頑張れば報われる」信仰が強く、教育方針がより強圧的だった可能性がある。

▶︎ 提言:

教育問題を考える際、「加害者-被害者」の単純な二分法を超え、世代を超えたトラウマ連鎖を解く視点が必要。

4. 社会の責任——「教育虐待」を生まないために

(1)「成功」の多様化を促進する制度

- 大学進学率の高さ(約60%)が「学歴=当たり前」というプレッシャーを生む。職業教育の早期導入(ドイツ式マイスター制度など)が有効。

- 企業の採用基準:学歴フィルターの廃止。

(2)親への「教育的リテラシー」教育

- 児童相談所の機能強化だけでなく、「親のメンタルヘルス支援」を充実させる必要がある。

- 例:フィンランドの「ネウボラ」のような子育て包括支援センターの設置。

(3)「助けを求める声」の可視化

- 不登校は「恥」ではないという意識改革。SNS時代に対応した匿名相談窓口の拡充。

5. 特許的アイデア:教育虐待予防システム

事件を予防するための技術的アプローチとして、以下の特許案を提案する。

「教育ストレス可視化AI」

- 構成:

- 子どもの学習ログ(勉強時間・内容)と心拍数・発汗などの生体データをAIが分析。

- 過度なプレッシャーがかかると、親と学校にアラートを送信。

- 新規性:

- 「親の善意」を客観的数値で可視化し、虐待の芽を早期発見。

- 応用例:

- スマートウォッチや学習アプリと連携。

おわりに:教育は「人を幸せにする道具」であれ

事件の根底には、「教育が自己実現の手段ではなく、社会への恨みを育てる装置になった」という悲劇がある。教育熱心さの「度」を見極めるのは容易ではないが、少なくとも「子どもの笑顔」が基準になる社会を目指すべきだろう。

「教育の目的は、社会に適合させることではなく、自分自身と和解させることにある」

——この事件が投げかけた問いを、私たちは忘れてはならない。

コメント