要約】

- 言語学ブームの背景には、文字中心社会やAIの普及による「音声」への再注目がある。

- 俳優や歌手が、発音や声の変化を通じて感情や演技を表現しており、それは音声学的にも解析可能。

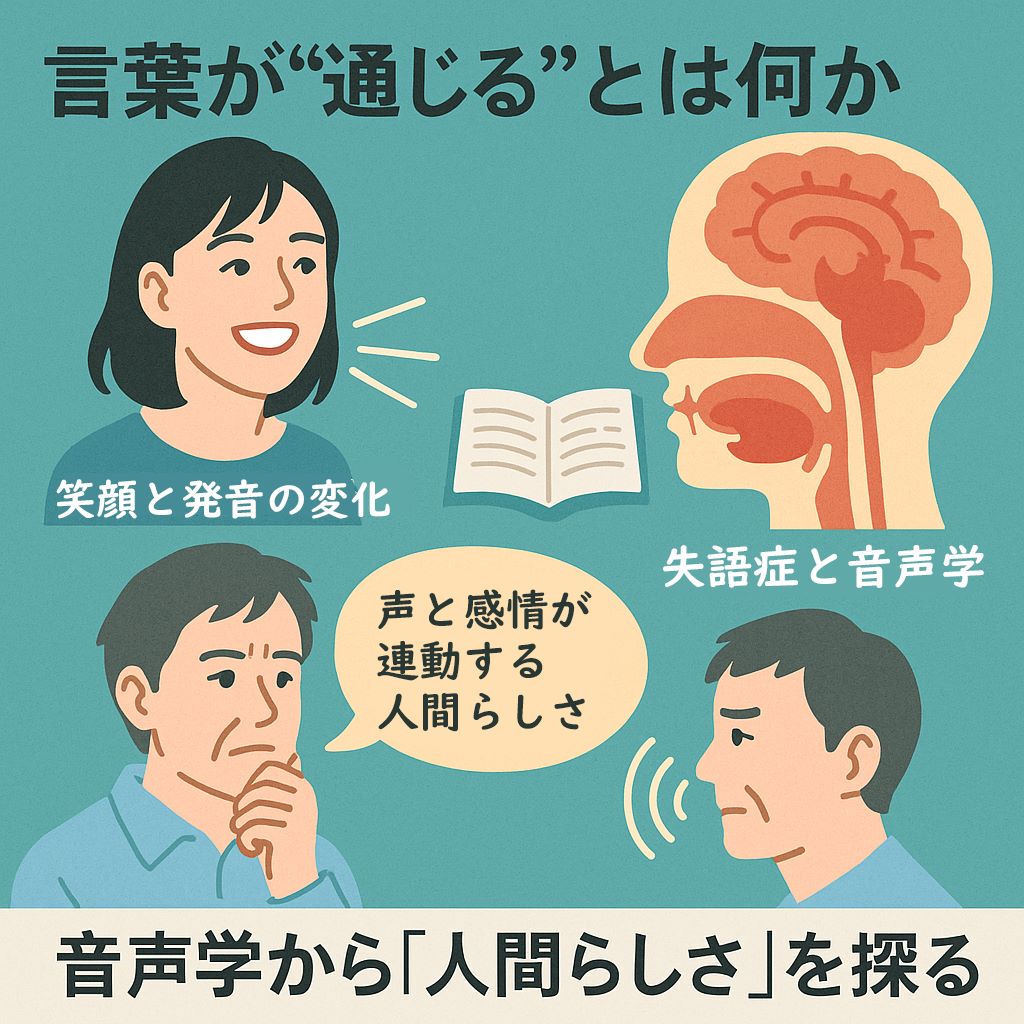

- 唇歯音のように、表情と発音の変化は無意識に連動している。

- 失語症患者にとって、音声学は再学習とリハビリの鍵である。

- 声には文字にできない情報が多く含まれており、「自分を知る手がかり」になる。

【詳細】

「人と話す」「言葉を伝える」──私たちが日常で当たり前のように行っているこの行為は、実は高度で神秘的なプロセスの結晶です。近年、俳優やアナウンサー、歌手といった“声のプロ”たちが注目し始めているのが「音声学(phonetics)」という学問。なぜ今、音声学なのでしょうか。そして、その学問がどのように私たちの「ことば」や「自分らしさ」に関係しているのでしょうか。

■ なぜ今、「声」や「話し方」が注目されているのか?

言語学ブームの一因として、インターネットや生成AIの普及があります。文字ベースのやりとりが一般化し、逆に「声」や「話し方」に改めて価値を見出す動きが出てきました。NHK出版から出た『「声」の言語学入門』では、俳優の上白石萌音さんや歌人の俵万智さん、ゴスペラーズの北山陽一さんらとの対話を通じ、声と感情、発音と記憶、表現と身体とのつながりを紐解いていきます。

例えば上白石さんが演じた舞台『千と千尋の神隠し』では、感情に応じて発音の筋肉の使い方まで変えていたという分析が紹介されます。驚くべきことに、「び」の発音一つとっても、キャラクターの心理を反映した違いが見えるのです。

■ 笑顔で変わる「発音」──唇歯音の発見

本書で特に興味深いのは「唇歯音(fやvに近い音)」の分析です。本来、日本語では使わないはずのこの発音が、実際には「笑顔」のときに使われやすいということが明らかにされました。笑うと口角が上がり、唇が完全に閉じなくなるため、自然と唇歯音に近づくのです。感情と身体の動き、そして発音が連動している──この繊細な関係性は、AIやテキストでは表現しきれない「人間らしさ」そのものです。

■ 失語症と音声学──「ことばを失った者」こそ、音の神秘を知る

私は失語症という障害を抱えています。話したいことがあるのに言葉が出ない、相手の話す言葉が正確に理解できない。そうした体験の中で、言葉のありがたさと不思議さを痛感しました。

声を出すという行為は、肺、声帯、舌、唇といった身体の器官が、まるでオーケストラのように協調することで成り立っています。これらの一つでも機能が損なわれれば、スムーズな発話はできません。失語症者にとって、音声学は「再学習」の道しるべになります。

近年では、MRIを使った可視化研究により、どの部位がどう働いて発音されるかを理解しやすくなっています。私自身も、音声学を学ぶことで、自分の障害のメカニズムを少しずつ理解できるようになり、再発話の練習に役立てています。

■ 「声」はもう一人の自分

俵万智さんとの対話で明らかになったのは、「読む」と「詠む」の違いです。短歌はもともと“音”で伝えるものであり、声に出すことでその印象が変わるというのは、多くの失語症患者にも共通します。目で文字を追っても理解できなかったものが、耳で聴くと意味がつかめる──そんなことが実際によくあります。

声には、感情・記憶・意味の“層”が重なっており、文字だけでは届かない情報が詰まっています。「声」は、もう一人の“自分”のような存在かもしれません。

■ 人間らしさとは「音」の複雑さにある

生成AIがどんなに賢くなっても、「び」の音に込められた無意識の感情、「ま行」の滑舌で見える疲れ、笑顔による唇の角度の変化までは完全に再現できません。なぜなら、それらは人間の身体と感情、そして文化的背景が織りなす、極めて「人間的な」現象だからです。

人間とは何か──この問いへの一つの答えが、「声」にあるのかもしれません。あなたの声は、世界でたった一つの“発音器官”であり、あなたの感情と知性が反映されたメディアです。

【学び】

- 音声は「言語」だけでなく「感情」「健康」「無意識」も伝えている。

- 失語症などの障害にとって、音声学は自己理解と回復の道具になる。

- AI社会でこそ、声という“人間らしさ”が差別化要因になる。

【新しい視点】

- 声とは、身体と感情が作る“第二の言語”

- 文字に偏った現代社会では見過ごされがちだが、音声は人間の感情や思考をより豊かに表現する。

- 音声学は、失語症リハビリやAIとの対話設計にまで応用できる可能性を秘めている。

【特許アイデア】

● 特許タイトル:

「失語症リハビリ支援のための音声可視化・フィードバック装置および方法」

● 概要:

本発明は、失語症患者が音声を発する際に、口・舌・唇・軟口蓋などの動きをリアルタイムで視覚的に表示し、正しい発音へのフィードバックを行う装置に関する。AIにより標準的な発音と患者の発音との差異を自動解析し、視覚的かつ聴覚的にガイドを提示する。

● 特徴:

- MRI・超音波またはモーションセンサによる口腔運動の可視化

- リアルタイムで「舌の動きが弱い」「軟口蓋が下がっていない」などの助言を提示

- 発音データを記録し、長期的な訓練の評価に活用

- 発声が困難な日でも、筋肉の動きだけを記録し学習として蓄積可能

結語

言葉が「通じる」ということ。それは、奇跡に近い精妙な仕組みの連携です。声は、単なる音ではなく、感情、身体、記憶、文化のすべてが重なり合った“あなた自身”の現れでもあります。言語や音声を見つめ直すことは、自分を深く知る旅の始まりなのです。

コメント