2025年、戦後80年という節目の年に、スタジオジブリの名作『火垂るの墓』が日本国内でNetflixを通じて初めて配信されることになった。この報道を見たとき、私は思わず手を止め、涙が勝手にこぼれてくるのを抑えられなかった。

なぜか——。

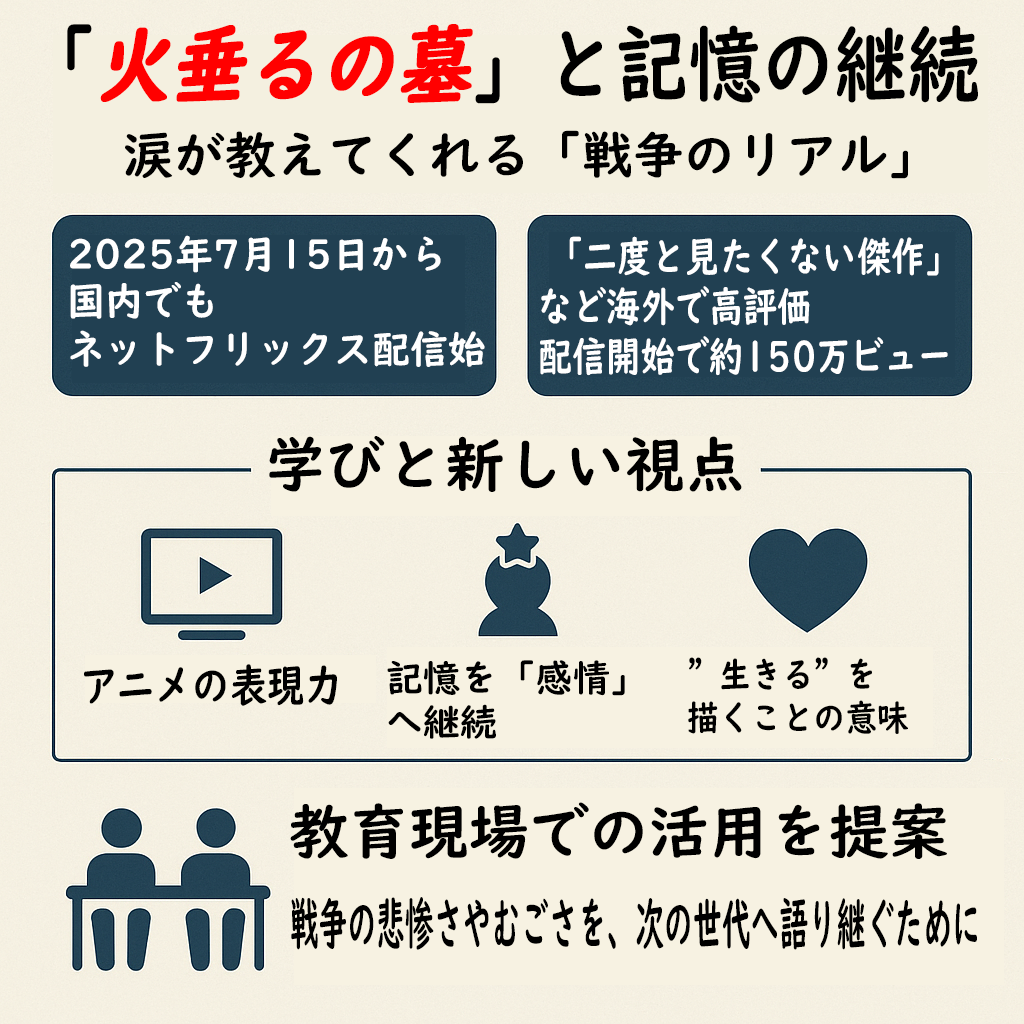

それは、あの作品がただのアニメーションではないからだ。見る者の心を容赦なく突き刺し、言葉にならない感情を呼び起こす、”記憶の記録”だからだ。戦争を知らない世代が大多数を占める現代において、この作品が再び注目される意義はとてつもなく大きい。

■ 海外から評価された“二度と見たくない傑作”

『火垂るの墓』は1988年に公開され、原作は野坂昭如による自伝的小説。神戸空襲で家族を失い、戦争孤児となった兄妹の運命を描く。あまりにも重く、悲しく、直視するのがつらい内容に、多くの視聴者が「一度で十分」「二度と見たくない」と言う。だがその一方で、「だからこそ傑作だ」と、世界中の人々がこの作品に深く心を動かされた。

海外での配信開始後、「ウクライナやガザの状況と重なる」という声が相次ぎ、国境や時代を超えて、戦争の悲惨さと家族の愛が普遍的に伝わることを証明した。

■ なぜ今、国内配信なのか?

日本では長年、テレビの「金曜ロードショー」で夏に放映されていたが、2018年を最後に姿を消していた。今回のNetflixでの配信は、ジブリ作品としても国内初。これが実現した背景には、海外からの高い評価と、日本国内での「もう一度見たい」「教育に使ってほしい」という声があった。

特に2023年5月に開催されたカンヌ国際映画祭での反響が大きかった。多くの国の配信担当者がこの作品の権利を求め、「放映ではなく、配信でいつでも見られるようにしたい」という願いが広がったのだ。

■ 涙の先にある“本当の学び”

この作品は、繰り返し見ることが難しい。観終わったあと、言葉を失い、ただただ胸が苦しくなる。兄の清太と妹の節子が、飢えと孤独の中で互いを支え合いながらも、次第に衰弱していく様子は、フィクションであっても、あまりにリアルだ。

「戦争はよくない」「平和が大事」という言葉だけでは、到底語れない。体験していない者には到底届かないはずの”痛み”が、なぜかこの作品では伝わってくる。その理由は、「絵」の力、「声」の力、そして「間(ま)」の使い方にある。

節子の最後のシーンで、視線が泳ぎ、言葉が弱々しくなる描写。何かを言おうとして言えず、視界がぼやけていく——このような”声にならない”表現こそが、観る者の心を震わせるのだ。

■ 見えない「戦争のリアル」をどう伝えるか

戦争体験者が少なくなった今、体験を語る人の代わりとなるのが映像や文学だ。しかし、「戦争は悲惨だった」と言葉で伝えるだけでは、その重さは伝わらない。

そこで『火垂るの墓』は、教育現場でも再評価されるべきだと感じる。道徳や総合学習の時間に、一部でも視聴させてほしい。小学校高学年や中学生にとっては衝撃が強いかもしれないが、実際に「命が奪われる」とはどういうことなのかを知る貴重な機会になる。

■ 日本人にとっての“記憶の義務”

戦後80年の今、日本では戦争のリアルが「忘れられつつある」段階にある。国際情勢を見れば、戦争は決して過去のものではなく、今も現在進行形で起きている。それなのに、日本国内では「非現実的」「昔の話」として片付けられがちだ。

『火垂るの墓』は、その「忘却」への警鐘でもある。これは単なる戦争映画ではない。日本人として、どう生きて、どう伝えていくべきかを考える「問い」そのものなのだ。

■ そして、“生きる”ということ

この作品の本質は、決して「死」にあるのではなく、「生」にある。

たとえ極限状態にあっても、兄妹は生きようとする。海辺で笑い合い、ホタルに目を輝かせる。短い時間であっても、互いの存在が「生きる意味」になっている。その姿にこそ、人間の尊厳が表れている。

坂本和隆氏が語るように、「生きる喜びが丁寧に描かれている」からこそ、この作品は”見るべき”作品なのである。

◆ 終わりに

『火垂るの墓』は、過去の悲劇を忘れないための「記憶の灯火」だ。そして、その灯火が現代に再び灯されることで、私たちはようやく「なぜ生きるのか」「どう生きるのか」を見つめ直すことができる。

この作品をただの過去の記録としてではなく、「今を生きるための教訓」として、後世に伝え続けていきたい。涙がこぼれるその感情こそが、私たちの記憶を未来へとつなぐ最大のエネルギーなのだから。

コメント