要約

あおり運転は、単なる感情の爆発ではなく、脳と心理の“構造的な暴発”として理解することが重要です。本記事では、加害者1000人の証言や心理学的調査から見えてきた共通点を整理し、「なぜ加害者は自覚がないのか」「なぜ怒りが蓄積されるのか」「どうすれば抑制できるのか」について脳科学的な視点から掘り下げます。そして、テクノロジーによる“あおり運転抑制”の特許アイデアもご提案します。

なぜ、あおり運転は後を絶たないのか?

一時は法改正によって減少傾向にあった「あおり運転」。しかし、近年再び増加傾向にあり、2023年の調査では、ドライバーの70%以上が「被害に遭った経験がある」と回答しています。では、なぜこれほどまでに繰り返されるのでしょうか。

加害者1000人の証言と「自覚のなさ」

明星大学の藤井靖教授が1000人以上の加害者に行ったインタビューでは、実に8割が「自分が加害者だとは思っていない」、6割は「むしろ自分が被害者だった」と回答しています。

彼らはこう言います。

- 「前の車が遅すぎて、教えてやっただけ」

- 「追い越されたからムカついただけ」

- 「自分が正義だと思っている」

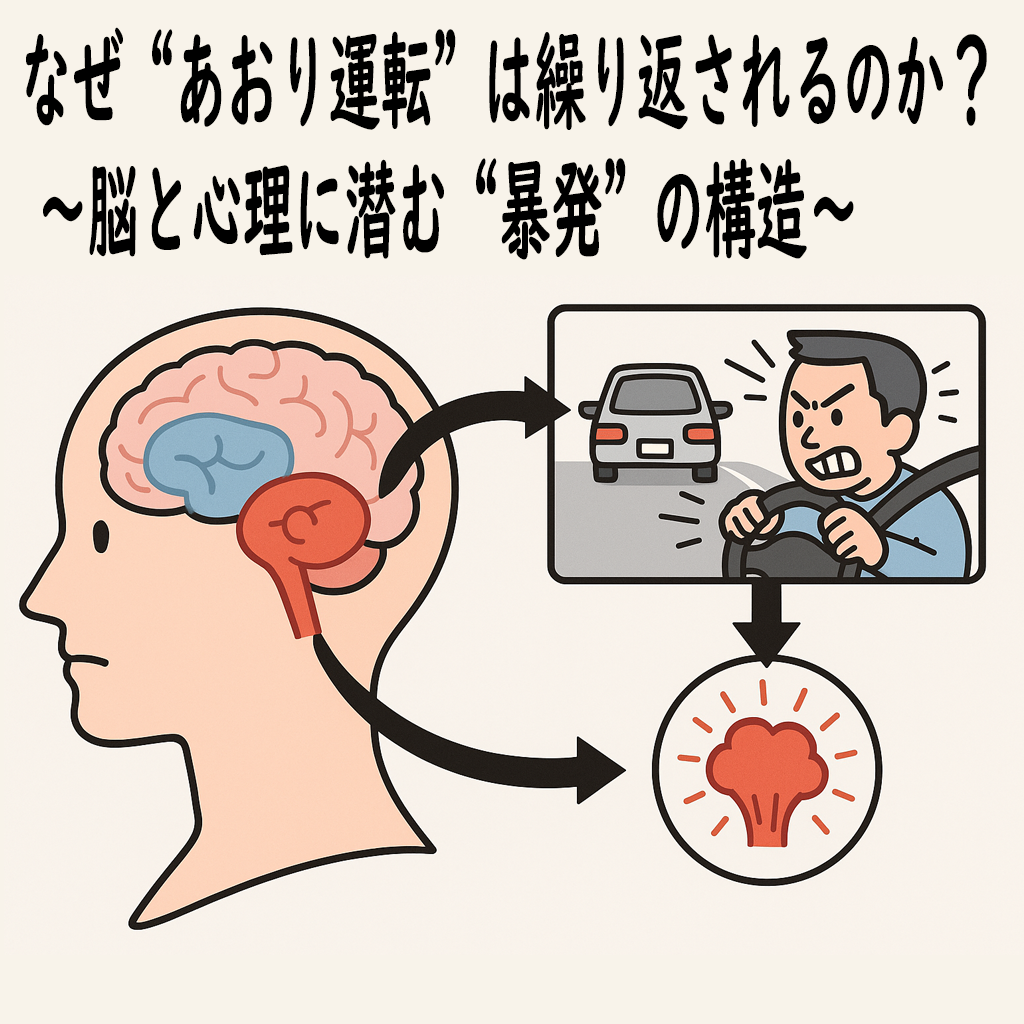

この“自己正当化”の背景には、人間の脳の「前頭前野の抑制機能低下」と「扁桃体の過剰反応」が関係していると考えられます。

怒りを制御できない脳の構造とは?

人が怒りを感じたとき、まず反応するのが「扁桃体(へんとうたい)」という脳の部位です。ここは、恐怖や攻撃性を司る“感情の警報装置”です。

本来なら、この扁桃体の過剰反応を「前頭前野」が抑えることで冷静な判断が可能になります。ところが、睡眠不足・ストレス・疲労などにより、前頭前野の働きが低下すると、怒りの感情をそのまま表出してしまいます。

つまり、あおり運転とは、“前頭前野のブレーキが効かず、扁桃体のアクセルだけが踏み込まれた状態”と言えるのです。

「点」ではなく「線」で生まれる怒り

藤井教授は、「あおり運転は、突発的な“点”の怒りではなく、運転中に蓄積された怒りの“線”がある」と語っています。

例えば、

- 通勤渋滞でイライラ

- 信号のない交差点で割り込まれた

- ガソリンが高騰して財布が痛む

…こうした日常的な小さなストレスが重なった結果、「ついに怒りが爆発」してしまうのです。これは「脳のコップ理論」とも呼ばれ、ストレスがコップに水のように溜まり、最後の一滴であふれ出す現象です。

理由は“くだらない”ものばかり?

実際の事例を見ても、その理由は驚くほど些細です。

- 「スポーツカーのくせに遅い」

- 「運転手の髪型がムカつく」

- 「花粉症が辛くてイライラしていた」

つまり、“あおる理由”は合理的ではありません。感情の暴発です。そしてこの感情は、社会的スキルや共感能力が低下している状態、あるいは孤独や疎外感によっても悪化します。

社会構造の問題も見え隠れする

あおり運転の多くは中高年男性が加害者であり、背景には「社会的地位の喪失」「家庭内での孤立」「仕事のストレス」などが挙げられます。

つまり、交通問題であると同時に、“社会問題”でもあるのです。

対処法:「3つの“と”」で命を守る

藤井教授は、「あおられたら3つの“と”で対応する」ことを提案しています。

- 捉える:後方の車間距離や異常行動を“早めに認知”する

- 止まる:路肩に避け、加害車を先に行かせる

- 録る:ドライブレコーダーやボイスレコーダーで記録を残す

とっさにスマホを向けると相手を刺激して逆効果になるため、非接触の記録が重要です。

学び:人間の怒りは「理解すべき対象」

私たちは、「キレやすい人が悪い」と一括りにしがちです。しかし、その背後には【脳の構造】【社会的孤立】【感情の蓄積】といった“見えない要因”があります。

感情のコントロールは、単なる意志力ではなく、予防的な生活習慣(睡眠・運動・栄養)や環境整備によって支えられるのです。

特許アイデア:「ドライバーの脳状態と連動するあおり抑制装置」

名称案:

「車載型怒りモニタリングAI装置」

概要:

- ドライバーの表情解析(AIカメラ)と脈拍・発汗センサーにより、「怒り・興奮」の兆候を自動判定

- 危険な心理状態に達した場合、以下を実行:

- 車内にリラックス音声ガイダンス(例:「深呼吸してください」)

- 自動運転支援モードの提案(介入運転)

- ドライブレコーダーの強制録画開始

- 家族・パートナーへ通知する設定(任意)

狙い:

- 前頭前野の抑制が効かない状況でも、「機械的な介入」で暴発を防ぐ

- あおり運転の前兆を事前に感知し、トラブルを未然に防止

おわりに:怒りの可視化が、命を守る

あおり運転の本質は「感情の未処理」と「脳の制御機能の限界」にあります。それを“異常者”として切り捨てるのではなく、科学的に理解し、社会で支える技術や仕組みを創ることが、次の時代に求められているのではないでしょうか。

コメント