脳– category –

-

鍼灸は、脳を再びつなぐ鍵となるのか──高次脳機能障害と失語症に挑む「針」の力

脳卒中や事故などで脳にダメージを受けると、「高次脳機能障害」や「失語症」といった、目には見えにくい障害が残ることがあります。私自身も、その一人です。 「聞こえているのに意味がつかめない」「話そうとしても言葉が出てこない」「記憶がふわっと消... -

「57歳・70歳・78歳」に脳がガクッと老化する理由──AIで見えた“脳とタンパク質”の不思議な関係

「年を取ると物忘れが増える」「最近、言葉が出にくい気がする」「何となく頭が重い」。こんな感覚を抱いたことはないでしょうか?これらは単なる気のせいではなく、実際に「脳の老化」が進んでいるサインかもしれません。そして、その老化は、ある年齢の... -

脳の老化は20歳から始まる!?──趣味が脳を救うという脳科学の真実

はじめに:若さと脳のギャップ 「脳の老化は20歳から始まっている」と聞いたとき、多くの人が驚くかもしれません。なぜなら、20歳といえばまだ若さの真っただ中。社会に出る前、大学生活を楽しんでいる時期であり、"老化"という言葉とは無縁に思えるからで... -

英語を使うと脳が熱くなる?──TOEICと前頭前野の関係を科学で読み解く

そんな経験をしたことはありませんか? 「英語を話していると、頭が熱くなるような感じがする」──そんな経験をしたことはありませんか?特に英語が母語でない私たち日本人にとって、アメリカ人との英語でのコミュニケーションは、単なる語学力だけではなく... -

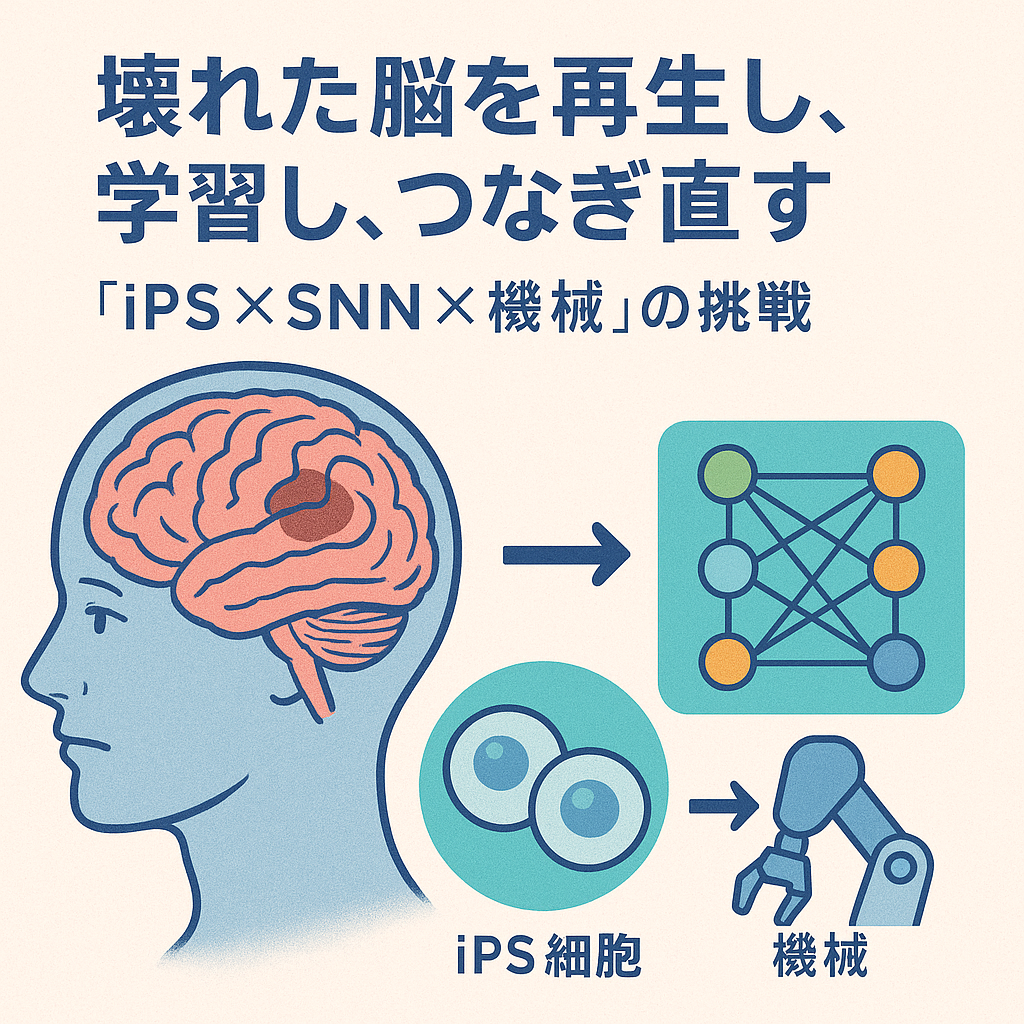

壊れた脳を再生し、学習し、つなぎ直す──「iPS × SNN × 機械」の挑戦

高次脳機能障害へのハイブリッドアプローチとは? ■ はじめに:見えない障害「高次脳機能障害」との闘い 脳卒中や事故、脳炎などにより、記憶や注意、言語理解、感情制御といった「目に見えない能力」が低下する――これが高次脳機能障害です。 手足は動いて... -

AIと量子コンピュータで脳障害は回復できるか?

──科学と技術の融合が切り拓く、希望の医療 はじめに:脳障害に対する「新しい光」 脳卒中や頭部外傷などにより、記憶力や注意力、言葉の理解や行動調整に困難を抱える「高次脳機能障害」。あるいは、意識が飛んでしまったり、身体の一部が動かなくなる「... -

【納豆の日】発酵食品の力を科学でひもとく──納豆がつくる「腸・脳・未来」社会

✅要約 7月10日は「納豆の日」。日本の伝統的な発酵食品である納豆は、健康によいとされるが、なぜ「よいのか」を科学的に掘り下げると、腸内環境の改善、免疫機能の活性化、さらには脳の働きにも良い影響を与えることがわかってきた。また、最新の研究では... -

加齢と記憶力の関係:脳は一生、成長できる

「歳を取ると物忘れが増える…」そう感じることが増えてきた人も多いかもしれません。 でも、実は記憶力の低下の原因は、脳細胞そのものが減ることではありません。本当の理由は、脳内の「シナプス結合(神経のつながり)」が弱くなることなのです。つまり... -

脳を若返らせる鍵は「腸」にあり?──食と習慣で脳を守る科学的アプローチ

要約 脳を若々しく保つためには、脳そのものだけでなく、「腸」を整えることが大切です。なぜなら、脳と腸は神経でつながっており、互いに影響し合う「脳腸相関」があるからです。ストレスや不規則な生活が腸を乱すと、脳も疲れてしまいます。一方、腸を元... -

タバコとIQの関係――「双子でもIQ差」が示す衝撃的な事実

タバコとIQの関係 喫煙は、身体に悪いだけでなく、「知能」にも悪影響を及ぼす可能性があります。 若い男性2万人を対象にしたイスラエルの大規模研究 18歳から21歳の男性約2万人を対象とした研究によると: 非喫煙者の平均IQは約101 喫煙者の平均IQは約94 ... -

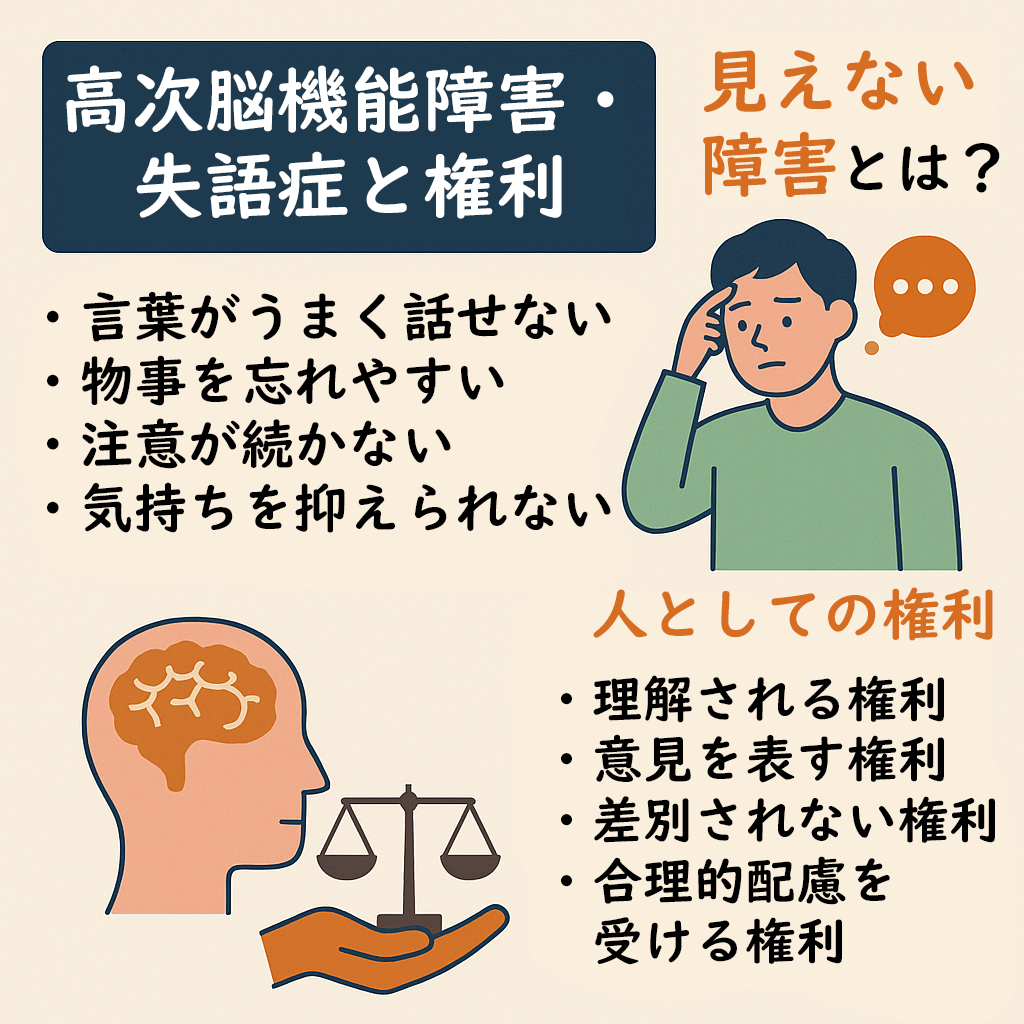

見えない障害と人権──高次脳機能障害・失語症をめぐる「気づかれにくい声」

■ 要約 高次脳機能障害や失語症は、外から見えにくい障害です。しかし、記憶、注意、言語、感情のコントロールなどが難しくなり、仕事や人間関係、生活全体に大きな影響を与えます。本記事では、これらの障害と「人権」とのつながりを、やさしい言葉で、そ... -

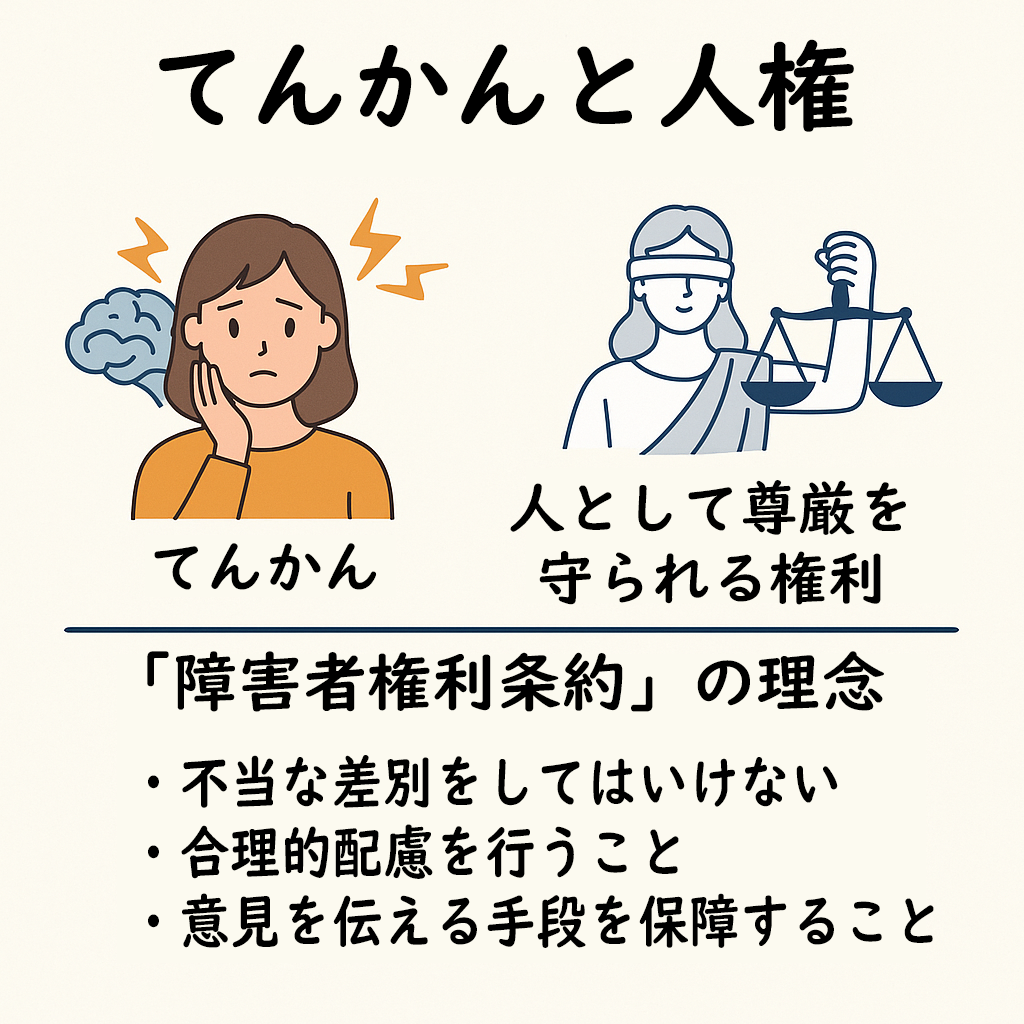

てんかんと人権──「見えにくい障害」にも光を

■ 要約 てんかんは脳の病気ですが、その本質的な問題は「医療」だけではありません。「偏見」や「差別」といった社会のまなざしが、人としての尊厳や生き方に影響を与えています。本記事では、てんかんと人権のつながりについて、優しく、わかりやすく解説... -

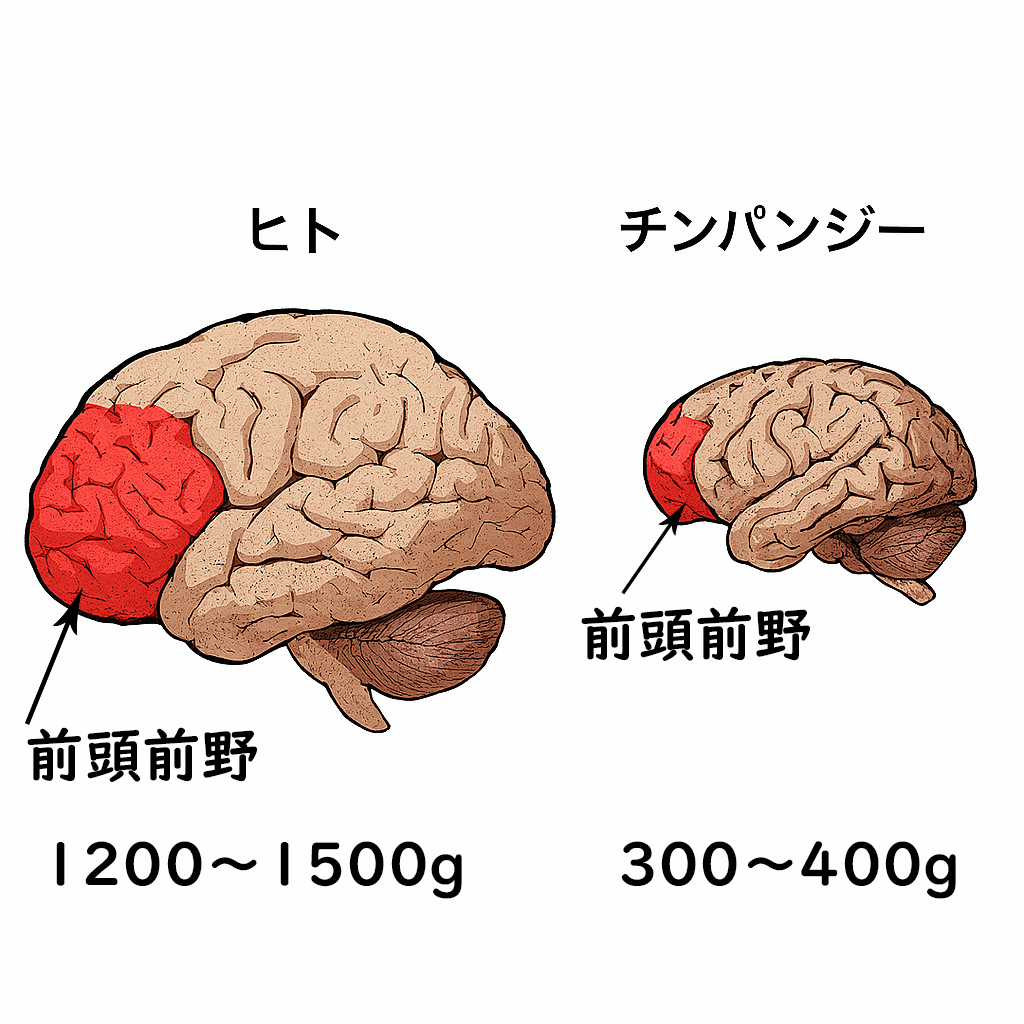

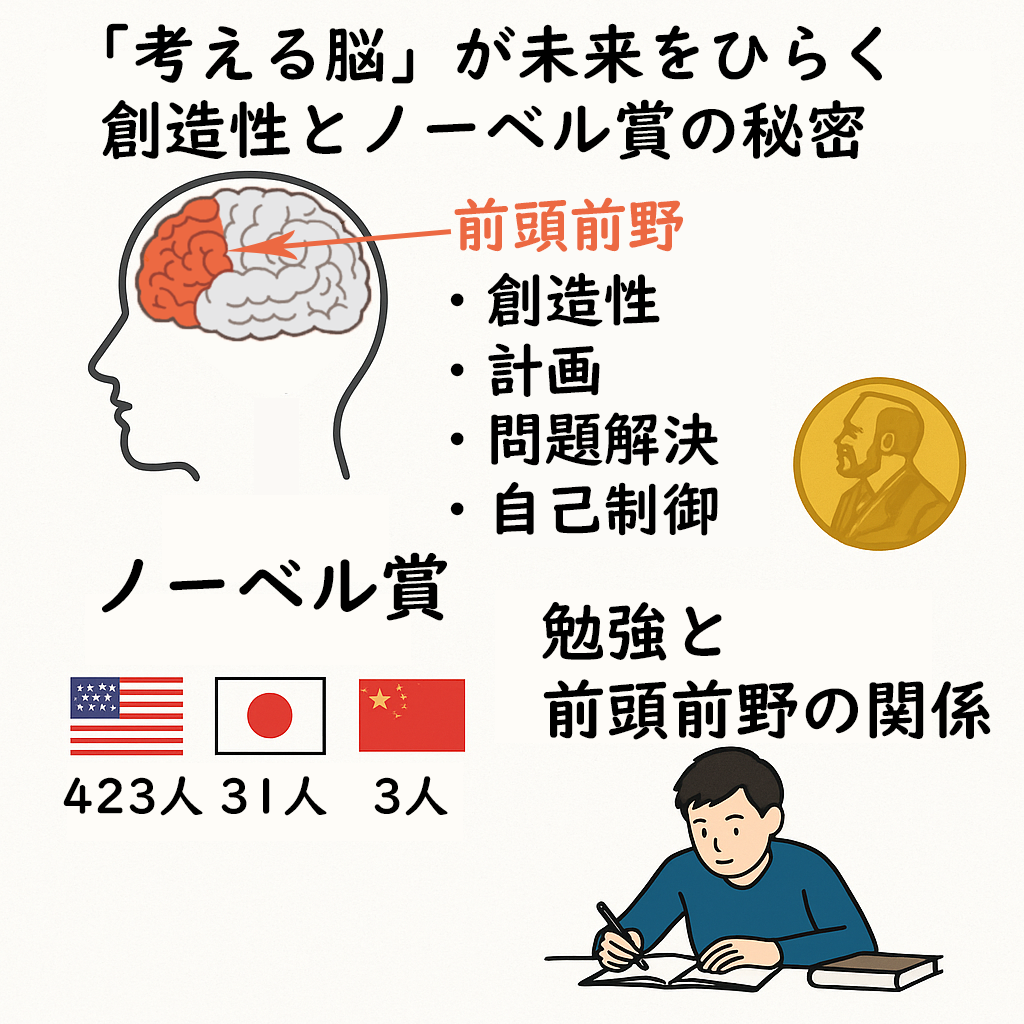

人間の知性はどこから生まれたのか?──前頭前野と生成AIの驚くべき関係

はじめに 私たち人間は、なぜここまで高度な文明を築くことができたのでしょうか?その鍵を握るのが「前頭前野(Prefrontal Cortex)」と呼ばれる脳の領域です。 前頭前野は、思考、創造性、倫理判断、感情のコントロールといった、人間らしさを象徴する機... -

高次脳機能障害とは?

~見た目は元気。でも、脳の中がうまく働かなくなる障害~ はじめに みなさんは、「脳のけが」って聞いたことがありますか?交通事故で頭をぶつけたり、病気で脳がダメージを受けたりすると、見た目は元気でも、心の中や考える力がうまくいかなくなること... -

「のろま」20世紀最大の天才──アインシュタイン記念日に学ぶ、才能と逆境の本質

【要約】 1905年6月30日、若き無名の特許局員アルベルト・アインシュタインが、物理学の歴史を変える論文を提出した。相対性理論の幕開けである。だが、彼はかつて「のろま」と呼ばれ、学校では落ちこぼれ扱いされ、大学受験にも失敗している。この記事で... -

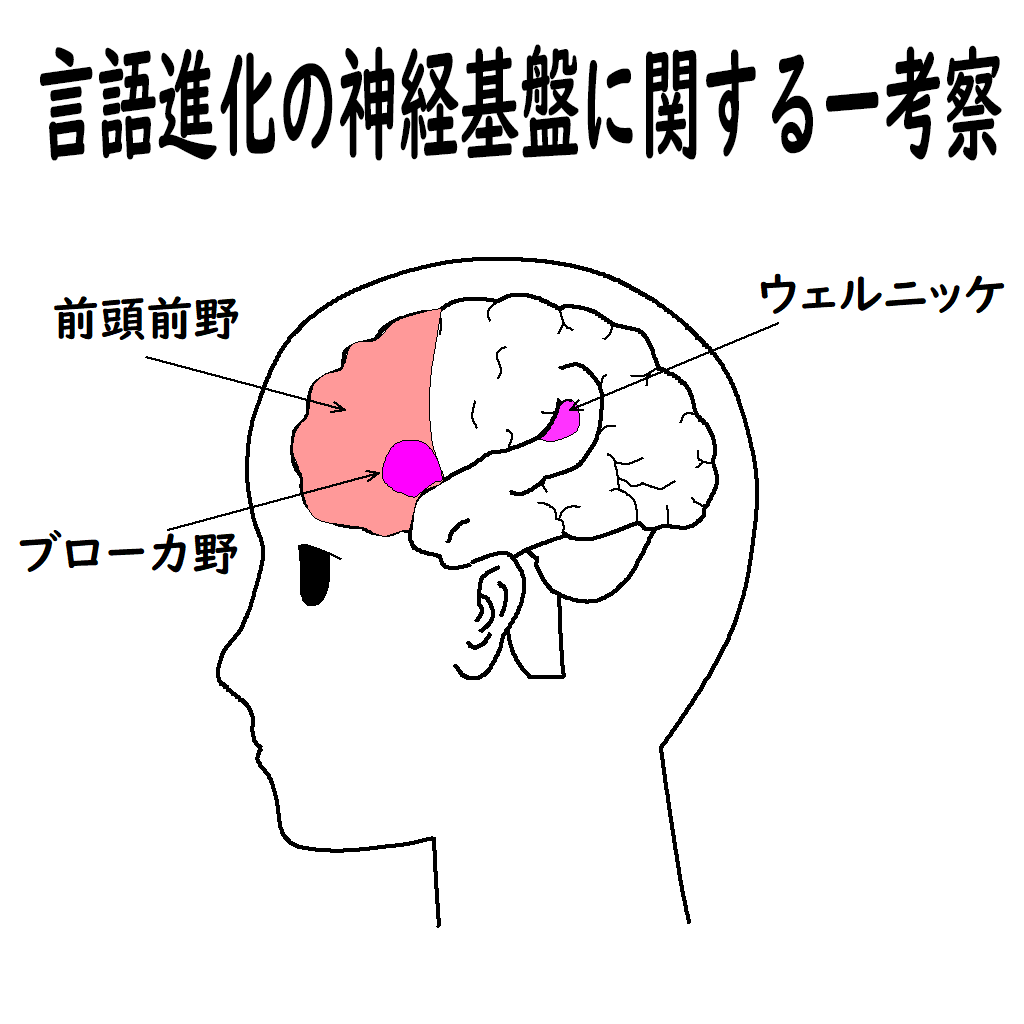

明石家さんまと「ペラペラ話す」特徴

✅ さんまさん(明石家さんま)と「ペラペラ話す」特徴 さんまさんは69歳(2025年時点)にも関わらず、驚くほど流暢に、かつ高速で話す能力を保っています。これは、言語の産出に関わる「ブローカ野(左前頭葉の一部)」が非常に活発であることが想定されま... -

言語進化の神経基盤に関する一考察:失語症当事者の体験に基づく仮説提案

要旨(Abstract) 本稿では、失語症当事者としての体験に基づき、人類の言語進化に関する新たな仮説を提示する。具体的には、ウェルニッケ野による音声理解、ブローカ野による構文生成、そして前頭前野による抽象的概念の統合という三段階の神経機能の進化... -

「考える脳」が未来をひらく──創造性とノーベル賞の秘密

はじめに 創造性とは何か? その問いは、多くの教育者や研究者、そして私たち一般人にとっても非常に大切なテーマです。とりわけ近年では、生成AIやデジタルツールの進化により、人間の創造性の価値が見直されつつあります。そしてこの「創造性」の鍵を握... -

よく眠って、ちょこっと歩いて、脳をピカピカに!アイデアもどんどん湧いてくる

【はじめに】──最近、アイデアが出にくいと感じていませんか? 「あれ?なんだか集中できない」「考えがまとまらない」「新しい発想が浮かばない」──そんな感覚に心当たりがある方へ。もしかしたらそれ、「脳のゴミ」が溜まっているせいかもしれません。 ... -

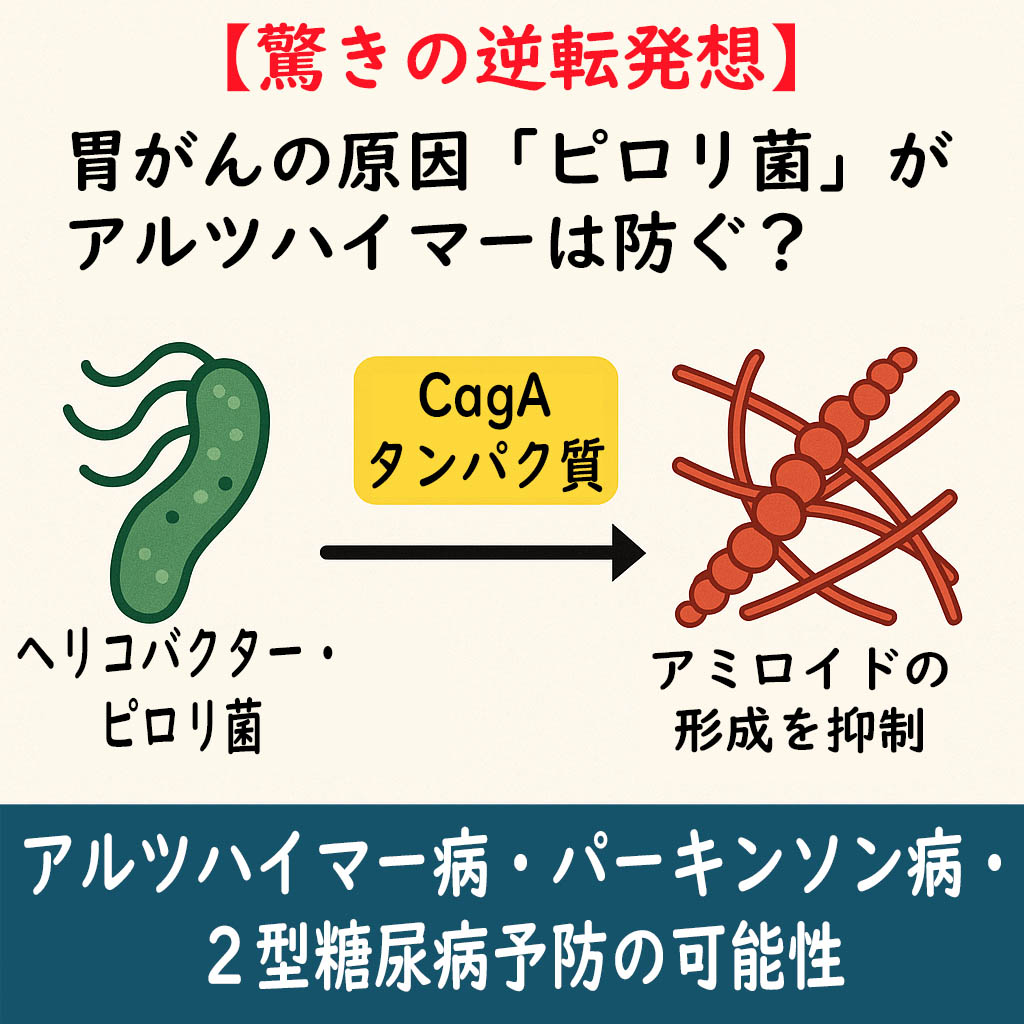

【驚きの逆転発想】胃がんの原因「ピロリ菌」がアルツハイマーを防ぐ?──アミロイド抑制とCagAの可能性

要約 これまで“悪者”として知られてきたヘリコバクター・ピロリ菌(人の胃の中にすみつく細菌です。らせん状の形をしていて、胃の粘膜に入り込み、長い間そこにとどまることができます)。その一部が分泌するCagAタンパク質が、アルツハイマー病、パーキン... -

スマホ認知症?それとも高次脳機能障害?──「忘れる」ことの正体を見つめなおす

スマホ認知症と高次脳機能障害とは? 私たちは日々、物忘れに直面します。「あれ、あの人の名前なんだっけ?」「最近、漢字が思い出せない」「なんでここに来たんだっけ?」──そんな経験、誰にでもあるはずです。しかし、その“忘れ方”には大きな違いがある...